Chef's Thoughts on Tokyo:

ソウルフードで東京を優しく包み込む

人生を変えた日本旅行

ラトーニャ氏は米国で大学院に通いながら、ある日本人の牧師夫妻と親しくなったという。やがて日本に帰国した牧師夫妻から、正月休みを日本で過ごさないかと招待を受けた。「雪、お節料理、富士山を望む温泉......なにからなにまでが素晴らしい旅行でした」とラトーニャは懐かしむ。

ウィテカー夫妻はその後、移住を決断するまでに3度日本を訪れている。東京に移り住んで最初の数カ月はなかなか大変だったが、サンクスギビング(感謝祭=米国では毎年11月の第4木曜日)を迎えるころには生活も軌道に乗った。サンクスギビング・パーティーを主催して欲しいと持ち掛けられたふたりはそれを快諾。初年度は30人ほどのゲストがやってきたが、10年後にはそれが150人にまで膨れ上がった。賑やかな麻布十番にソウルフードハウスをオープンしたのはその翌年、2015年のことだった。

ずっと料理好きだったラトーニャ氏にとっては自然な成り行きだったという。レストランに集う人々がコミュニティを形成するようになったのも当然の流れだ。「私はとにかく人が好き。だからここに辿り着いたんです」と、彼女は笑う。

地産の食材で、アメリカン・スタイルを実現

ソウルフードハウスに一歩足を踏み入れれば、そこはもうアメリカだ。漂う空気から料理まで、なにもかもが正真正銘の本場仕込みだ。驚かされるのは、アメリカが本場とされるホットソースに至るまで、料理のほとんどが日本の食材で作られていることだ。

日本で手に入る食材のクオリティの高さは、いくら褒めても褒めたりないとウィテカー夫妻は言う。卵からして風味が高いというのだ。東京拠点の料理教室「ニキズキッチン」で講師を務めたラトーニャ氏の経験と、デビッド氏の飽くなき探求心とが組み合わさり、ほぼ日本地産の食材だけで伝統的なソウルフードのさまざまなメニューを再現できるようになった。「そこにあるものを使って作るのがソウルフードの伝統ですから」とラトーニャ氏は力強く頷く。

そして愛情のスパイスをふりかける。「料理には愛がなくっちゃ」と言いながら、ふたりがどれほどの熱意で本格的なソウルフード作りに努めているかを、ラトーニャ氏は語る。譲れないのは「アメリカン・スタイルに忠実であること」だ。それこそが店を訪れる人々の望みでもある。故郷の味を懐かしむ駐在員、アメリカで過ごした日々の思い出を求めてやって来る日本人客、慣れ親しんだ食事で一息つきたいアメリカ人旅行客、本物の味だからこそ誰もが身も心も満たされて帰るのだ。

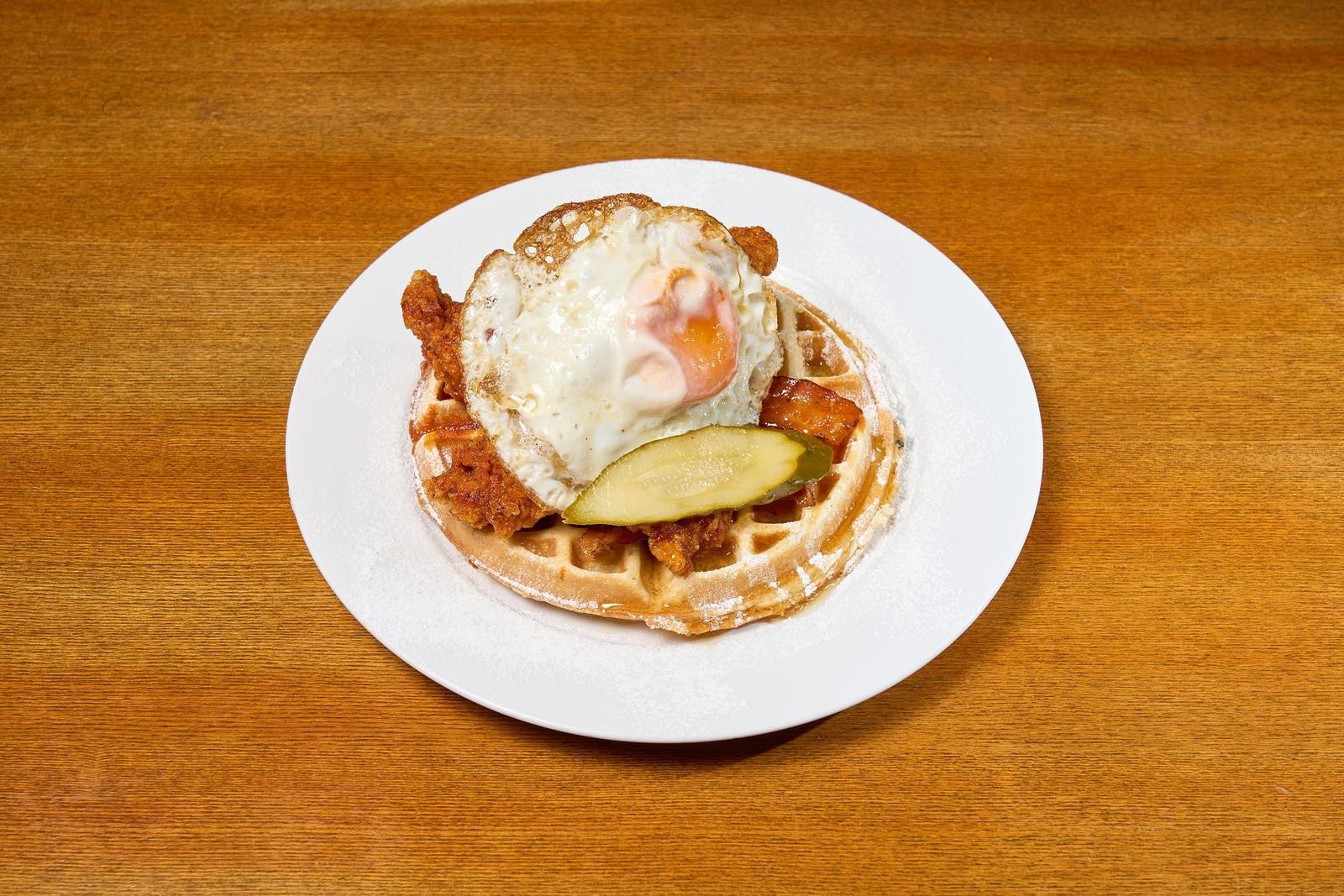

特にアメリカ人客は、東京では滅多にお目に掛からないチトリンズ(豚の腸を使った伝統料理。お店の日本語メニューでは「ホルモン」と表記される)やグリッツ(挽き割りトウモロコシのお粥)、キャットフィッシュ(ナマズ)をメニューに見つけて喜ぶという。ほかにもフライドチキン、マカロニチーズ、ワッフルといった南部の定番料理が並んでいる。もちろん、ワッフルの生地に至るまで、すべて完全な手作りだ。

「この街には人を繋ぎとめる何かがある」

あちこちで聞く話だが、ウィテカー夫妻も移住した当初はこれほど長く日本で暮らすつもりはなかったと言う。しかし、気がつけば18年の歳月が流れていた。ラトーニャ氏の言葉を借りれば「この街には人を繋ぎとめる何かがある」のだ。

今年9歳になる息子は東京生まれだが、ときどきアメリカ人というより日本人に見えることがあるという。「あの子の好物はうちの店の料理じゃなくて、CoCo壱番屋のカレーなんです」と言って、ラトーニャ氏は笑う。ただし、フライドチキンはソウルフードハウスのものしか受け付けないようで「アメリカ人としての一面も、まだちょっとだけ残っている」らしい。

ふたりが大切にしているのは、多様な人々が共存する「人種のるつぼ」としての東京だ。世界中の人々がこのソウルフードハウスに集い、食事を分かち合いながら出会い、そして親交を深めていく。それが何事にも代えがたい喜びだと言う。ホームシックの留学生や、ここで出会って恋に落ちたカップルのエピソードなど、ふたりは実によく記憶している。すべての人々を優しく包み込み、心の底からくつろいでもらうことがウィテカー夫妻にとってかけがえのないことなのだ。

同時に、レストランの喧騒を離れて過ごす束の間も、ふたりにとっては大切な時間だ。ラトーニャ氏にとって忘れがたいのは、ふたりでただのんびり座って過ごした公園の記憶。一方のデビッド氏は東京タワーの展望台について熱く語る。夜の展望台に上って写真を撮るのが好きだと言う。「どこまでも果てしなく広がる街の光や、行き交う自動車や人々の様子......、あの光を見ていると、なんとも言えず平和な気分になります」と、デビッド氏は目を細める。

もちろん、東京暮らしの難しさもある。サイズの合う服をなかなか見つけられないし、アフリカ系アメリカ人の髪質に対応できるヘアサロンは多くないとラトーニャ氏は言う。レストラン経営の重圧は言うに及ばず、デビッド氏はインタビューのあいだもせわしなく立ち回っている。最大の繁忙期となるサンクスギビングの一週間は、毎年予約が取れないほどだ。

「レストランを開きたいという相談を受けることがあるけれど、そんな相手に必ず訊ねるのが"心からの情熱を持ってできるの?"ということです。どうしたって困難な時期は訪れますから」とラトーニャ氏は言う。ようやく一息ついたデビッド氏が腰を落ち着けると、ラトーニャ氏がそちらを向き直り、「誰か手伝ってくれる人を探さないとね」と身振りを交えて思いやる。ソウルフードハウスを特別な場所にしているのは、おそらくそんな瞬間だろう。そこが世界のどこであっても、誰かが必ず自分のことを見守っていてくれるという、その実感だ。

ソウルフードハウス

https://soulfoodhouse.com/写真/倉谷清文

翻訳/飯島英治