老舗料亭三代目が語る ユネスコ無形文化遺産「日本料理」の魅力

衝撃を受けたパリでの体験

村田氏の祖父が菊乃井を創業したのは1912(大正元)年。幼い頃から跡継ぎとして育てられたが大学時代、敷かれたレールに乗る人生に疑問と反発を感じ、フランス料理の修行を思い立つ。ツテもアテも計画もなく単身パリに渡った。

「フランス料理の基礎も何も知らないまま、とにかく食べてみないとわからないと思い、ミシュランの星付き店からソルボンヌ大学の学食まで食べ歩きました」

親しくなったフランス人学生と交わしたやりとりを鮮明に記憶している。

「日本料理は寿司も蕎麦も食べたけど炭水化物ばっかりで栄養失調になる、と言われて腹が立ち、日本には懐石という文化的にクオリティの高いコース料理があると反論した。ところが彼は日本にそんな料理なんかあるわけない、お前は嘘つきや、と言い放ちましてね」

このひと言が、その後の村田氏の人生を決定づけた。嘘つき呼ばわりした彼らの前にいつか再び戻ってきて、日本料理の素晴らしさをきちんと認知させたい──。

試行錯誤に創意工夫

帰国後に日本料理を修行して3年、村田氏はいきなり京都の木屋町で自分の店を開く。カウンター7席の店、いわゆる板前割烹スタイルの菊乃井木屋町店(現・露庵)だ。

「何せ私は老舗料亭の息子、世間知らずのぼんです。店さえ開けたら客は来るもんやと思ってました。もちろん世の中甘くない。お客が1人も来ない日々でした」

料理に関する本を読みあさり、父親のレシピも徹底的に研究した。転機となったのは、父親と同年齢のある老舗料亭の主人の一言だった。

「親父のレシピが菊乃井の味、それでないと料理やないと思っていたところ、お前はアホかと叱られた。自分がうまいと思うものを出さんかい、自分なりの料理を作らんかい、とね」

これで村田氏は目が覚め、吹っ切れた。以来、自分の思うような料理、自分が美味しいと思う料理にこだわった。当時の日本料理ではまだ取り入れられていなかった真空調理も、フランスの友人に専用機器を送ってもらい試した。試行錯誤に創意工夫。そうやって、菊乃井三代目の味ができあがっていった。

日本料理には物語が必要

日本料理、懐石の魅力を村田氏はこう表現する。

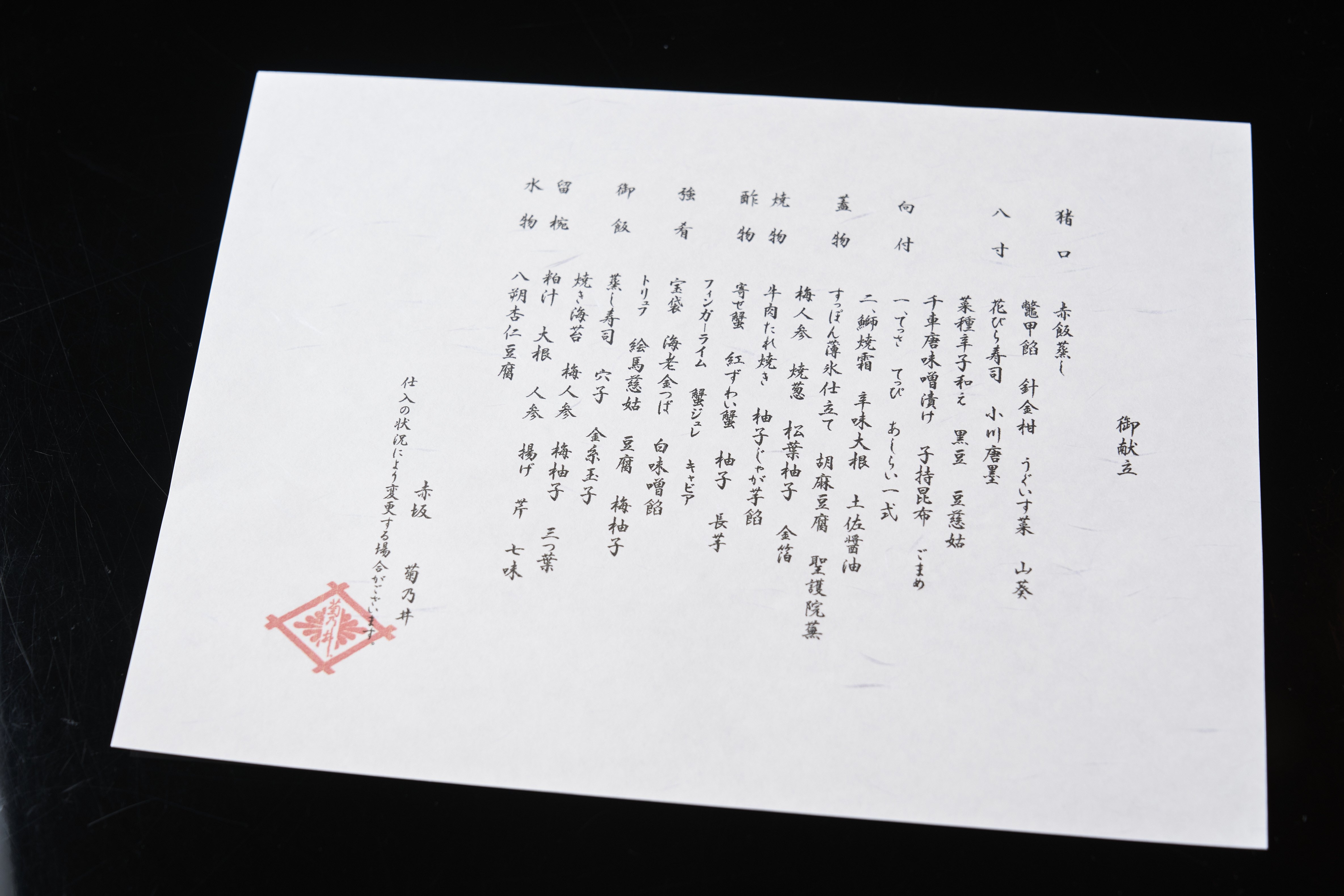

「懐石とはコース全体、さらに一つひとつの料理ごとに起承転結があり、物語になっていなければだめ。ただ美味しい料理を羅列するだけでは懐石にならん。そして一つひとつの料理にメッセージが込められている。季節や土地柄、空間など、目で楽しんで食べている間にそれらが頭の中で絵のように浮かんでくる料理。それこそが日本料理の魅力やと思います」

日本料理の魅力を文化として世界に発信する──。長年、その取組に奔走してきた村田氏は2004年、日本料理、京料理の未来のためのNPO法人日本料理アカデミーを立ち上げた。同時に東京へ進出。オフィスビルが立ち並ぶ赤坂の地に赤坂菊乃井を出店した。

「世界に発信するには、やはり東京からでないと。長年京都で料亭やってるとようわかります。世界の人にとっては、日本といえば東京。やはり東京という街は世界レベルの都市なんです。その中で赤坂という地はもともと料亭街という風情もあるし、竹林に囲まれた石畳の小径、京数寄屋造りの料亭がビルの谷間に自然と溶け込む街です」

日本独自の味覚「うまみ」

NPO法人の活動にはじっくり時間をかけた。協議を繰り返し、戦略も練った。機会をつくって積極的に海外をまわり、主要な飲食関係者や一般の人向けに日本料理のワークショップや講習会を開いた。

「それまで世界標準での味覚認識は、甘み、辛み、酸味、苦みの4つしかなかった。我々はそこに5つ目の味覚として『うまみ』をアピールしました」

昆布や鰹節による「うまみ」。日本独自の味覚はいまや世界の共通認識になり、「JUDO」などと同様「UMAMI」として定着した。ヨーロッパの三つ星レストランでも普通に昆布が使われるようになったという。

「2010年、フランス料理がユネスコの無形文化遺産に登録されました。単に料理だけではなく食を文化としてとらえ、フランス料理を人類が将来にわたって守り伝えていくべき文化として認定した。これだ、フランス料理以外で無形文化遺産に値するのは世界広しといえども日本料理しかない、そう思ったのです」

フランス料理の認定を推進したジャン=ロベール・ピット氏はソルボンヌ大学の元学長で世界的に著名な地理学者だ。村田氏とは旧知の間柄であり、日本料理の認定も後押ししてくれることに。そしてフランス料理界の巨匠たちの応援もあり、ついに認定された。

「伝統はもちろん大事です。けど野菜ひとつとっても、昔の大根といまのものは味も質も変わっています。当然、料理のしかたも変わっていなければおかしい。同じことをやり続ける伝承ではなく、変わるものと変わらないものを見極め、革新し続けていってこそ伝統を守れる。私はそのことを次の世代、そして世界に広めていきたいと思っています」