飛鳥時代から続く伝統音楽「雅楽」を、自由な感性で発信

日本にだけ残った、シルクロードの音楽

東儀氏によると、雅楽とはこんな音楽だ。「オーケストラのようにさまざまな楽器で編成されていて、舞や歌を伴うこともあります。大きな特徴としては、約1400年前から、変わることなく継承されているということがあげられます」。それほど長い間、同じ形の音楽が演奏されてきたということは、神秘的ですらある。

雅楽の起源は、遠い時の彼方にある。「日本には、遣唐使たちによって、中国大陸や朝鮮半島からもたらされました。でも、それは、中国よりもっと西のペルシャ、トルコ、中東、インドの影響も持ったものです。どこで始まったかについては、『シルクロードのどこか』としか言えません。あまりにも古い話で確定ができず、しかもシルクロードのどこに行っても、今はもう何ひとつ残っていないからです」

雅楽は宮内庁式部職楽部の楽師たちにより、宮中の儀式で演奏されることが多いため、「儀式の音楽」という印象が強い。しかし、もともとは神や仏に捧げる音楽で、平安時代には、貴族たちが、趣味として楽しんだことがあるという。

「さまざまな人たちが、雅楽に関心を寄せてきました。『宇宙の音楽』『自然界と一体になる音楽』と表現する人もいます」

雅楽は、単なる音楽ではない。今は失われたシルクロードの文化を、タイムカプセルのように閉じこめた文化なのだ。

子ども時代の外国暮らしから得たこと

東儀氏は、母方である東儀家が、楽家(がくけ)と呼ばれる雅楽を代々演奏してきた家系である。ただ、父親は商社に勤めていたサラリーマンで、家族に雅楽を強いられたわけではなかった。若いころの東儀氏は、むしろロックやジャズに興味があって、その道に進みたいと思っていた。

ところが高校生のとき、母親に「そんなに音楽に目が向いているなら、あなたは東儀家の血を引いているのだから雅楽をやってみてはどうか」と言われた。

「高校生ですから、親に進められた進路には反発しそうなものです」。ところが、なぜそうならなかったかというと、東儀氏には、幼少期を海外で過ごした経験があったからだ。

東儀氏は、父親の仕事の都合で1歳から7歳までタイに、中学時代はメキシコに住んだ。

「海外では日本人の自覚が強くなります。友だちの日本を誤解した発言を聞けば訂正したくなります。本当の日本を知ってほしいという気持ちや責任感から、自国の文化を担うことの意義や誇りを理解するようになりました」

将来ロックやジャズをやっていくとしても、日本の音楽を知っておくことは有意義だと感じて、東儀氏は宮内庁楽部に入った。

雅楽は、耳でメロディーを聞くのではなく、体で感じるもの

東儀氏は雅楽を始め、最初のうちは、ただ淡々と稽古に励んでいた。ところが、自然に他の音楽と違う魅力があるとわかってくると、とりつかれていった。

「これが平安時代の貴族が楽しんだ音楽なら、平安時代にはどんな美学があったのだろうと考え始めました。平安時代の人が花を見て美しいと思った時は、一体、花のどこを見ていたのだろう。月がきれいだと感じた時は、どんな気持ちで月を見ていたのだろう、と想像力がかき立てられていきました」

東儀氏によると、雅楽を聞くときは、現代の音楽と違う聞き方が求められるという。

「雅楽は、今の音楽のようにメロディーやサビが明瞭な音楽ではありません」

現代の一般的な楽曲では、日本独自の言葉で表現すると、曲の出だしから曲調が変わり展開するまでの部分が「Aメロ」、展開部は「Bメロ」、そのあとコーラスなどが入って盛り上がる部分は「サビ」と呼ばれている。曲はおもにメロディーで認識され、聞き手はメロディーが好きだとその曲が好きだと感じて、あとは、このパターンが進行してサビに至るのを期待する。

ところが雅楽には、そのパターンがない。何百曲聞いても、その差さえも、はっきりしない。

「メロディーは雅楽にもあるのですが、どの曲もみんな同じようにしか聞こえないでしょう。ところが遠い昔の人々にとっては、それらは違うものだから、違う曲になっているのです。その人たちには、現代人とは違う音楽の聞き方があったのです」

遠い昔の人々は、どのように音楽を聞いていたのだろうか。

「雅楽の場合は、音の集合体が皮膚を通り、体に染み通っていって骨を振動させるとか、毛穴から入って細胞の波動に同調したときに気持ちよさを感じるといったように『体で聞く』聞き方をしたのではないかと僕は想像しています」

古代の雅楽は楽器の一つひとつに象徴するものがある。たとえば、笙(しょう)は天の光が音になったと言われており、篳篥(ひちりき)は地上を象徴した音で、龍笛(りゅうてき)は空間を象徴するとされている。

「それらの音を合わせるということは、天と地と空を合わせて宇宙を創るということと同じ意味があるという考えが伝わっています。そうした宇宙観においては、曲のひとつの構成要素であるメロディーだけが優先されることはなく、音の全体を、体の全体で味わうということになります。それが雅楽と他の音楽の違いではないかと思っています」

かつては、東洋も西洋もなかった

東儀氏は今、現代の音楽を雅楽の楽器で演奏して、両者を合わせる活動をしている。ただし、どのような曲を演奏する時も、昔の人が大切にしてきた表現方法を用いて吹く。

海外での演奏活動もあるが、興味深いのは、観客の感想が国を問わず同じだということだ。

「『初めて接する音なのに、なぜこんな懐かしい気持ちになるんだろう』という言葉が圧倒的に多いですね。だから僕がいつも話すのは、『雅楽というものは、西のものでも東のものでもない』ということなのです。2000年くらい前のシルクロードでは、『ここからが東洋、ここからが西洋』などという分け隔てはなく、人々はいいと思うものを広く共有できていたのではないでしょうか」

日本人が懐かしい気持ちになると言う時は、みんな「やっぱり日本人だからなのかな」と付け足すそうだ。そんな時、東儀氏は「地球人は、みんな同じなんだよ」と答える。

雅楽を知らないのは、もったいない

雅楽は宮内庁で継承されていくため、途絶える心配はまったくないと東儀氏は言う。ただ、一般の方があまり雅楽を知らないことがもったいないと感じ、さまざまな試みをしてきた。遊び心で始めたYouTubeは、そのひとつだ。

「100万ビューに近づいていて、若い人たちも『こんなパワフルな楽器があったのか』と書き込んでくれます。僕は、ただ楽しくてやっているだけですが、だからこそこの楽器は楽しい、とても気持ちがいいんだという僕の思いが自然に伝わって、大きな力になるのでしょう」

東儀氏は、さまざまなものが集中する東京は日本を訪れる外国人がまず注目する都市であり、これからは、飛鳥や平安の文化にも触れられる町であってほしいと考えている。

「雅楽は決まった場所で演奏するものと思われがちですが、僕はそう思っていません。東京には音楽を演奏できる場所がたくさんありますから、いろいろな場所で演奏したいですね」

東儀氏は、自分自身を「目標に掲げて、それを達成するために努力していくというより、ひらめいたことを次々に実行するタイプ」と分析する。

「そうするうちに、いつのまにか自分の道ができていました。自然にやりたいと思ったことをするのが一番だと信じているので、不安はありません。これからも、その時にやりたいことを楽しみながら取り組んでいきたいと思います」

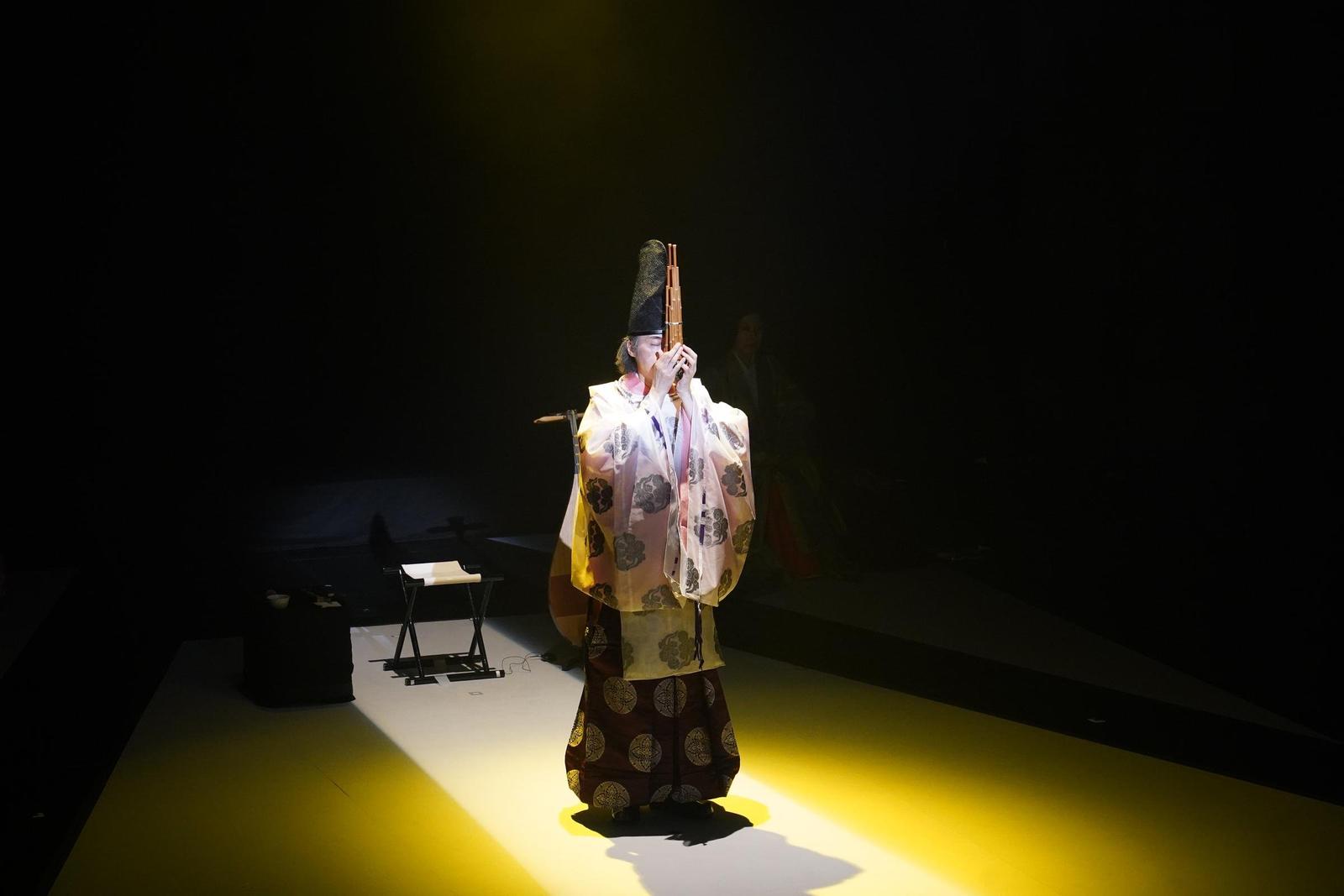

英国のロックバンドであるレッド・ツェッペリンの名曲「天国への階段」を雅楽の篳篥、笙、龍笛、エレキギターなどで演奏する東儀氏。提供:株式会社矢島聰子事務所

東儀秀樹

写真/藤島亮