無限の創造性 デジタル領域におけるアートと電子音楽の未来

未来型アート音楽フェスができるまで

アラン・モンゴー氏がMUTEKの創設につながるアイデアを最初に思い付いたのは、1990年代半ばにモントリオールで開催されたISEA(国際電子芸術会議)に関わった際のことだった。97年には、地元映画祭で初めて導入された「ニューメディア」部門を統括するという、当時としては斬新で刺激的な機会を得た。

「90年代のエレクトロニック・ダンス・ミュージック(EDM)シーンに傾倒していたことから、今後のデジタル技術の進歩によってアートと音楽がどのように進化・変化し続けるのかについて考えるようになりました。そのため、当時は全く新しい分野であったニューメディアのアーティストを世間に広めるという機会は、とてもやりがいのあるものでした」

ところが2000年代に入り映画祭が資金不足に見舞われると、ニューメディア部門は真っ先に廃止されてしまった。だがモンゴー氏はそれに屈することなく、電子音楽とデジタルアートの祭典を創設することを決意。それが、2000年にモントリオールで始まったMUTEKだった。MUTEKという名前には、「MUSIC」と「TECHNOLOGY」をかけた意味に加え、芸術が新しい形へと進化する「mutation(変異)」という意味も込められている。

モンゴー氏によれば、モントリオールでMUTEKを軌道に乗せるまでの数年間は、苦労の連続だったという。「まず資金繰りの問題がありました。カナダの芸術関連機関に対して、これが具体的にどのようなイベントなのか、なぜ出資すべきなのかを説明するのに苦労しました。MUTEKは、映画祭や芸術祭、音楽祭といった既存の枠組みのいずれにもぴったりと当てはまらなかったのです。新興アートは当時、従来型の芸術・音楽の世界ではまだ見下されることが多く、その地位を確立することが私のミッションとなりました」

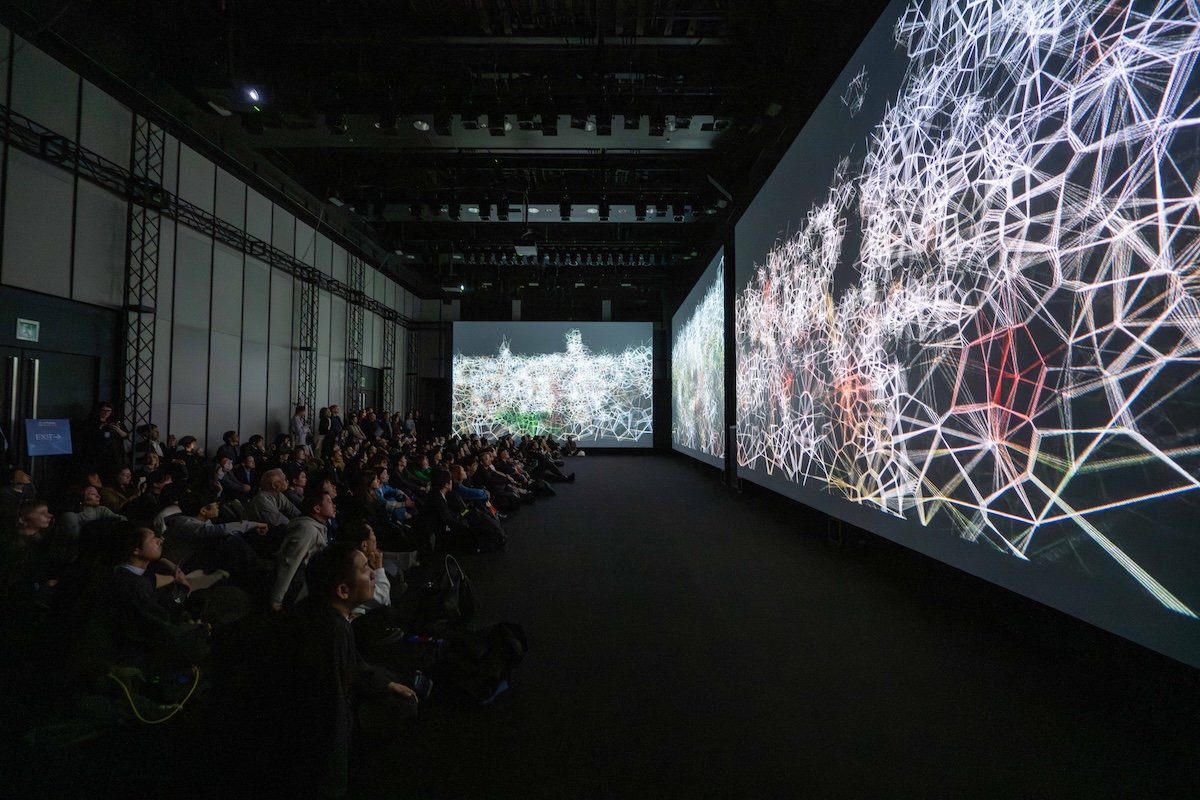

MUTEKは、テクノロジーを革新的かつ創造的に活用したさまざまな芸術・音楽作品が披露される場となった。モンゴー氏によると、ステージ上でノートパソコンを使う音楽パフォーマンスが披露されるイベントの草分け的存在にもなったという。これは今でこそありふれた演奏方法だが、当時は考えられないものだった。後年のMUTEKではこれに敬意を表し、ノートパソコンのみで構成されたオーケストラによるパフォーマンスも行われた。近年では、VR(仮想現実)などのXR(エクステンデッド・リアリティ)テクノロジーや、AI(人工知能)が芸術分野にもたらす可能性に注目が集まっている。

モンゴー氏の粘り強い努力は最終的に報われ、2011年までには風向きが変化し始めた。MUTEKは、モントリオールの活気あるアートシーンで確固たる地位を確立し、海外からの注目も集めるようになった。来場者と参加者が世界中から集まり、カナダ人アーティストと海外アーティストの割合はほぼ同じになった。それから数年で、MUTEKはメキシコシティやブエノスアイレス、ドバイに進出。そして2016年には、東京にも上陸した。

革新的な電子音楽とデジタルアートの祭典が渋谷に上陸

MUTEKには、もともと東京に進出しようという壮大なプランがあったわけではなかった。きっかけとなったのは、現在MUTEK.JPの代表を務める岩波秀一郎氏が2015年、メキシコシティでメキシコ版MUTEKである「MUTEK.MX」の創設者ダミアン・ロメロ氏と出会ったことだった。岩波氏はその後、モントリオールのMUTEKに来場し、そこでの体験に魅了された。日本でも同様のイベントを開催できると感じた岩波氏は、各国に拡大を続けていたMUTEKを東京にも招致するべく動き出した。

2017年と2018年のMUTEK.JPは、未来的な建築物や最先端の娯楽施設が集まるお台場の日本科学未来館がメイン会場となって開催された。広いスペースと革新的な施設を持つ同館は、テクノロジーに焦点を当てるMUTEKの会場にぴったりだった。しかし、外国人訪問者の多くが東京都心に集まるようになると、音楽パフォーマンス会場は渋谷の「WOMB」などの著名施設へと移転。そして2019年からは、全てのイベントが渋谷で開催されるようになった。

岩波氏は、渋谷での開催を非常に喜んでいる。渋谷は交通機関、レストラン、ホテル、娯楽施設へのアクセスが楽な上、若者のファッション、音楽、文化の中心地として絶え間なく進化を続ける街であり、MUTEKの開催地としてはぴったりだという。また、国内外から一流のDJやEDMアーティストが集まるクラブを有する渋谷は、都内でも屈指の国際色豊かなナイトライフが体験できる場所だ。

MUTEK.JP 2024には、才能あふれる国内外のアーティストが集結。日本からは、DJのRisa Taniguchiや、VMO a.k.a Violent Magic Orchestraらが、海外からは、パレスチナ系米国人DJのマハー・ダニエルや、台湾のデュオMeuko! Meuko! & NONEYEらが参加した。

モンゴー氏は、自身が東京のデジタルアートや電子音楽シーンについてはまだあまり詳しくないと認めつつも、MUTEK.JPには大きな手ごたえを感じている。「世界には、優れたアイデアが広がりやすい文化の中心地が各地にあります。アジアの人々は、東京で起こっていることに注目しています」。また今後は、他国でのMUTEKイベントに、もっと多くの日本人アーティストを呼びたいと考えているという。

アートとテクノロジーが促す連帯と多様性

電子音楽とデジタルアートの祭典であるMUTEKの大きな強みは、世界各地のアーティスト同士をつなげられることだ。同時に高い柔軟性も持ち合わせており、開催形式を各国の文化や言語の特徴に合わせることも容易だ。

「各国のMUTEKが互いを模倣することは期待していないし、そうしてほしくはありません」とモンゴー氏は言う。「MUTEKのネットワーク全体で、多様性を不可欠なものとして育み、アーティストが互いから学び続けられるようにしたい。これは、独立系フェスティバルが今とても重要である理由でもあります。フェスティバルは、単なる商品として見られるべきではありません。文化を祝い保存する場所、新しい自己表現方法を見つける場所であるべきなのです」

コストの上昇と資金の減少に見舞われる中でも、モンゴー氏はMUTEKの将来に楽観的だ。デジタルの世界を悪者扱いし、非人間的なものだとか、人々を孤立させるものだと批判するのは簡単だが、モンゴー氏はそれとは正反対のことを成し遂げる国際フェスをつくり上げた。MUTEKは新たな可能性を切り開くフェスティバルであり、デジタル世界を共に探求し続ける私たちを待つ無限の創造性をたたえるイベントなのだ。

アラン・モンゴー

写真/藤島亮

翻訳/遠藤宗生