終わらない感染症との闘い

バーチャルインテリジェンスネットワーク

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、東京iCDCは2020年10月、東京都のイニシアチブにより設置された。「普通は国家レベルで感染症対策のナショナルセンターをつくりますが、大都市東京でこのシステムが構築されたことは、非常に画期的なことです」と東京iCDC所長の賀来満夫氏は言う。

東京iCDCには9つの専門家のチームに加えて個別のタスクフォースがあり、総勢80名を超える専門家が参加してきた。

「東京iCDCは日本中の感染症のさまざまな領域の専門家がオンラインで集まるバーチャルインテリジェンスネットワークです。非常に新しく、これまでにない組織です」と賀来氏は述べる。

発足直後から東京iCDCは、都のモニタリング会議の場で、人の流れと感染拡大の関係を分析したり、変異株に関する詳しい情報を提供したりしてきた。また、高齢者施設や病院など集団感染が発生した場所を直接支援する一方、都民に対してはパンフレットを配布して感染症に関する情報の共有を行った。「情報のリテラシーやリスクコミュニケーションについて活発な活動を行いました」と賀来氏は振り返る。

「東京モデル」の構築

都は、コロナ禍における総合的な保健・医療提供体制「東京モデル」を構築し、行政や保健所、医療施設、都民、そして東京iCDCの専門家が一体となって新型コロナウイルス感染症に対応した。

「第一線の専門家がフルに活動をして都の職員の方々とディスカッションをし、それを都民の皆様や医療従事者向けに示しました。総合的な対応というのが非常に大きな特徴です」と賀来氏は言い、「そのような取組により、日本・東京の新型コロナウイルス感染による死亡率は、OECDの中でニュージーランドと並び、極めて低くなったと考えています」と東京モデルを評価した。

2023年5月、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類に移行し、東京iCDCの役割も変化してきた。「有事から平時に変わってきています」と賀来氏は言う。「さまざまな課題に直面しているため、平時において、しっかりとシステムをつくりあげ、次のパンデミックを見据えることが必要になります」と続けた。

東京iCDCが目指す3つの挑戦

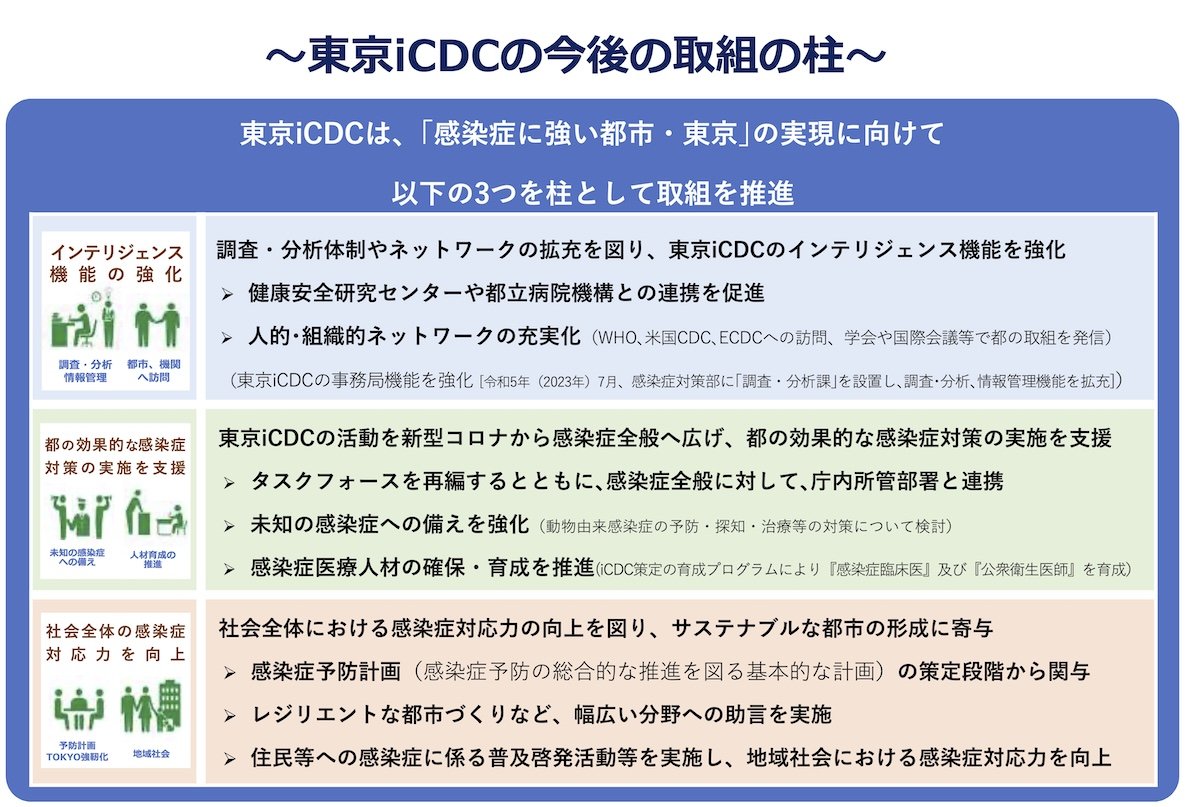

東京iCDCは現在、今後の取組として3つの柱を挙げている。まずは、インテリジェンス機能の強化だ。国内外の関係施設との協力や連携により、調査分析体制やネットワークの充実を図り、学会などで都の取組を発信する。次に、活動範囲を新型コロナから感染症全般へ拡大する。未知の感染症への備えを強化し、人材の確保や育成の支援を充実させる。最後に社会全体の感染症対応力の向上を目指し、持続可能な都市の構築に貢献する。レジリエントなコミュニティづくりのため、東京都の中長期的な感染対策への助言や、都民への感染症に関する啓発活動を行う。

また、東京都は海外からの旅行者や外国籍の居住者への情報発信にも力を入れてきた。「東京は世界都市。70万人を超える外国の方が住んでいます。英語だけではなくてさまざまな言語で発信し、在京の大使館への情報提供も行ってきました。日本だけを考えるのではなく、世界の方々に対しても同じような情報を発信し、安全・安心な生活が東京でできるシステムづくりにも取り組んでいきたいです」と語る。

今後の取組を達成するために、これまでに蓄積されたデータや知見はかけがえのない財産だと言う。「この4年間に得られたものを無にしてはなりません。皆様が命がけで得た教訓は、次のステップにとって極めて大きなものになります」と賀来氏は指摘する。

「感染症は永遠の課題。闘いに終わりはありません。これからもいろいろなことが起きると思いますが、それをネットワークで乗り切っていく。人々が連携してお互いを思いやる心にもつながり、それが一番のワクチンだと考えます。私たちはレジリエンスな社会をつくっていけると確信しています」と力強く語った。

写真/藤島亮