コミュニティが成功と進歩の土台に

つながるためのネットワーク作り

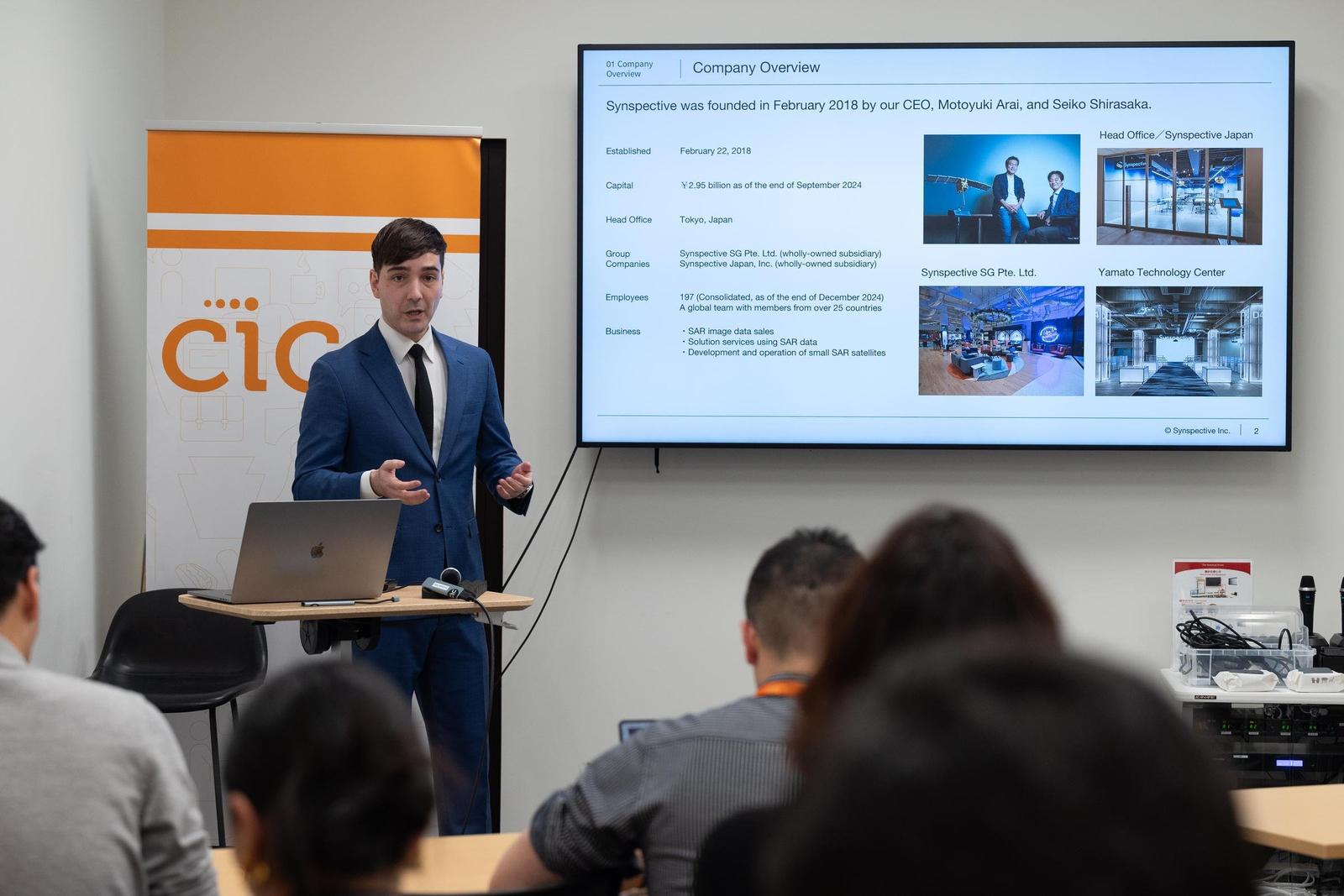

1999年にマサチューセッツ州ケンブリッジで創業したCICは、イノベーター、投資家、企業の三者をつなぐスペースを世界中に創出している。拠点は米国とヨーロッパ、さらにCIC Tokyoの開設によりアジアも加わった。CIC Tokyoは虎ノ門ヒルズビジネスタワーにあり、ビジネス街の中心でスタートアップを歓迎し支援するスペースを提供している。

CIC Tokyoのチーフ・イノベーション・オフィサーであるヴィクター・ムラス氏は、CICが日本の首都に最初の拠点を開設した理由を説明する。ムラス氏は「東京は日本全国につながっており、さらに広くアジア地域全体につながる可能性のある玄関口です」と述べ、日本の他の都市はもちろん、アジアの主要ハブにもアクセスしやすいことを挙げた。「東京は、世界有数の科学技術が集まる都市ですから、ディープテック・スタートアップの活動や最先端の新興技術(エマージングテクノロジー)の商業化には絶好の足場となります。これは世界的に需要が高まっている分野です」

潜在的成長力の大きな都市

ムラス氏によると、東京のスタートアップシーンは過去5年間で大きく発展しており、しばらくは勢いが衰える気配はない。「アンドリーセン・ホロウィッツ(略称a16z)やジオデシックといったベンチャーキャピタルに加え、テックスターズやアルケミストといった大手グローバルアクセラレーターが東京に進出したことが東京の潜在的成長力を示しています」と同氏は語る。CICが進出したこと自体、スタートアップエコシステムにおいて東京の重要性が高まっていることを示している。CICが進出するまで、東京には大規模なネットワーキングやグローバルイノベーションエコシステムへのアクセスが可能なスタートアップ向けシェアオフィスはなかった。CIC Tokyoはそのギャップを埋めたことになる。

イノベーションセンターのCICは、日本市場と国際市場の両方に造詣の深い専門家のチームを擁し、さまざまな分野でサポートを提供する。ムラス氏自身も、イノベーション、テクノロジー、グローバルスタートアップエコシステムの分野で20年以上の経験があり、さらに日本のビジネス文化への理解も深い。「東京でビジネスを行うには、信用に基づく強力な関係を築く必要があります。迅速な取引より長期的なパートナーシップが重視されますが、伝統的なビジネス慣行と最先端のイノベーションが共存するユニークな環境も東京の特徴です」

ムラス氏と共に働くCIC Instituteディレクターの名倉勝氏は、資金調達、マーケティング、人材獲得など、多くのスタートアップが直面する障害を理解しており、長年の経験をもとに、有望なスタートアップがこれらの障害を乗り越えるための支援を提供している。ムラス氏と名倉氏は、CICチームの一員として、スタートアップが人脈作りとコミュニティ構築を通じて、東京のビジネス文化とグローバルな視点をバランスよく保てるようサポートする。人脈作りとコミュニティ構築は、いずれも重要な要素としてCIC Tokyoの空間に組み込まれている。

共同の空間で関係を作る

CIC Tokyoは、虎ノ門ヒルズビジネスタワーの15階と16階を占有する日本最大のイノベーションセンターである。総面積は6,000平方メートルで、160室のプライベートオフィスとコワーキングスペース、会議室を備える。世界中のCIC拠点に存在する、遊び心あふれるシークレットルームもある。

施設はすべてCICのチームが現地の建築家と共に設計しており、CIC Tokyoも例外ではない。名倉氏によると、15階は小堀哲夫建築設計事務所と共同で設計し、コラボレーションとコミュニケーションを促進する快適な空間となっている。息をのむ東京のスカイラインを一望する広い交流スペースでは、ネットワーキングや人脈作りが進む。キッチン周辺では、コーヒーを片手に交流する機会が生まれる。個室をつなぐ廊下も、何気ない情報交換や即席ミーティングができるように設計されており、日本の路地を模して意図的に天井を低く、通路を狭くしている。

CIC Tokyoは、ほかの多くのオフィススペースとは異なり、ライフワークバランスを重視したつくりとなっている。そのためにゲームルーム、マッサージルームなどのウェルネスエリア、ナップルーム、シャワー室も完備している。また、定期的なイベントを通じてコミュニケーションが促され、年間約400件のイベントが開催される。その中には、東京都が連携オフィスをCIC内に移転したことを記念する小池百合子都知事の訪問もあれば、誕生月を迎えるメンバー全員を祝う毎月恒例のイベントもある。

16階はプライベートオフィスが多く、企業や政府機関が事務所を構える。しかし、ここでもすべての個室の入口をガラス製にすることで一定の開放感を保ち、明るくスタイリッシュなデザインとなっている。多くの会議室では記者会見も可能で、スタートアップが世界とつながることができる。

未来への投資

このようなスペースを作ることは東京のスタートアップエコシステムに大きな恩恵をもたらし、スタートアップの能力を高めようという東京都の協調努力も相まって、世界中の注目を集めている。現在、世界各国の約350社のスタートアップがCIC Tokyoを利用しており、三菱電機などの大企業も入居している。

CICで開催されるイベントとプログラムを活用する会社のひとつが、核融合技術を利用した持続可能なエネルギーの未来を目指す京都フュージョニアリングである。COOの世古圭(きよし)氏は、CIC Tokyoが有益なスペースであることに気づいた。「CICは、イベントの創出、主要な政治家や政府関係者との関係作りの支援など、さまざまな面で企業を支援してくれます。私たちは過去にも同様のことを求めてきましたが、現在CICがそのようなエコシステムを生み出しています」

さらに世古氏は、スタートアップに対する東京都の全般的な姿勢について、「東京都はすでに、起業数10倍、協働実践数10倍、ユニコーン数10倍を目指すと発表しています。この計画に沿ってスタートアップエコシステムの活用も積極的に推進しており、素晴らしい仕事をしていると思います」と話す。また、リーダーシップも重要な要素だと考えており、「小池都知事は現場主義の方で、強力なリーダーシップを発揮しています。SusHi Tech Tokyoのようなスタートアップイベントでは、非常に重要なことです」と言う。

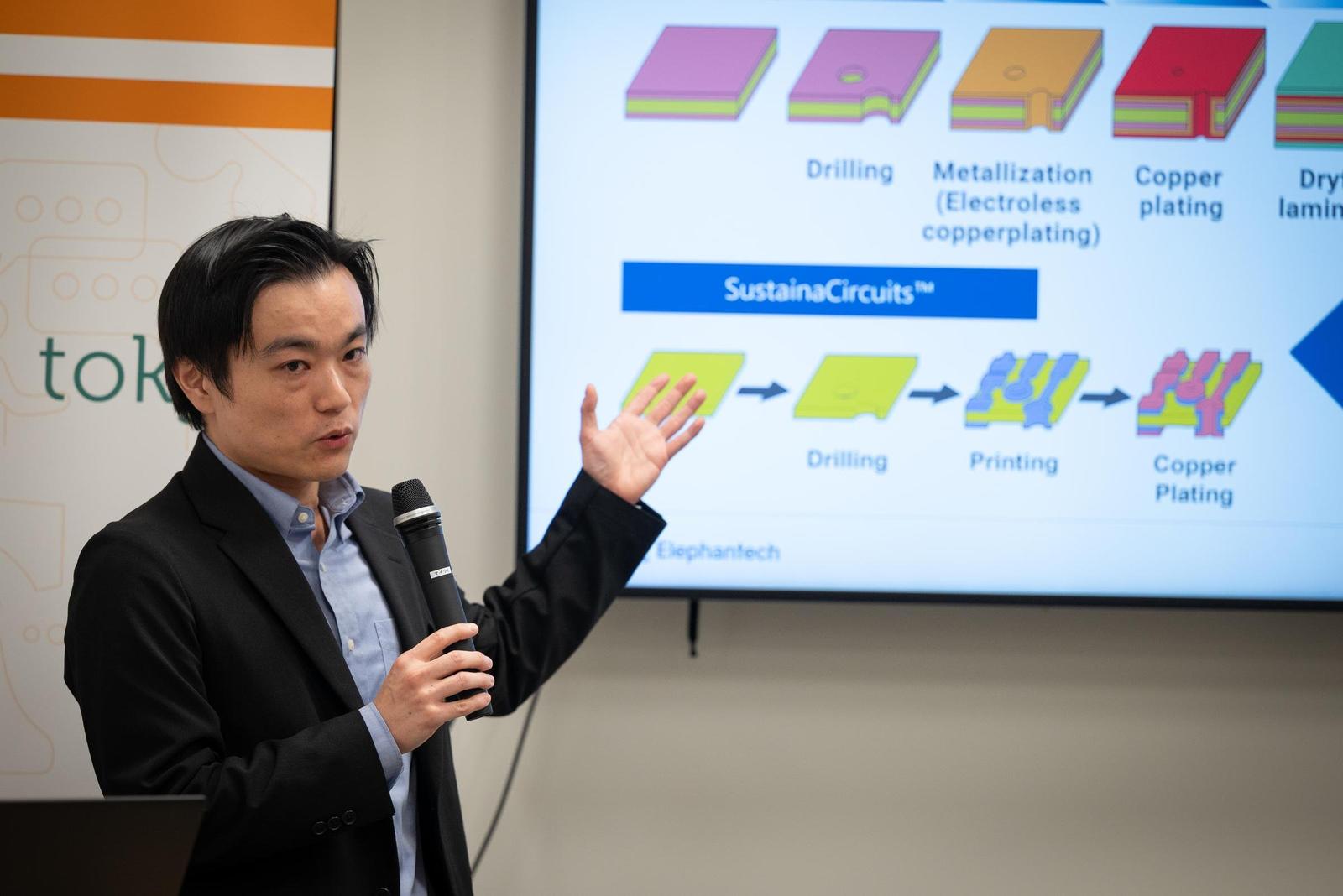

インクジェット印刷技術によってエレクトロニクス産業の脱炭素化を目指すエレファンテックの共同創業者で代表取締役社長の清水信哉氏も、こうしたイベントを高く評価している。「SusHi Tech Tokyoは最高のイベントだと思います。多数の優秀な起業家やスタートアップ企業を引きつけています。私自身も前回のSusHi Tech Tokyoで貴重な出会いがあり、このようにつながりを築けるのは素晴らしいことです」

ムラス氏は、行政の取組や関与について、「日本政府と東京都のいずれも、この成長を加速させるのに重要な役割を担ってきました」と話す。具体的に、Global Innovation with STARTUPS戦略の策定、Tokyo Innovation Base(TIB)の開設、そしてもちろんSusHi Tech Tokyoの創設などの主な戦略や事業を挙げた。「これらの取組は、東京にかつてないほど国際的でスタートアップフレンドリーな環境を作り出したと言われています」。若い世代の間で起業への関心が高まっているため、東京のスタートアップエコシステムは将来にわたり成長を続けるだろう。さらに、東京が世界のスタートアップ市場を導く光となることを期待したい。

Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトです。

SusHi Tech Tokyo | Sustainable High City Tech Tokyo