東京のインターナショナルスクールが地域社会に多様性をもたらす

東京の東部に形成されるインド人コミュニティ

東京都の東部に位置する江東区は、伝統と革新が共存している。有明地区には真新しい高層マンションが建ち並び、青海地区には日本科学未来館があり、また清澄白河地区には美しい日本庭園や寺院があって、今も職人たちの活気が息づいている。

2000年代初めにインド人コミュニティが江東区に根付き始めたが、その主な理由は2004年にインディア・インターナショナルスクール・イン・ジャパン(IISJ)が設立されたことだ。創立者のニルマル・ジェイン氏は、学校設立は大きな計画の一部だったと言う。「この地域に定住する前から、IISJの北に位置する大島地区にUR賃貸住宅がたくさんあることは知っていました。UR賃貸住宅は家賃がリーズナブルで入居や退去が簡単にできるので、インド人家族にとって非常に便利なのです」

近くの猿江恩賜公園は芝生や池がある広大なオアシスで、小さな子どもを連れたインド人家族が柳の木を写真に収め、アオサギが日光浴をしている。少し北にある亀戸香取勝運商店街では、若いインド人カップルが買い物をしている。これらは、過去20年にわたりこの辺りで見られてきた日常の光景だ。「年長者を敬い、家族の絆を大切にするなど、(インドと日本の社会には)多くの文化的共通点があり、インド人たちはここで安心して暮らしています」とジェイン氏は説明する。

インドの若き才能はここにとどまる

ジェイン氏は長い間日本に住んでいるが、最初に日本に来た時から、周りのインド人家族たちに居場所を作りたいと強く願っていた。「若くして来日した人たちは、東京で結婚し子どもをもうけました。彼らが学校を探していたので、私は何か始めようと自分自身に言い聞かせたのです。私には多くの経験がありましたが、ここまで大規模になるとは思いませんでした」

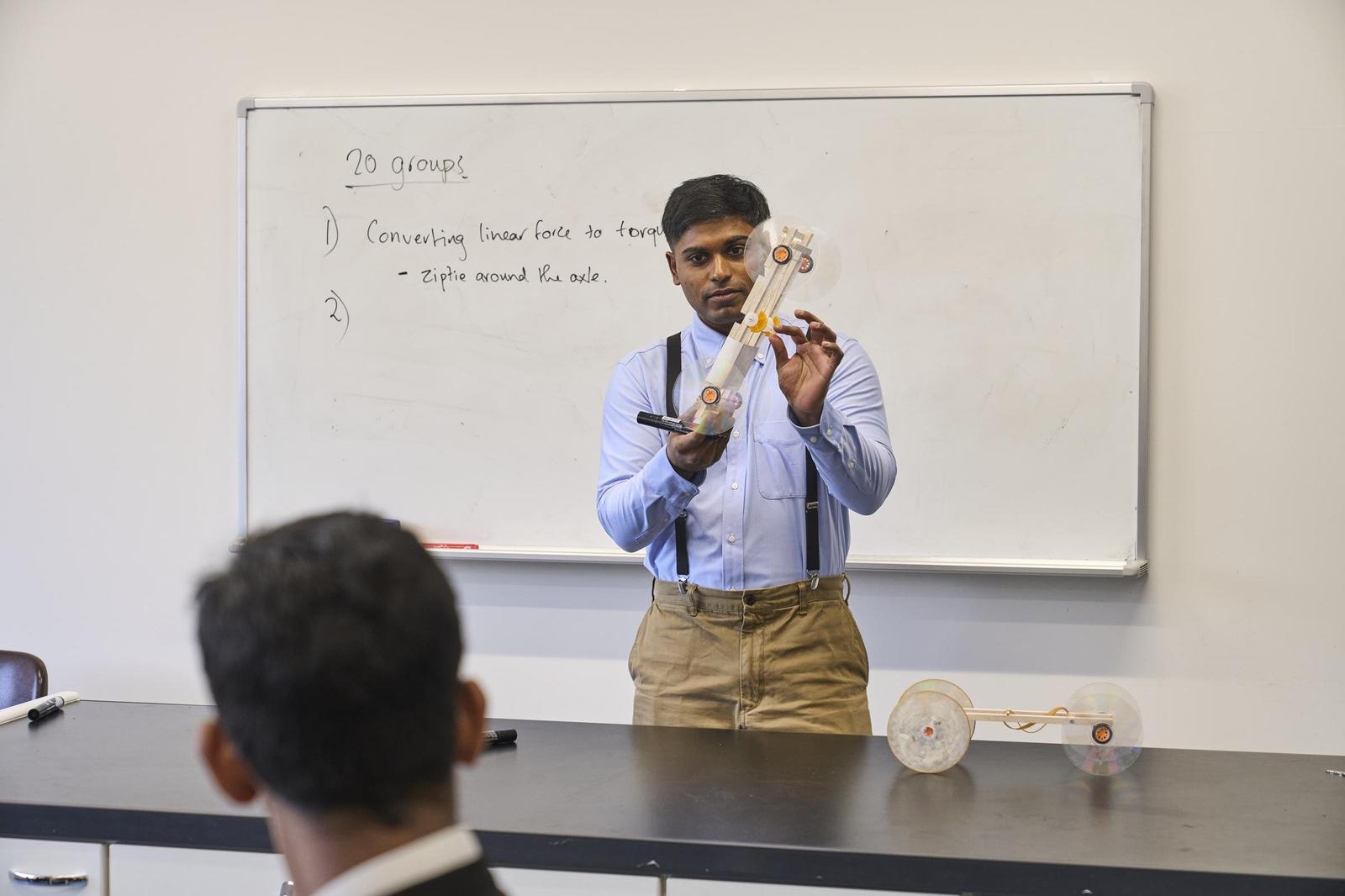

増え続けるインド人コミュニティの需要に応じるため、現在、東京には二つのインド系インターナショナルスクールがある。どちらも日本の文部科学省が認めるインド中央中等教育委員会(CBSE)によるカリキュラムに従っている。しかし、最も驚かされるのは、東京で育った若いインド人たちがこの街を愛するようになったことだ。「近頃の才能あるインド人の若者は、必ずしも欧米の一流大学を目指すわけではありません。今日では、本校の生徒のおよそ70%が日本の有名大学へ進学しています。実際、家庭の事情でインドに戻らなければならない場合を除き、生徒たちはここにとどまり日本で働くことを望んでいます」

リーズナブルな授業料が人生を変える

IISJで学ぶうちに、子どもたちは母国語と英語を流暢に話すようになり、もちろん日本語も上手になる。子どもは家族の皆にサポートされており、このことが決定的な変化を生みだした。「本校の学費は、東京にある他のインターナショナルスクールの約3分の1程度で、かなり良心的な金額です。これは画期的なことでした。なぜなら、この学校ができるまでインド人家庭では(一般的なインターナショナルスクールに)通わせる余裕がなく、家族を置いて父親だけが日本に働きに来ていたからです。私は、家族が一緒に暮らせるようにすることが大切だと思いました」

IISJには学食はないが、母親たちが日本にいるため、どの生徒もインドの家庭の味がするおいしい手作り弁当を持ってくる。学校の評判は口コミで広がり、日本人の親たちからも問い合わせが来ているが、日本人の子どもは日本の学校で義務教育を受けなければならないという学校教育法上の制約がある。

ジェイン氏は生徒たちの将来を信じている

IISJで順調に過ごしているとしても、ジェイン氏は子どもたちの勉強のしすぎを少し心配している。この点では、インドの家庭も日本の家庭と同じような不安を感じているようだ。「インド人の親は教育をとても重要視しており、子どもに大きな期待を寄せていて、そのストレスが子どもに伝わってしまいます。私は子どもたちにリラックスしてもらうようにしています」。アイビーリーグのような海外の一流大学に行くには優秀な成績が必要かもしれないが、人口が減少している日本では若い世代に十分な枠がある、とジェイン氏は説明する。「この学校でそれなりの成績を収めれば、日本の良い大学に入学できるチャンスはあるから心配しないように、と生徒たちに伝えています」

ジェイン氏はエレガントな語り口で教育に情熱を傾ける一方で、古いヒンドゥー哲学であるアーシュラマを伝えることにも熱心である。人生を四つの期間、もしくは段階を通して見るというインドの教えで、それぞれ「学生期」(学生生活)、「家住期」(社会や家庭での生活)、「林住期」(隠居生活)、「遊行期」(精神生活)となっている。

「私たちは生徒たちに、マナーや年長者への敬意、地域社会での生活について話をしています。インドではこの哲学についての授業がありますが、ここIISJでは遠方から最大2時間半もかけて通う生徒もいるので、放課後に適切なアーシュラマの授業を追加するのは難しいのです」

まずは責任ある国際人を育てることが目標であり、日本の環境下でのインド式教育はまさに理想的な方法に思える、とジェイン氏は言う。それ以上に、インドの子どもたちが古き良き東京の東部での暮らしで心の平穏を感じるなら、より良い人間に育っていくに違いない。

ニルマル・ジェイン

写真/藤島亮

翻訳/浦田貴美枝