採って調べて食べて。都心の雑草と向き合う高校生たちの挑戦

自然への視座を変える雑草研究部

千代田区にある東京都立日比谷高等学校の雑草研究部。現在、1〜3年生合わせて20人以上が所属している。入部のきっかけは、「文化部に入りたかった」「アットホームな雰囲気だった」という理由が多い。植物や雑草がもともと大好きだったわけではない部員も多いが、活動を重ねるうちにその魅力に引き込まれていくと桐岡さんは話す。

「雑草って、知れば知るほど面白いんです。例えばキュウリグサは、葉をこするとキュウリのような匂いがするんですよ。入部当初は名前も知らなかった雑草が、今では身近で愛着のある存在になっています」

雑草を食べて研究することも、雑草研究部の大きな特色だ。堤さんは雑草を食べることで、自然への視座が大きく変わったという。

「食べるとなると毒性の確認が欠かせません。調べないと危ない。でも、その調べる過程で、雑草それぞれが名前や独自の生態を持ってることがわかります。そうしたことを知ると、何気ない日常の風景の中にもたくさんの植物があることに気づけました」

都心に息づく自然の世界

雑草研究部の部室は、理科系部活が並ぶ一室にある。物理地学研究部や天文部、生物研究部、化学探究部などが集まる一帯だが、雑草研究部の活動のユニークさは際立っている。生物研究会が動物や昆虫の飼育・研究を行うのに対し、「雑草研究部は、普段は誰も注目しない場所にある自然に目を向けるところが魅力」だと桐岡さんは語る。

「雑草って、足元や校舎のすき間など、何気ない場所にひそんでいて、よく見たらすごくかわいい姿をしているんです。そういう、小さな存在に気づけるのがうれしいんです」

都心の学校という立地から、活動範囲は主に校内に限られる。しかし、日比谷高等学校の敷地内は思いのほか自然が豊かだと堤さんは言う。

「多様な植物や昆虫、小動物たちも結構いる場所なので、『日比谷高等学校はジャングルだ』と言う生徒もいます。都心にもかかわらず調べる対象が多すぎて、部活動の時間が足りないくらいです」

受け継がれる図鑑と新たな発見

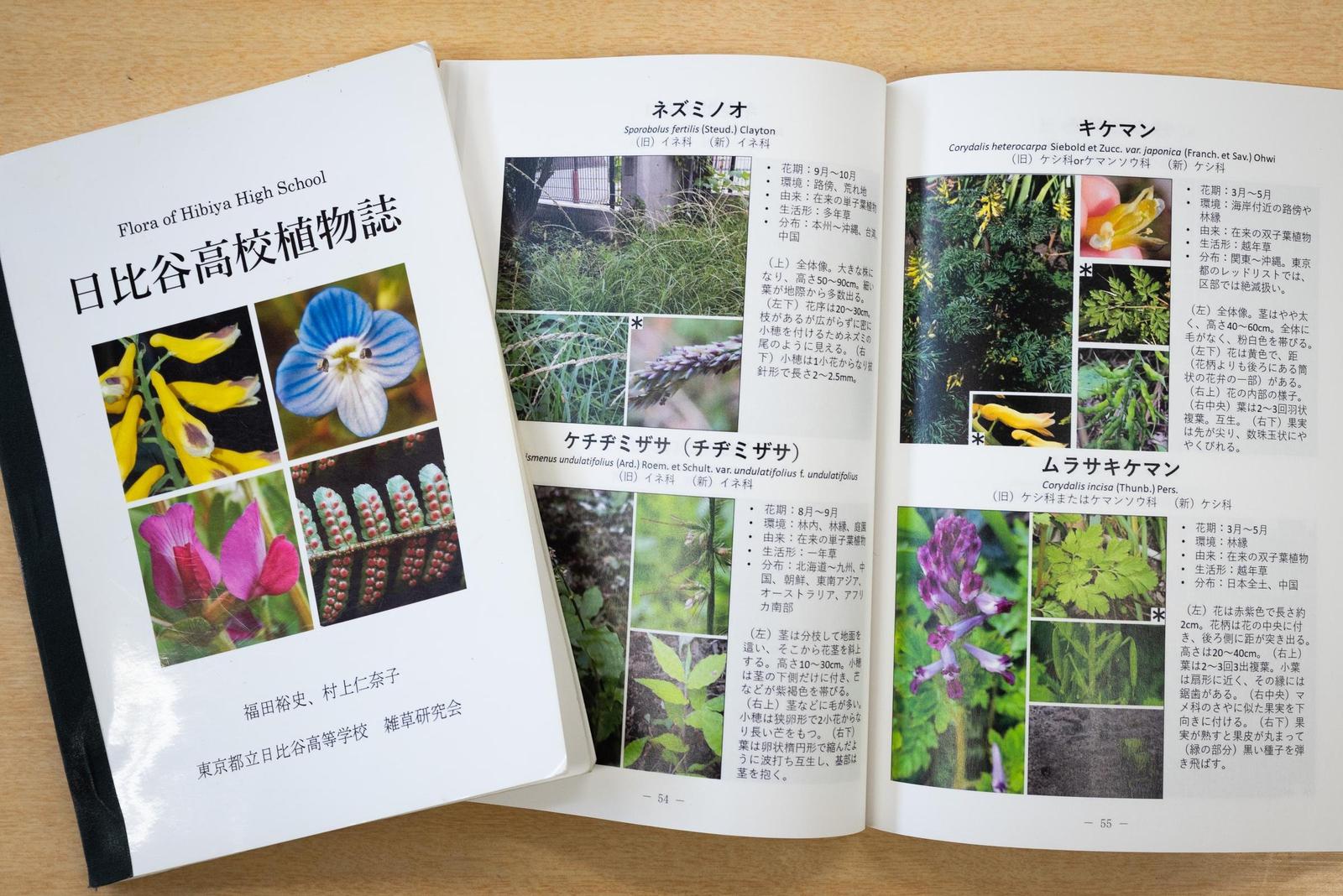

雑草研究部では、先輩から受け継いだオリジナル図鑑「日比谷高校植物誌」も活用している。この図鑑を使い、校内の雑草マップを作ったり、図書館と連携して植物しおりを作成したりと、研究成果を外部に発信する取組も行っている。

図鑑をきっかけに、珍しい植物を発見することもあると堤さんは語る。

「東京都のレッドリストに掲載されている『キケマン』という植物を、日比谷高等学校の敷地内で偶然見つけました。黄色い花が目立っていて、調べたら絶滅危惧種だとわかりました。校内にもこうした植物があることを知って、危機感も覚えました。せっかく見つけたなら、できるだけ守りたいし、調べたことをちゃんと残しておきたいと思います」

雑草が教えてくれる、都市と自然の共生

雑草を食材にする活動も進化している。最近では、普段飲む雑草茶にキンモクセイを加えたアレンジにも挑戦したと桐岡さんは話す。

「香りが強すぎるかと心配でしたが、意外と甘みが出て美味しかったです。もちろん、食べる際には必ず毒性を確認しますが、それでも新しい味や香りを試してみたいという探究心は尽きません」

雑草の知識が増えるにつれ、街の景色も変わると桐岡さんは続ける。

「家の前の雑草も、実は頑張って生きているんだなと思えるようになりました。その姿に、ちょっと自分を重ねてみたりもします」

雑草という身近な自然に目を向けることで、都市の中での持続可能な自然との関わり方を考えるようになったと堤さんは話す。

「植物も必死に生きているけれど、時には人の暮らしにとって害になることもある。だから、できれば人を困らせない程度に、うまく共存していってほしいです」

さらに、自然と調和した都市のあり方について、堤さんは続ける。

「やっぱり植物に目を向けるには、心のゆとりが必要だと思います。時間が増えれば、そうした余裕を持てる人ももっと増えるはず。そういう人が増えてくれたらいいなと思っています」

都心の片隅で雑草を見つめる若き研究者たち。そのまなざしが、都市と自然のよりよい未来を育んでいくに違いない。

東京都立日比谷高等学校 雑草研究部

東京都は、100年先を見据えた"みどりと生きるまちづくり"をコンセプトに、東京の緑を「まもる」「育てる」「活かす」取組を進めています。

多様な生物が生きるまちづくりなどを通して、「自然と調和した持続可能な都市」への進化を目指しています。

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/tokyo-greenbiz-advisoryboard

写真/穐吉洋子