日本のカツカレー発祥を主張し合う各店、実はこの料理が愛されるだけで幸せ

日本の食事情に詳しい人なら、ボリュームたっぷりのカツカレーのことも知っているはずだ。濃厚な日本風カレー、短粒米のライス、分厚いとんかつを合わせたものである。西洋発祥ではないことは明らかだが、どういうわけか、和食(日本食)ではなく洋食(西洋と日本の融合した料理)とされている料理の一つである。しかし、その起源については諸説あり、東京の3軒のレストランが発祥の店を名乗っているが、そのうちの1軒が「銀座スイス」である。

銀座スイス

「カツカレー」と呼んでいるその料理名は、発祥を主張する他の店がつけた名前ではなく、銀座スイスが広めた功績と考えて間違いない。

3代目オーナーの藤岡あけみ氏が率いる銀座スイスは、銀座3丁目の店が3店舗目となる。有楽町駅から、流行を発信する高級ショッピング街のビル群を抜けて徒歩数分。ディーゼルやマックスマーラといったブランドのショップを通り過ぎて右へ曲がると、家族経営のフレンチビストロを思わせるレトロな紅白のオーニングが見える。階段を数段上ると、明るくシンプルなステンドグラスの扉の上部に「Grill Swiss」の文字がある。

店内に一歩入ると、昭和の家庭的な雰囲気の中にもシックなモダンさが感じられる。それもそのはず、現在の店は3年前にオープンしたばかりだが、移転前の店舗から多くのものを持ち込んでおり、そのうち最初の店は1947年にまでさかのぼる。

「移転して建物が変わっても、昔から変わらずいらしてくださるお客様がいます」と藤岡氏は言う。「お子さんと一緒に来られる方もいて、そのお子さんが結婚して今度はご自分のお子さんを連れて来ます」

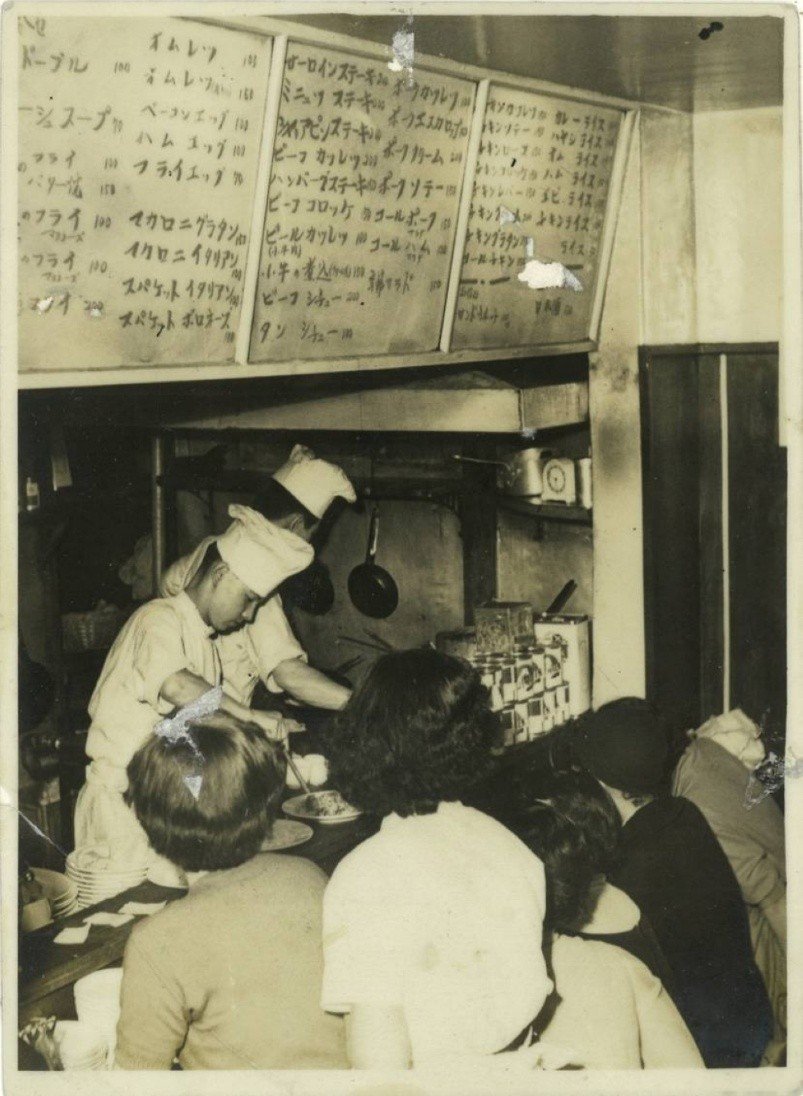

藤岡氏は、店内のアルコーブで私たちが座っている椅子を指し、銀座スイスの最初の店から持ってきたものだと話した。当時の銀座7丁目の店舗は、岡田進之助が、かつて自分が料理を提供してきた上流階級の人々だけでなく、庶民にも西洋料理を食べてほしいと1947年に開いた店だ。レストランは開店当初から多くの洋食メニューを提供したが、後にそれらは定番料理となり、グラタンやハンバーグなど、今でも銀座スイスのメニューに載っている。藤岡氏によると、チームは銀座スイスのさまざまな洋食メニューで伝統と味を守っていることを誇りに思っているという。

そんな中、カツカレーが登場したのは1948年のことだ。藤岡氏が当時の話をしてくれた。有名な読売巨人軍の野球選手で常連客の千葉茂氏(1919~2002年)が食事に訪れた。彼はたくさん食べたい、早く食べたいと思い、ポークカツとカレーという二つの好物を一皿に盛ってほしいと言った。ボリューム満点のこの料理は大好評で、すぐに銀座スイスの一般客向けのメニューに載った。

銀座スイスがカツカレーの発祥だと主張する背景には、他にはない魅力的な物語があるが、それはこの店だけのことではない。ほかに「河金」(浅草)と「王ろじ」(新宿3丁目)の2店も、銀座スイスの1948年より前の発祥を主張している(河金が1918年、王ろじが1921年)。

この話を藤岡氏にすると、次のような答えが返ってきた。「それは構いません。どこにも証拠はありませんし、その件を争ったことはありません。どの店にもそれぞれのスタイルがあって、丼であれ他の形であれ、当時より前に同じようなものを食べていた人もいます。自分たちが最初だと言い張るつもりはありません」

ジャパンタイムズがカツカレーの起源を巡って河金と王ろじにそれぞれの見解を尋ねたところ、王ろじからは特にコメントはなかったが、河金のオーナーの河野貴和氏は藤岡氏と同様の考えを示した。

「私たちは『カツカレー』という名前は使っていません。そのような料理を出しているだけです」と河野氏は言う。「その名前を使い始めたのは銀座スイスさんです。新宿の王ろじさんは『とん丼』と言っています。私たちの店では『河金丼』です。しかし、肉の上にカレーをかけるか、カレーの上に肉を載せるかといった違いはあるにせよ、現存するレストランの中では私たちが最古です。ほかにもっと古い店もあるかもしれません」

銀座スイスのアルコーブに座り、世界中に広がったその料理を注文してみた。運ばれてきたのはレトロなスタイルのシンプルな白い楕円の皿で、素朴に盛られた白いライスを帯状にカレーが覆っていた。

深みのある茶色のカレーから、濃厚だが心地よい風味が立ち上る。ソース全体に溶け込んだ豚のミンチが食感と肉の風味を与え、リンゴと玉ねぎの甘みとのバランスが良い。ザクザクとしたロースカツにかぶりつき、カレーとカツを一緒にスプーンですくう。カレーの風味が、ボリュームのある脂っこい豚肉と溶け合う。

まるで祖母にハグされているように、懐かしくてほっとするような感覚だった。ボリュームたっぷりの贅沢な食事だが、添えられたせん切りキャベツに、野菜も食べなさいと言われているように感じる。この雰囲気に浸り、今も続く銀座スイスの歴史の一部になったことを幸せに思った。

ロダン

この料理の発祥の地がどこであれ、カツカレーが現れて以来、日本のカレーにあらゆる肉や野菜をトッピングすることが当たり前になった。今や東京中にカレー専門店や洋食チェーンが点在し、店ごとに少しずつ異なるオリジナルのカツカレーがある。

しかし、シンプルな茶色のカレーと白いライスという基本から外れたものはめったに見ない。変化を付けすぎると、もはや日本のカレーとは言えないからだ。だが、他とは違ったことをしている店を探すうちに、「ロダン」の一風変わったカレーのスタイルに出会った。

ロダンの店内に入ると、銀座スイスとはまったく異なる体験が待っている。八丁堀の歩道沿いの低い位置に大きな黄色のちょうちんがかかっている。4枚のガラスがはめ込まれたドアを開けて中に入ると、角にある小型ながらも強力なスピーカーからクラシック音楽が聞こえる。

ロダンの創業は2009年だが、何十年も前からあるようなたたずまいだ。心地よい雰囲気と温かみのある照明で、キッチンにはシェフが1人で立つ。カウンターには15個の大きな容器があり、スパイスの原形や粉末が入っている。その中に唐辛子、ターメリック、マスタードシード、カルダモンの容器があるのがわかった。ここは香りを何よりも大切にする店だ。

「高校生のときは毎週土日にカレーを作っていました。その時、いろいろなことを試しました」とオーナーの佐藤克也氏は言う。

現在、ロダンでは4種類のカレーを提供しているが、私がここに来たのはもちろん、定番のロースかつカレーをいただくためである。カレーにかかっているベージュのストライプはカシューナッツクリームだが、ほかの物と混ぜ合わせる前に、カレーとクリームだけをすくって食べてみた。カレーは濃厚で香り高く、かすかに醤油の風味がある。佐藤氏は、カレーはデミグラスベースだと教えてくれた。渋味も感じるが、何によるものかはわからない。おそらく玉ねぎかターメリックだろう。ライスと合わせると、なぜかカシューナッツの風味が一層強く感じられる。

サクサクとしたポークカツも、かみ応えがあり満足できる。カレーを何口か食べるうちにスパイスが効いてくるが、不快なほどではない。福神漬けが入った小さな容器を手に取る。すべて自家製の材料で作られた付け合わせだが、驚いたことにブルーベリーが入っている。さわやかな酸味があって深みのある濃厚なカレーに合う。

最後の数口を食べながら、この料理が日本では洋食に分類されているのに、世界では典型的な日本食として愛されているのは不思議なことだと考える。それこそがカツカレーのような料理の本質なのかもしれない。それは発祥を名乗る店でさえ、過去の功績より現在の繁栄を楽しみたいと思うような、万人を引きつける元気の出る料理である。