東京の豊かな銭湯文化に浸る

猛暑の中でもゆったりさっぱり

公衆浴場は1000年以上前から日本に存在するが、東京で銭湯が普及したのは江戸時代のことである。当時は、過密状態の江戸の町を火災から守るため、個人の住宅で風呂の湯を沸かすことは禁じられていた。

銭湯を象徴する建築様式の一つが、「宮造り」と呼ばれるスタイルだ。関東大震災後の復興に、宮大工たちも携わっていたことから、宮造りという神社やお寺を思わせる重厚な外観を持つ銭湯が、東京で多く建てられたという。宮造りの銭湯は都内で現在でも営業している。江戸東京たてもの園に移築・復元され、展示公開されている「子宝湯」は、この建築様式を今に伝える貴重な建造物だ。

銭湯は、古くから健康によいと大切にされてきた温泉と似たところがあるが、両者には明確な違いがある。正式に温泉と認められるのは、源泉の温度が25度以上、または指定されたミネラル成分を含んだお湯を使用している施設のみである。一方で、銭湯は風呂のお湯に水道水を使用してもよい。また、一般的に温泉リゾート施設は豊かな自然の中にあるのに対し、銭湯は、身近な町の中にあることが多い。

東京では、銭湯の利用者数は1960年代にピークを迎え、その後、減少しはじめた。浴室付きの戸建てや集合住宅が増えたためである。以来、銭湯の数も徐々に減り、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合(東京都浴場組合)副理事長の佐伯雅斗氏によれば、2024年12月時点で営業しているのは430軒ほどである。

今日、銭湯は、忙しい都会生活の中でリラックスするための場所として、新たな存在意義を認められている。佐伯氏によれば、東京の銭湯利用者数は、特に若い人の間で伸びているという。近年のサウナブームのおかげだそうだ。「サウナ施設は、料金が少々高めなことが多いのですが、最近になって皆さんが、銭湯ならもっと手頃な値段で同じような体験ができることに気づきはじめたのです」と佐伯氏は話す。実際、多くの銭湯にはサウナルームが備えられている。

銭湯は、人々が東京の蒸し暑い夏を乗り切る上でも役に立つ。温かいお湯に浸かることで、体が暑さに順応しやすくなることが、研究によって明らかになっている。とりわけ炭酸泉は、暑熱順化に効果があるとされている。佐伯氏によれば、東京都浴場組合は熱中症全般に対する人々の意識を高める取組を行っているという。

「特に重要なのは、しっかりと汗を洗い流し、きちんと体を乾かすことです」と佐伯氏は話す。冷水風呂を備えた銭湯もあり、暑い夏には魅力的に映るかもしれない。しかし、実は冷水風呂にはより発汗を促す作用があるため、夏場の銭湯の締めにはあまりふさわしくないかもしれないという。

東京の魅力的な銭湯

東京では、レトロなものからモダンなものまで多様な銭湯を楽しむことができる。風呂以外の設備を備えた銭湯もある。ここでは、いくつかの銭湯を紹介する。

1. 妙法湯

1920年代に創業した妙法湯は、西武池袋線の椎名町駅から徒歩2分と、東京への観光客にとってアクセスしやすい立地にある。改装を経て、2019年に「お湯にこだわる」というコンセプトを掲げて新たにオープンした。日本初の「軟水炭酸シルキー風呂」をはじめ、さまざまな風呂を楽しむことができる。

ウェブサイト: https://myohoyu.com/

2. はすぬま温泉

1944年創業のはすぬま温泉は、JR京浜東北線蒲田駅から徒歩10分、または東急池上線蓮沼駅から徒歩2分。羽田空港からのアクセスも便利だ。2017年に、大正時代風のレトロなデザインをベースにリニューアルした。すべての風呂に温泉を使用しているため、店名に「温泉」とついている。

ウェブサイト: https://www.hasunuma-onsen.com/

3. 中延温泉 松の湯

1948年創業の松の湯は、都営浅草線中延駅から徒歩2分、または東急大井町線中延駅から徒歩3分。富士山のペンキ絵などの伝統的な東京風の銭湯のデザインを特徴とし、高濃度炭酸泉や天然温泉の露天風呂を備えている。

ウェブサイト: https://matsunoyu.com/

4. 狛江湯

小田急線狛江駅から徒歩3分の場所にある狛江湯は1955に創業し、2023年に建築家の長坂常氏がリノベーションを手がけた。明るいレトロモダンな雰囲気と高濃度炭酸泉をはじめとする風呂が特徴だ。施設内に併設されたカフェバーSIDE STANDでは、クラフトビールや料理を楽しむことができる。

ウェブサイト: https://www.komaeyu.com/

5. 久松湯

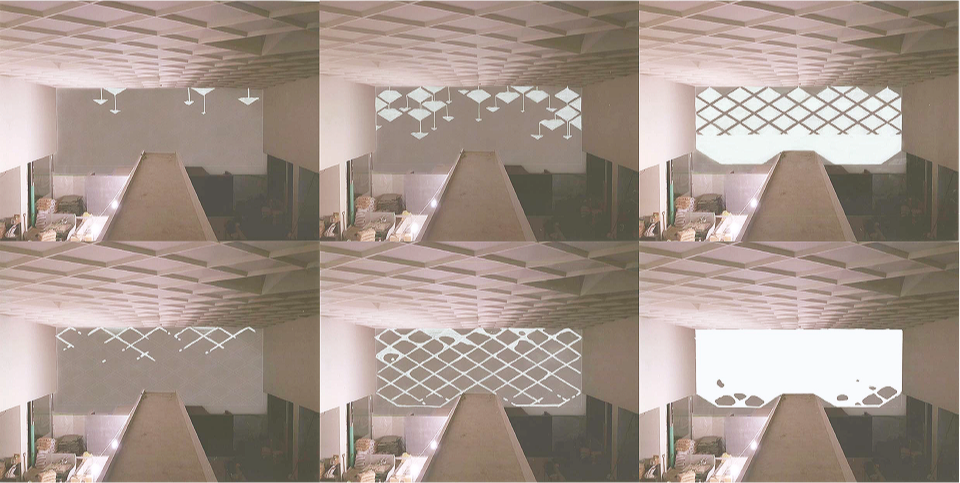

西武池袋線桜台駅から徒歩5分の久松湯は、1956年に開業した。エレガントな内装と外装は、「光と風、雑木林の中の銭湯」をテーマにデザインされており、風呂ではプロジェクションマッピングによる演出もある。天然温泉の露天風呂、炭酸泉のほか、季節の風呂が楽しめる。

ウェブサイト: https://www.hisamatsuyu.jp/

文化体験としての銭湯

公衆浴場の文化は、どこの国でもあるわけではないため、初めは銭湯に入るのをためらう観光客もいるかもしれない。一部の温泉リゾートでは、水着を着用しての入浴が認められていることもあるが、銭湯ではそうはいかないと思ったほうがよいと佐伯氏は言う。

「日本の銭湯、特に江戸時代から少しずつ進化してきた東京の銭湯には、皆で一緒に裸になって入浴する文化があります。誰にもじろじろ見られることはありません」と彼は力説し、銭湯を新たな文化体験と考えるよう海外からの観光客に働きかけている。

実は、人によっては温泉よりも銭湯の方が利用しやすいかもしれない。多くの温泉では刺青がある人の入浴を認めていないが、銭湯は概してもっと寛容だからだ。「銭湯には、昔から地域の人々を誰でも分け隔てなく受け入れるという文化があります」と佐伯氏は説明する。

海外からの観光客にも同じことが言える。「私たちは、海外からのお客様も地域の人たちと同じように歓迎します。特別扱いすることも、あえて警戒することもありません」

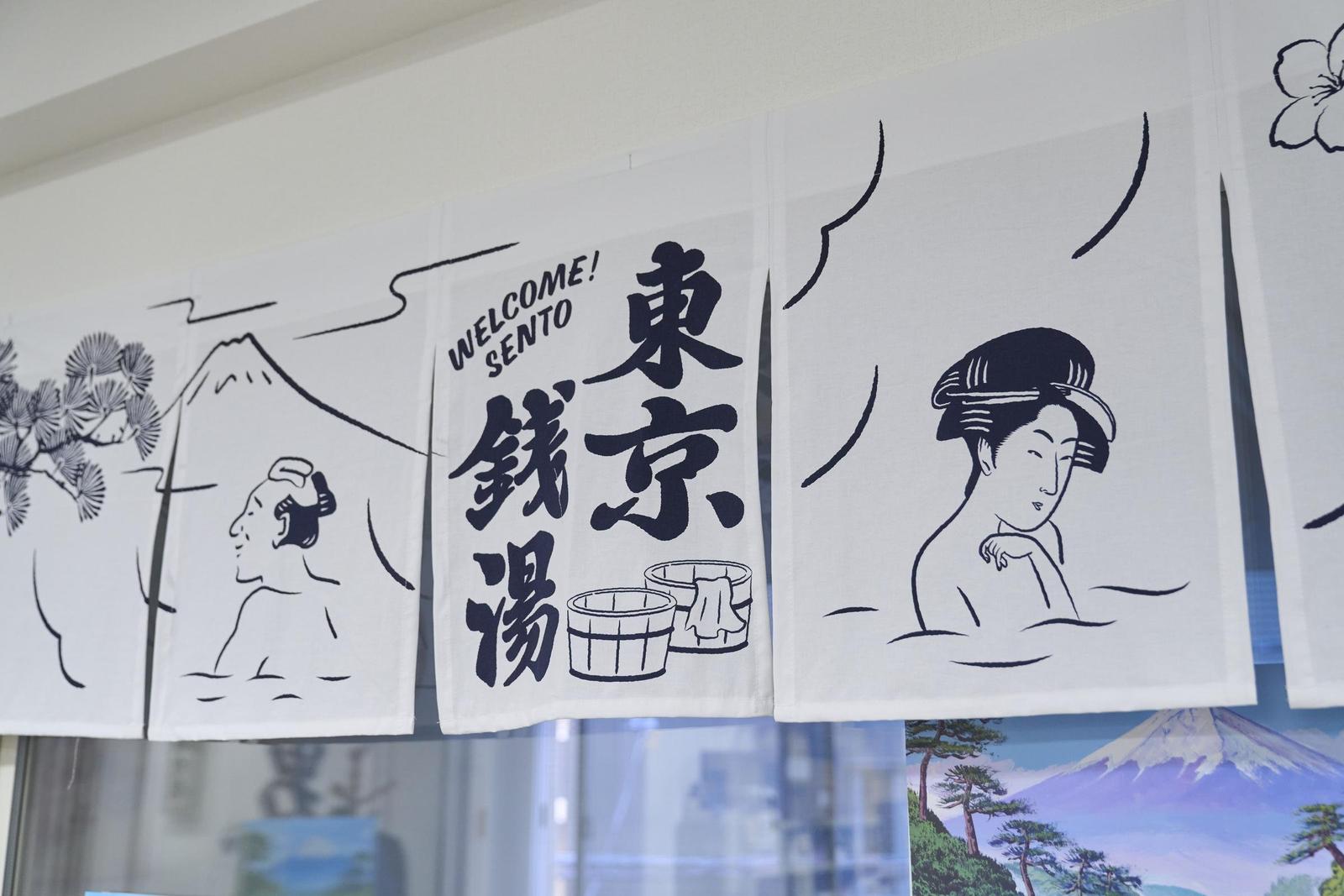

東京都浴場組合は海外からの観光客に銭湯を楽しんでもらうためのキャンペーンを実施している。クレジットカード決済や日本語以外の言語での対応が可能であるなど、外国人観光客の受け入れ態勢が整っている銭湯には「WELCOME! SENTO」と記された暖簾が配られ、2025年9月から2026年2月までの間、店先に掲げられる。また組合は、「Shoes off(靴を脱いでください)」と書かれたシールをはじめとする英語の案内表示を、加盟する施設に提供している。

今後も銭湯は、東京の各地に根差して、地元の人も観光客もリラックスしリフレッシュできる場としての役割を果たしていくだろう。佐伯氏は、東京の銭湯がこれからも独自の魅力を深め、いつも清潔で、誰もが利用できる場所であり続けることを願っている。

佐伯雅斗

写真/藤島亮

翻訳/喜多知子