学びも遊びも充実 学生や研究者を引きつける東京の魅力

世界各国で変化する環境

過去数十年にわたり、世界は小さくなると同時に、大きくもなっている。AIの発達とグローバル化により、さまざまな情報にアクセスし理解することが容易となった。これは素晴らしい機会と進歩につながるかもしれない一方で、リスクも伴う。スッパキットパイサーン氏は、そうしたリスクの軽減に取り組んでいる。

「AIは大きなトピックです。誰もが人工知能について議論し、人工知能を使って何ができるのかを知りたがっています。同時に、AIシステムのせいで仕事を失ったり、プライバシーやセキュリティが危険にさらされたりすることを心配する声もあります」

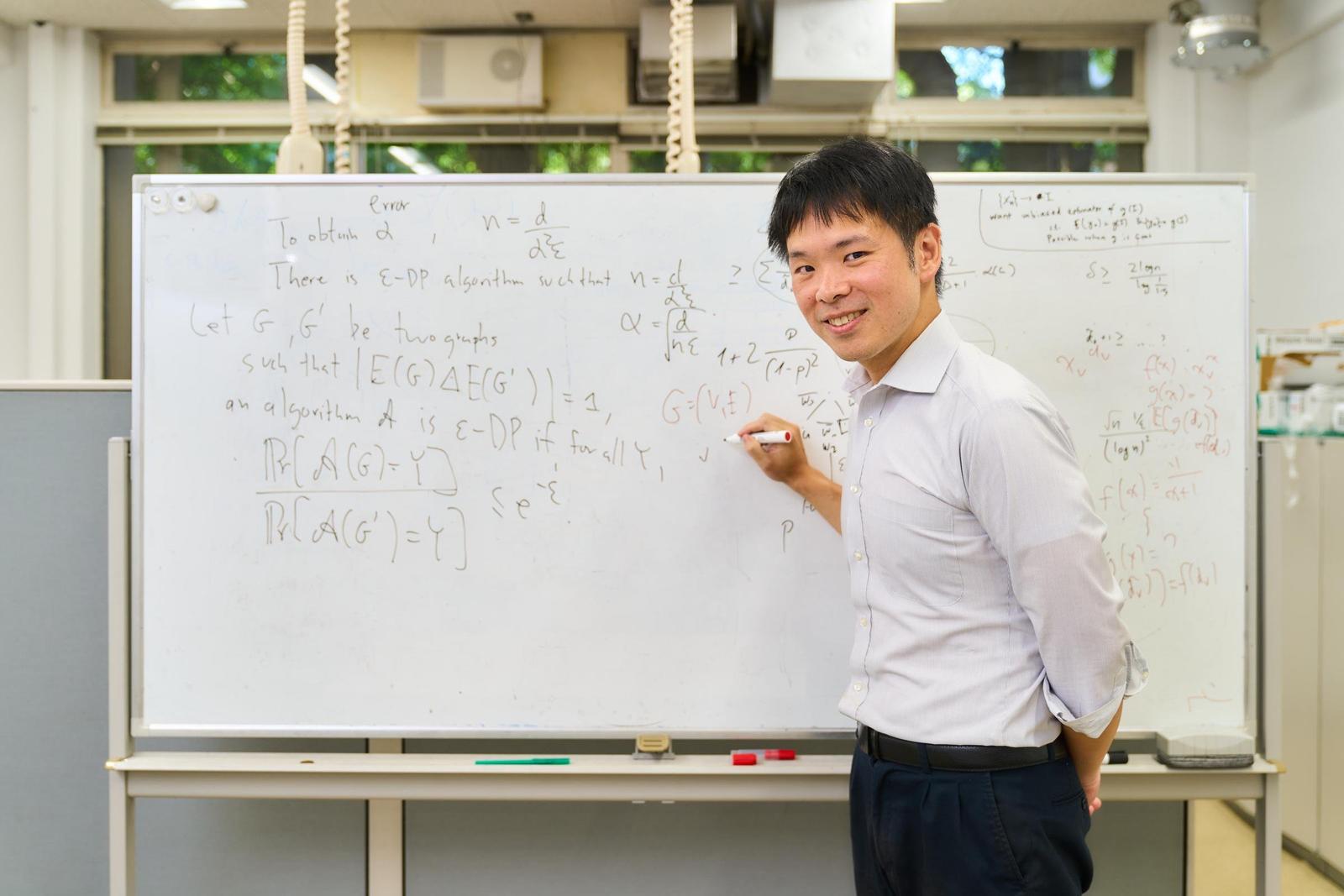

こうした懸念を払拭すべく、スッパキットパイサーン氏は20年近くにわたり、AI利用時のプライバシーとセキュリティ保護に向けた数学モデルの開発を進めてきた。「現在取り組んでいるのは、ユーザーの機密情報を保護する数学モデルを定義し、それに沿ったアルゴリズムをAIに組み込むことです」

東京でのAI研究には、メリットとデメリットの両方があるという。「東京では、AIとAIのプライバシーに関する素晴らしい研究が多く行われている一方で、注目度が低いという問題があります。東京は主なAI開発拠点から遠く離れているので、関係者へのリーチに苦労することがあります」。だが、東京が持つデメリットが、逆に研究者にとってはプラスとなることもある。「東京では非常にユニークな研究が行われており、海外の主要拠点ではできないような研究の成果を発表できる素晴らしい機会があります」

海外の研究者は、研究の商品化に向けた圧力を受けることも多いが、東京大学では余計なプレッシャーなしに「好きな基礎研究を自由に進められる」という。大手の企業や研究機関に近く、有意義な研究の機会が得られることも、東京でのAI研究のメリットの一つだ。

異国への移住もスムーズに

スッパキットパイサーン氏は2007年に東京へ移住する前、バンコクのチュラロンコン大学工学部で学んでいた。在学中には、さまざまな国際コンテストに出場するため、米国やニュージーランド、ドイツ、そして大阪と東京も訪れた。「素晴らしい機会でした。イベント参加のために多くの国へ行き、現地の人々と触れ合い、その文化や優しさ、考え方を学ぶことができました」。さまざまな国を訪れ、それぞれの特徴を吟味した上で、彼が留学先に選んだのは、東京だった。

決め手となったのは、東京が持つ豊富なリソース、世界的な地位、生活のしやすさ、そして日本と母国タイとの類似点だ。「東京なら、とても楽に移り住めると感じました。当時から、博士号を取得して研究者になりたいと決めていましたが、いずれも精神的にきつい目標です。そのため、移住に関する不安がないというのは、大きな判断材料になりました」

日本とタイには類似点はあるものの、話す言語は全く異なる。同氏は文部科学省の奨学生だったため、入学の半年前に来日して日本語を集中的に学ぶ機会を得られた。「週25時間ぐらい勉強しました。日本語上達の大変良い機会になりましたが、勉強は今も続けています」と笑うと、「今も完璧には話せません。週に2時間、勉強を続けています」と語った。

加えて、ボランティアの国際交流パートナーである武内克彦氏からのサポートも受けている。「東京大学には、留学生と日本企業で働くボランティアをマッチングするプログラムがあります。留学生と日本人が、互いから学ぶためのものです」。武内氏とのパートナー関係は17年以上になるという。「日本の文化、政治、考え方、仕事文化などを理解する手助けをしてくれた彼には、本当に感謝しています」

東京都もまた、外国からの移住者がスムーズに東京での生活に融け込めるようにするための支援として、生活上の悩みなどの相談に乗る英語対応生活支援アドバイザー窓口「International Residents Support Center TOKYO」を設置するなどの取組を行っている。

国際交流がもたらす相互メリット

20年近く東京大学に在籍してきたスッパキットパイサーン氏は、同大の留学生事情が大きく変化する様子を目の当たりにしてきた。「入学したとき、私は30人の研究室で唯一の留学生でした。でも現在の本校は、その時よりもはるかに国際的になっています」

同大は、留学生の増加に対応するための施策を進めてきた。留学生として、そして教員として長年にわたり同大に所属してきた同氏は、現在では大学院の国際交流担当も務めている。「できるだけ留学生のニーズに応えられるように努力しています。本研究科は次年度から、大学院のほぼ全コースを英語で行う予定です。18年前には不可能だったことです」

同時に、日本人学生の間では海外に対する関心も高まっているという。「自分の役割を通じ、日本人学生の留学プログラム探しの支援もしています。私がこのポジションに就いた10年前は、学生900人のうち交換留学を選んだのは1人だけでした。それが昨年には、大学院から32人の学生を交換留学に送り出すほどになりました」

過去に留学を選ぶ学生が少なかった背景には、語学力に関する不安があったという。だが、学内での国際化を強く推進してきたことで、その懸念は薄れている。「私は英語でのプレゼンテーションを学ぶクラスを教えており、学生のTOEFLスコアを毎年確認していますが、信じられないくらい上達しています。恥ずかしながら、私より英語が上手な学生もいますよ」とスッパキットパイサーン氏は語り笑った。

東京都も若者の英語教育に力を入れており、これまでに5,000人の学生の海外留学を支援したり、体験型英語学習施設"TOKYO GLOBAL GATEWAY"を展開したりしている。

公私ともに充実する街

英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ(QS)がまとめた世界の学生都市ランキング2026年度版で、東京は2位にランクイン。その理由として、留学生が現地の文化にどっぷりと浸かりながらさまざまな体験ができる街であり、インターンシップや就職の機会も多いと評された。「東京にはIT企業がたくさんあるので、私のようにコンピューターサイエンス専攻なら職探しは難しくありません。多くは国際企業なので、日本語を話す必要もありません」

スッパキットパイサーン氏は大学から、研究費の申請や、住居、ビザ、言語、人脈作りなどの面でサポートを受けてきた。一方で、何をするにも便利で楽な東京での暮らしからは、仕事以外の時間にリラックスする機会を享受している。

東京都では、同氏のような外国人材が働きやすい環境づくりを積極的に進めている。企業でのインターンシップ機会の提供に加え、起業を目指す人材に対しては、開業手続きの簡素化や英語対応を推進。さらに家族連れの外国人でも安心して暮らせるよう、英語による行政手続きの伴走サポートにも取り組んでいる。

「東京は、多くの研究者にとってとても魅力的な場所です。活気に満ちた大都市で、楽しいアクティビティが無数にあります」と同氏は語る。自身も、休日はサイクリングをしたり、街中で開催される謎解きゲームに参加したり、国際色豊かなレストランの数々を訪れて各国の料理を楽しんだりしているという。

東京はミシュラン星獲得レストランの数が世界トップレベルの都市であり、伝統的な和食から各国のエスニック料理まで、さまざまな美食を楽しめる。スッパキットパイサーン氏は「母国で食べるのとまったく変わらない、本格的なタイ料理もありますよ」と笑顔で語った。

スッパキットパイサーン・ウォラポン

写真/藤島亮

翻訳/遠藤宗生