東京のコーヒーシーンに燦然と輝くゲイシャコーヒー

墨田区にあるLEAVES COFFEE ROASTERSのミニマリスト的なテイスティングルームで、案内役の女性はパナマ産ゲイシャコーヒーのカップに顔を近づけ、深く息を吸い込んだ。

「熱い時は、ジャスミンのような芳香があります」。ラマスタス・エステートのエリダ・ファルダ のテイスティングをガイドしながら、彼女はそう言った。

最初に感じたのは、生姜の砂糖漬けや、ナツメグなど温かみのあるスパイスの香りだ。コーヒーが冷めてくると性質が変わる。ザボンを思わせる冴えた柑橘系の香りが現れ、上質な緑茶のような柔らかいうま味の後に、甘い蜂蜜のような余韻が広がる。

この気品ある複雑な味わいこそが、東京で盛り上がりを見せるスペシャルティコーヒー・シーンにおいてゲイシャが珠玉の存在となった理由である。

日本は世界第3位のコーヒー消費国、第5位のコーヒー輸入国で、洗練されたコーヒー体験が次第に日常的になっている。需要の拡大に伴い、スペシャルティコーヒーは市場の10%を占めるまでになった。この希少なコーヒーが手の届く贅沢になったのは、日比谷のGESHARY COFFEEのような店があるからだ。

世界初のゲイシャ種専門カフェ、GESHARYの原料開発部長の富樫和輝氏は、「この5年間でコーヒー愛飲者の知識は大幅に高まりました。2019年の開店当初は、芸者がコーヒーを入れると思っていたお客様もいらっしゃいました」と話す。

日本でゲイシャコーヒーが受け入れられる背景には、消費者の知識が広がったことがある。過去10年間で、「コーヒーの街」と呼ばれる隅田川東岸から高層ビルが建ち並ぶ新宿まで、東京全域にコーヒー専門店が急増した。GESHARYでは、中南米の生産者による10種の単一産地ゲイシャ種から数種類を入れ替えながら提供し、4つのフロアすべてでバリスタが「農園からカップまで」の詳細なコーヒーのストーリーを語る。

輸入と焙煎の両方を手がけるGESHARYは、中南米の一流の生産者と直接関係を深めている。コスタリカにはハシエンダ コペイという自社農園まで開いている。

コーヒーには、詳しいテイスティングメモと生産者や加工方法に関する情報が添えられる。3種類を味わうと、ゲイシャの中でも驚くほど違いがあることがわかる。ハシエンダ コペイ ウォッシュトCOE-W 4位には繊細なホワイトフラワーのアロマと上品なカシューの香りがあり、パナマ産はジャンソン ナチュラル ラテの濃厚な柑橘系の香りからデボラ スペシャル インターステラーの力強いレッドベリーやハイビスカスの香りまでさまざまだ。

コーヒーのルーツ

ゲイシャ、または1930年代にこの豆が発見されたエチオピアの地名からゲシャと呼ばれるこのコーヒーは、遠く旅をして日本人の心を捉えた。英国の植民地探検家がゲイシャの木をコスタリカに持ち込んだが、あまり知られることはなかった。ところが、2004年にベスト・オブ・パナマ品評会で成功したのに続き、パナマのハシエンダ ラ エスメラルダのゲイシャコーヒーは1キロ46.30ドルという当時の史上最高値で落札された。このコーヒーの極上のフローラルな香りと甘さは審査員に衝撃を与え、世界中にセンセーションを引き起こした。

富樫氏は「ゲイシャは数カ国で栽培されていますが、真っ先に思い浮かぶのはパナマです」と言い、チリキ高地の火山性の土壌と冷涼で霧深い気候が、この繊細な品種の栽培に理想的な条件を生んでいると説明する。この独特な土地柄のおかげで、ラマスタス・エステートのエリダ・ゲイシャ・ハニー・アグアカティージョは、2024年9月に1キロ13,518ドルのオークション新記録を打ち立てた。

受賞歴のあるバリスタで、渋谷区のæ(ash)の共同創業者である石谷貴之氏は、ゲイシャの洗練された特徴が特に日本の消費者を引きつけると話す。

「日本人は、微妙で複雑なフレーバーに深い理解を示します」と石谷氏は言う。「初めてゲイシャを飲む人は、よく『これは本当にコーヒーですか?』と尋ねます。特性がまったく異なり、むしろ上質な香水や白ワインに近いからです」

今年ラマスタス・エステートのエリダ農園を訪れたとき、同社の4代目コーヒー生産者で共同オーナーのウィルフォード・ラマスタス・ジュニア氏は、「日本は私たちにとって大変重要です。日本のバイヤーは、いち早くパナマに通い始め、プレミアムコーヒーも進んで買ってくれたため、市場価値が上がりました」と話した。

こうした関心の高まりから、パナマのチリキ高地に新たなビジョンが生まれた。パナマは長年、首都近郊のユネスコ世界遺産やカリブ海のビーチに観光客を迎えていたが、現在は生産者も観光当局も、コーヒー愛好家という別の種類の旅行客を招致しようとしている。

パナマで毎年開催されるラ・コセチャ・コーヒーフェスティバルの主催者、ホルヘ・チャニス氏は「パナマには運河以外にも多くの魅力があることを知ってほしい」と話す。

ラ・コセチャには、ラマスタス・エステート、ガリード、ドン・ベンジーなど、パナマでも特に名高い生産者と観光客をつなぐことで、この地域に育ち始めたコーヒー観光業界を推進する狙いがある。ボケテで開催された今年のフェスティバルで、主催者が「コーヒー儀式」と呼ぶイベントに参加した。この地域の地形を表す台の上に、特注の陶器に入ったスペシャルティコーヒーが並ぶ。グアテマラのディアカーのシェフとして名高いデボラ・ファドゥール氏が用意した、バナナクランブルを詰めて蜂蜜メレンゲを添えた甘辛いチレレジェーノなどの軽食とコーヒーを合わせると、意外なフレーバーの組み合わせが生まれた。

ラマスタス・エステートでは、ウィルフォード・ラマスタス氏が森に囲まれたコーヒー農園と加工所を案内し、この土地、収穫方法、加工技術がいかに最終製品のフレーバーに影響するかを説明してくれた。ツアーの最後はテイスティングルームで、12個の小さなボウルに入ったコーヒーが、カッピングと呼ばれるプロのコーヒーテイスティング用に用意されていた。セッションの始めにラマスタス氏が挽きたてのコーヒーに熱湯を注ぎ、表面にクラストが形成されるのを待った。私は言われたとおり2本のスプーンでクラストを壊してアロマを一気に広げ、次にコーヒーを強くすすって口の中全体に広げた。このテクニックによって、ジンジャーやオレンジの花からストロベリーやパッションフルーツまで、さまざまなフレーバーが現れた。

店舗では

ゲイシャを産地で味わうのに勝るものはないが、東京のコーヒー専門店はその魔法を再現しようと取り組んでいる。

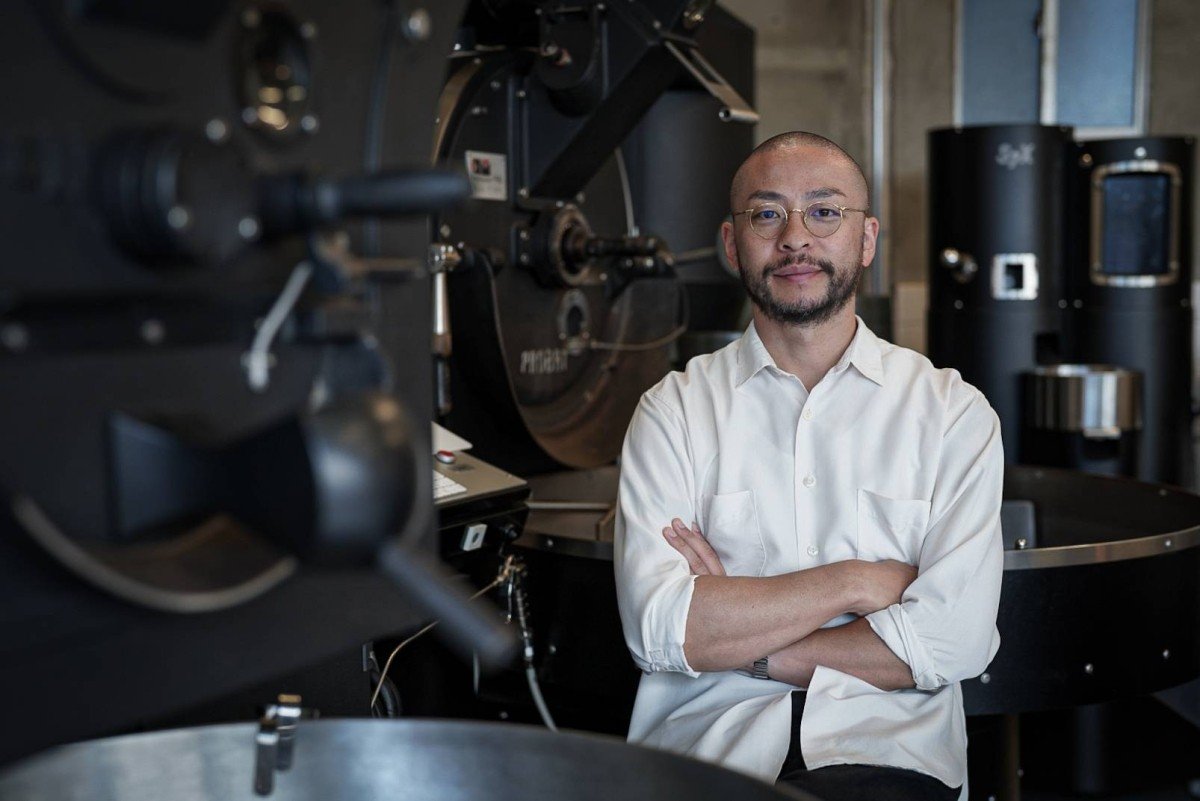

LEAVES COFFEE ROASTERSでは、ゲイシャの複雑な味わいを大切にするため、あらゆる手順に細心の注意を払っている。代表でヘッドロースター・バリスタの石井康雄氏は、1950年代に製造されたドイツ・プロバットのヴィンテージロースターで焙煎状況を見守っている。コーヒーの自然な甘みを際立たせることができるため、特別に選んだ機械だ。コーヒーを入れる前に悪い豆を丁寧に取り除き、正確に16グラムを量る。入れ方も計算されており、粉が固まりすぎないよう、ケトルをできるだけドリッパーに近づけている。

「重要なのはテクニックだけではありません」と石谷氏は言う。「この価格でコーヒーをお出しするなら、生産者のストーリーを共有し、1杯の裏に積み重ねられた技をお客様に理解していただく必要があります」

この教育的アプローチは、日本のコーヒー文化における意識の高まりを反映している。高い価格を設定すれば、生産者は品質に投資でき、未来の世代に向けて農園の持続可能性を維持することができる。

ゲイシャが日本のコーヒー愛好家を魅了し続ける中、生産者や焙煎士は新たな分野を開拓しようとしている。GESHARY COFFEEの富樫氏は、果物やワインの酵母で発酵させた実験的スタイルへの関心が高まっていると見ている。これらの表情豊かなコーヒーは、ラズベリーや南国のフルーツのような鮮烈なフレーバーを持つことが多い。

「ここ7年間は、品評会で多くのバリスタがスペシャルカテゴリーの発酵豆を使っており、消費者の間でもその人気が広がっています」と富樫氏は言う。

しかし、LEAVES COFFEE ROASTERSのブランドマネージャーの針生実歩氏は、違った見方をしている。

「フレーバーが濃厚なスタイルは、わかりやすいものの、極端になりすぎる場合があります。私は、クラシックなコーヒーの人気が復活しつつあると思っています。LEAVESでは、もっと土地の特徴に注目し、コーヒーの育った環境から生まれる自然なフレーバーを重視します」

一方で石井氏は、ゲイシャの未来、あるいはどのコーヒーの未来も、よりシンプルな形に帰結すると考えている。

「コーヒータイムの会話や人と人のつながり、いつでもそれが最も重要なものになるはずです」

翻訳/伊豆原弓