江戸の伝統文化をAIで共有

日本のためのAI

ビジネスや研究から個人利用に至るまで、AIは急速に幅広い分野へ組み込まれている。しかし、地域ごとの事情や文化に精通したAIはまだ限られている。日本では、東京のスタートアップ、Sakana AIがこの課題の解決に挑んでいる。

Sakana AIは2024年1月に始動。日本人と外国人の混成チームで、進化や集合知といった概念に基づき、小規模で柔軟性の高いAIモデルの開発というビジョンを掲げる。

Sakana AIのリサーチサイエンティスト、カラーヌワット・タリン氏は、「日本の文化や社会的文脈を的確に理解できるAIモデルを構築したいと思っています」と語る。海外で開発された多くのAIモデルは、主にインターネットから収集したデータで訓練されており、あらゆるウェブサイトのうち約50%は英語を使用している。そのため、便利ではあるものの日本に関する情報を調べるには最適ではない場合がある。

一方でカラーヌワット氏は、日本には古い時代の書物や芸術といった貴重な文化資源が眠っており、それらのデータを活用することで日本に根ざしたAIモデルを構築できるとみている。

伝統的な芸術や文学にもっと関心を

タイ出身で、東京で日本古典文学の博士号を取得したカラーヌワット氏は、若い頃から日本の伝統文化に親しんできた。しかし、難解という印象などから古典文学への関心が薄れている現状を懸念する。実際、伝統的な日本の手書き文字を読める人は多くない。

Sakana AIでは、古典文学や伝統文化をより親しみやすく興味を引くものにするためのAIツールの開発に取り組んでいる。

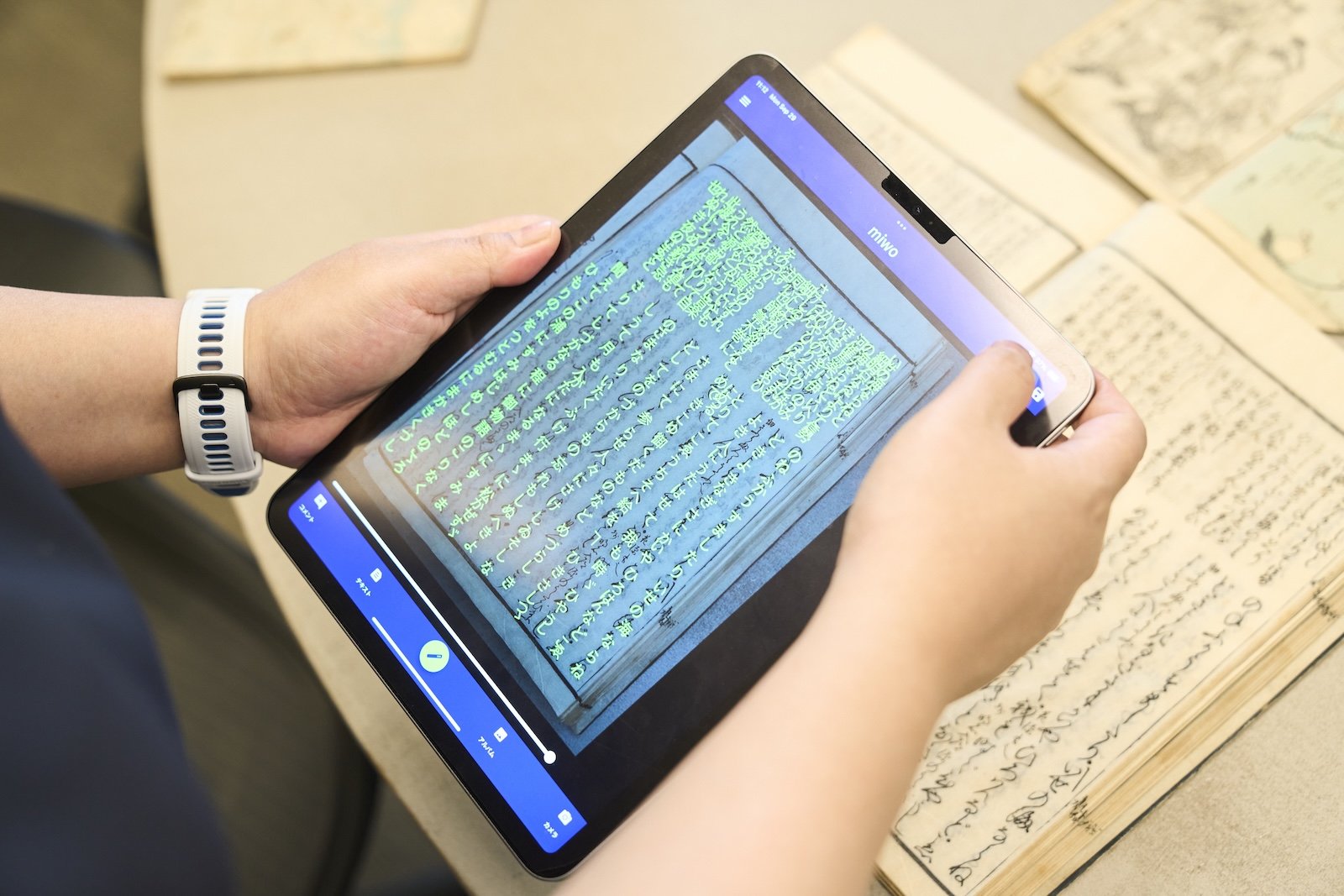

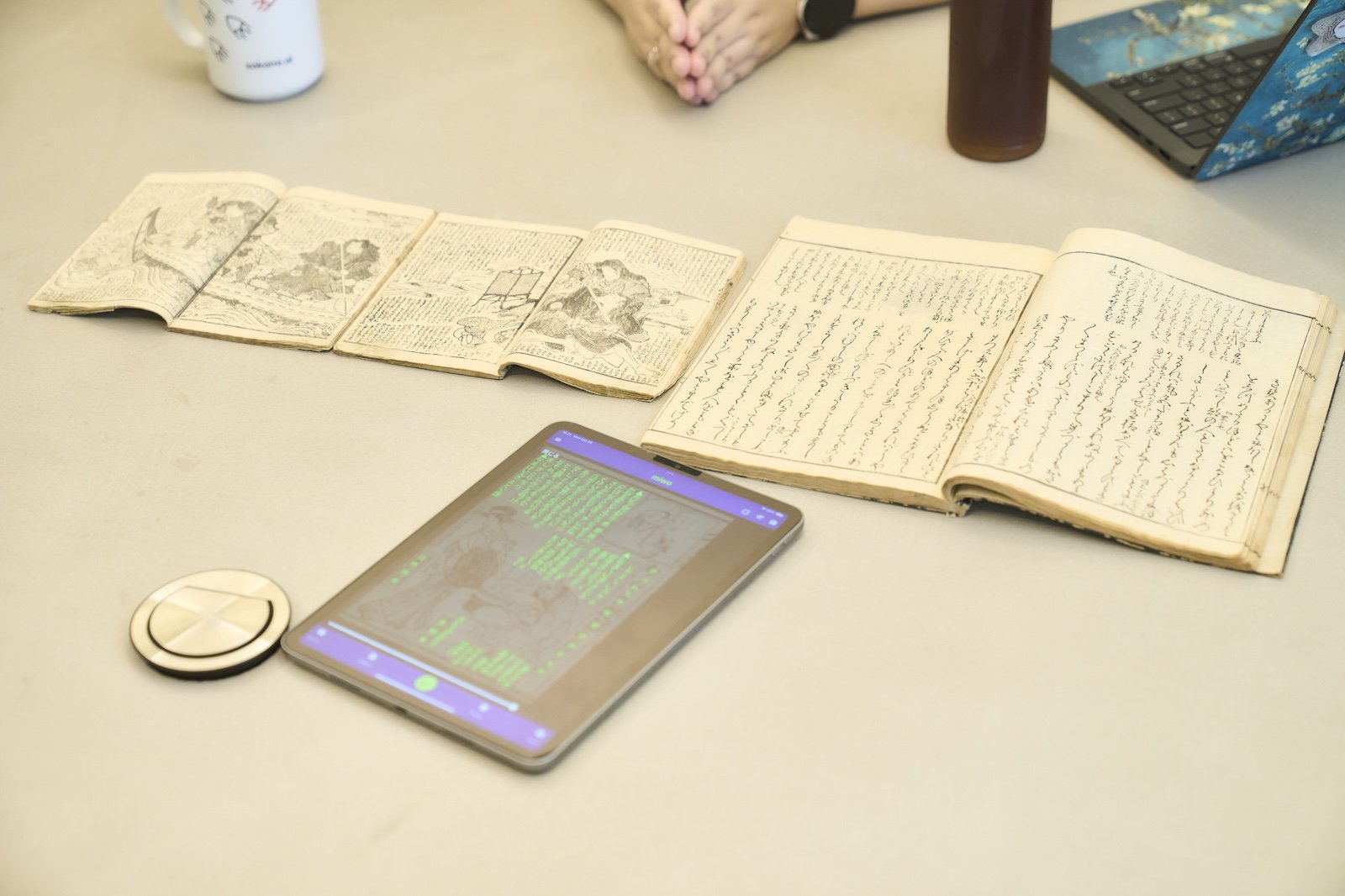

最初に開発したツールが「みを(miwo)」だ。くずし字という伝統的な手書き文字をスキャンし、現代日本語に変換する光学文字認識(OCR)モデルだ。彼女は今後も「みを」の機能拡張を進め、より幅広い文献を処理し、多言語翻訳や、文献内容に関する質問にも答えられるようにしたいと考えている。

「みを」のアプリはすでに20万回以上ダウンロードされ、研究者に大きな恩恵をもたらしている。カラーヌワット氏は「このAIが、これまで研究の対象になっていない知名度の低い文献も活用できるようにしたい。誰も読んだことのない書物が手に取られることを心から願っています」と語る。

カラーヌワット氏が開発したもう一つのAIに「からまる」という、江戸時代の言葉や世界観でコミュニケーションを行うチャットボットがある。江戸時代の文献2,500点で訓練されており、「古文書を使った訓練によって、AIモデルが当時の状況を理解できるようになることを示す」ことを目指す。

文献以外でも、カラーヌワット氏は立命館大学アート・リサーチセンターと協働し、浮世絵スタイルの精密な画像を生成する「Evo-Ukiyoe」というAIツールを開発した。姉妹ツールの「Evo-Nishikie」は、古文書の挿絵をカラー化できる。これらのモデルは、立命館大学所蔵の浮世絵約2万4,000点を用いて訓練されている。

東京で発見する江戸

東京に惹かれたAI開発者はカラーヌワット氏だけではない。Sakana AIの求人には海外の開発者からの応募も多く、「人生で一度は東京に住んでみたい」という声が寄せられるという。

彼女自身は、出自にかかわらず、より多くの人に日本の伝統文化へ関心を持ってほしいと願っている。

東京は、そのような関心を育む要素の宝庫である。例えば、神保町界隈には古書店や画廊が立ち並ぶことで知られており、浮世絵や古文書を取り扱う店も少なくない。老舗の商店も過去とのつながりを持っている。カラーヌワット氏は、江戸時代に出版された観光案内に掲載されている商店の中には、今も営業している店があることを知った。

「東京には、実際に江戸に触れられる場所がいくつもあります」と彼女は言う。書物そのものから当時の暮らしが垣間見えることもある。カラーヌワット氏は、『源氏物語』の江戸時代の版本から、前の持ち主が紙を食べる虫除けのために挟んだ干葉(ほしば)を見つけた。

カラーヌワット氏は、日本の人々が何百年にもわたり書物や美術品を大切に保存し、貴重な知識を現代に伝えてきたことを称賛する。そして、AIの力を借りれば、彼らの努力を無駄にすることはないと信じている。

カラーヌワット・タリン

写真/藤島亮

翻訳/伊豆原 弓