東京で始めた、持続可能な薪窯でのパンづくり

パンの個性を受け入れる、東京の多様性

「最初に開業準備を始めたのは、生まれ育った小田原でした。薪窯を使うなら薪が採れる山の近くがいいと考えたからです。だけど、準備を進めていた時に、近所のスーパーマーケットで、自分がつくろうとしているパンはこの地で受け入れられるのか、という疑念が生まれました」

パン屋塩見で販売しているパンは、食パンとカンパーニュの2種類。どちらも食事に合う、シンプルなパンだが、スーパーで人気のあるパンとは少し異なる。塩見氏が焼くカンパーニュは、全粒粉を使用することから内側の生地が茶色い。噛み応えがあり、小麦の風味と発酵種の爽やかな酸味を感じる個性的なパンだ。

「僕は、薪窯を使ってパンを焼くと決めていました。薪窯に合うのは、今、僕がつくっているようなゴツゴツとした大きなパン。そのパンはどこでなら受け入れてもらえるかと1年かけて考えて、東京しかないと思いました。人口が多く、多様な価値観が共存する街だからです」

そこからまた物件探しが始まり、たどり着いたのが、代々木だった。

「店づくりは、薪窯づくりから始まりました。床の土を掘り、レンガを何度もやり直しながら自分の手で組み上げて、完成まで半年くらいかかりました」

薪窯が生み出す仕事の楽しさ

薪窯の魅力を塩見氏は「仕事が楽しいこと」と話す。

「素材への火の入り方、熱の種類がまるで違います。うちのカンパーニュは、皮が厚くて香ばしい。薪窯でしかつくれないパンだと思います」

ただし、その仕事は簡単ではない。火は、気象条件や薪の状態によって表情を変える。塩見氏が使う国産小麦や発酵種も同様だ。日々、それらと対話しながら調整して、自分が納得のいくものをつくり続けている。

「開業して5年経ちますが、いまだにまだまだ発見があります。それが面白さにつながっています」

循環する薪と灰

薪の調達も大事な仕事のひとつ。塩見氏はあえて木の種類や大きさ、乾燥度合いを指定できる業者から仕入れるのではなく、事情があって伐採した木や倒木など処分に困る木を譲り受けている。業者が販売する薪の方が、火が安定し仕事の効率が上がるとしても、塩見氏は、不要になった木を再利用し資源を有効に循環させたいと考えている。

「ご近所の方から伐採した庭木をいただくこともあります。八王子から余分な薪を届けてくれる方とは物々交換で、薪を受け取ったら、僕はパンを渡しています」

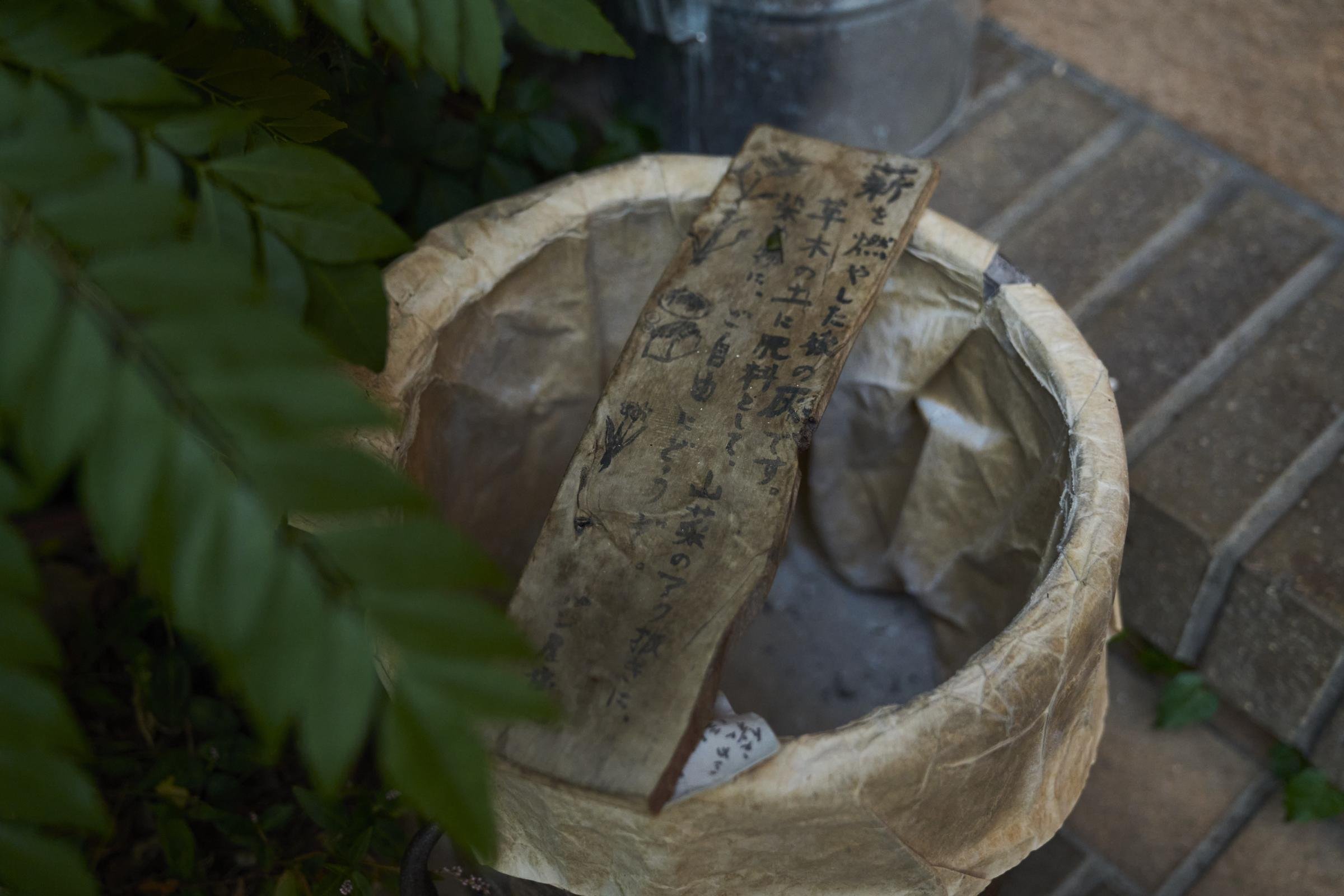

薪を燃やした後に出る灰は、店の前の容器に入れて、通りがかりの人が自由に持ち帰れるようにしている。

「灰にはカリウムやカルシウムなどが含まれているので、土にまくと土壌がよくなります。この前、うちの灰を持ち帰ったご近所の方が、『立派なミョウガが育ちました』と言ってお裾分けしてくれました。藍染めをする方にも喜ばれています」

薪窯の熱は地域の財産

さらにパン屋塩見では、熱そのものの有効利用にも取り組む。営業日に行う薪窯一般開放だ。あるフランス人シェフが、子どもの頃、近所のパン屋さんの薪窯を借りて、料理をつくっていたと聞いたことがきっかけだ。

「僕がパンを焼き終わるのは12時くらい。窯はそのあともずっと温かいんです。それを有効利用してもらおうと考えました。蓋のある耐熱性の鍋に肉や野菜を入れて、1.5〜2.5時間くらい置いておくと、中まで火が通るのですが、他の調理法とは火の通り方がまるで違います。じゃがいもなんて本当にホクホクになりますから。地域の子ども食堂の焼き芋づくりにも活用してもらっています」

地域と密接なつながりを持つ一方で、パンを目当てに訪れる外国人も多くなっている。

「最近は、パンを焼く技術に興味を持つ人たちも増えています。店内から薪窯を真剣な表情で見つめる外国人の方もいます」

近年は火を見る体験そのものが減っているが、パン屋塩見では、火を通じた交流が増えている。

「薪窯に興味を持ったから始めたことですが、そこから生まれるコミュニケーションがとても楽しい。これからは、より近い場所で、処分に困る木があれば引き取って、使いたいと思っています」

東京の街中で、自然との対話を続けながら近隣の人たちとの連携を深めていく塩見氏。そのパンづくりは、資源を循環させながら、これからの持続可能性と地域コミュニティのあり方を示している。

塩見聡史

写真/藤島亮