苦境にある世界を結束させたスポーツの力【寄稿】

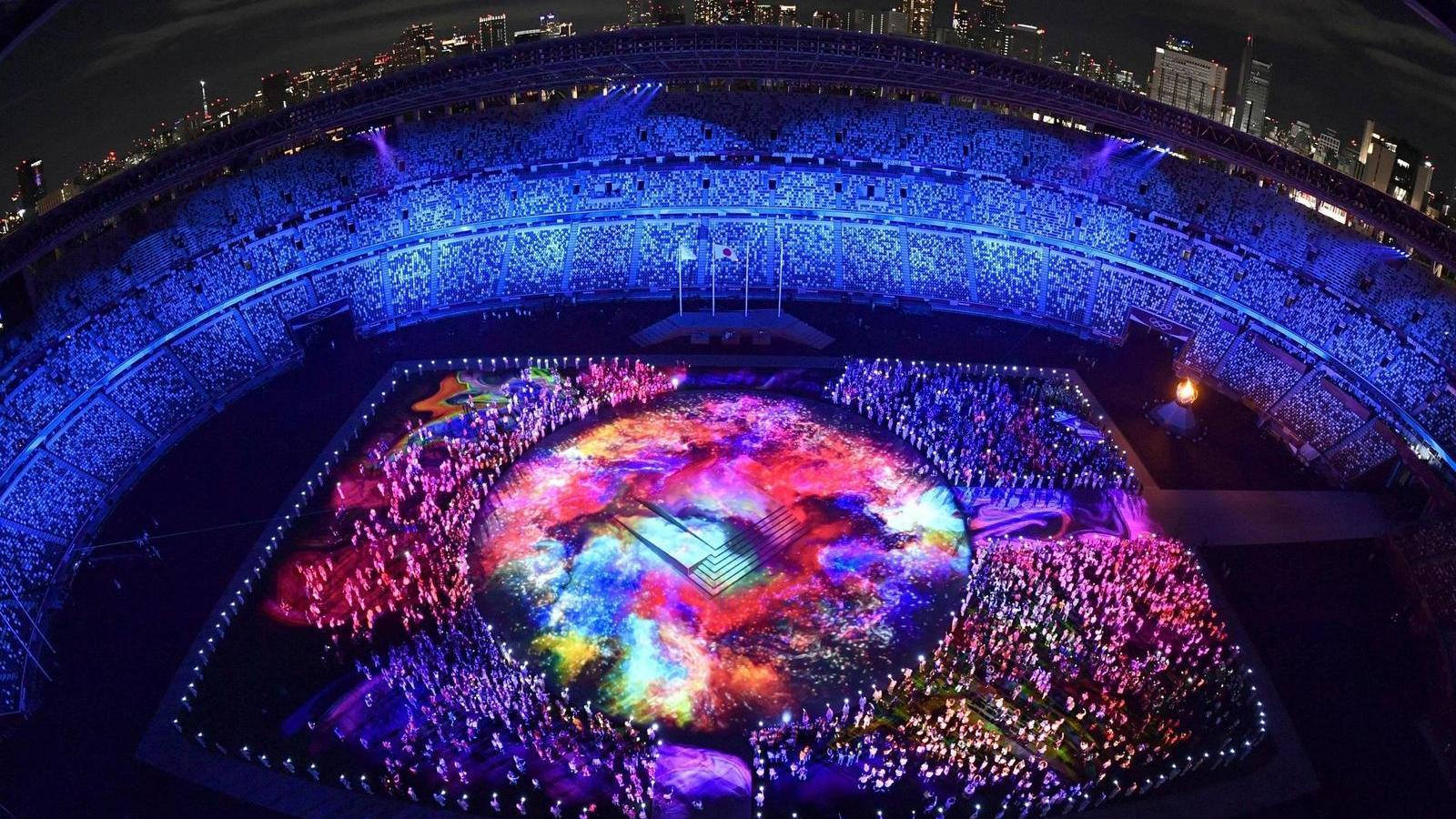

写真:共同通信社

人類はこれまでに新型コロナウイルスのパンデミックでさまざまな浮沈を経験したが、世界クラスの競技スポーツとプロスポーツは、私たちの心を高揚させ、日々の憂いを忘れさせ、そして、国内外を問わず多くの人々を団結させてくれた。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、万人が望んだ形での開催とはならなかったものの、世界の人々の間で紡がれる2020~21年夏の記憶は、どこまでも明るいものになるだろう。

重要なのは、「世界的なパンデミックの渦中で開催されたという事実のほかに、東京2020大会を後世の歴史家はどう評価するか」ということだ。今の段階で結論を出すのは時期尚早というものだろうが、個人的には、3つの大きなレガシーの存在が明らかになるだろうと考えている。

第一のレガシーは、日本国内において、性と人種の多様性が推進されたことだ。この点は長らく、主催者が大会の主たる文化的・社会的目標として掲げてきたが、このような目標が掲げられても、十分な関心を払い、本気で取り合う向きは決して多くない。しかし、7月23日の開会式で大坂なおみ選手が聖火リレーの最終走者として登場したことで、この目標は疑いようもなく、真剣に向き合うべきものとなった。

彼女は長い間、テニスの世界的スター選手として最終聖火ランナーの候補者と目されてきた。実際、私も拙書『日本の未来は女性が決める!』(日本経済新聞出版、2019年)のなかでこの可能性に言及している。それでも、直前までこの秘密は厳しく守られていたため、彼女の起用は想像を上回る注目を集めて強い印象を残すことになった。

歴史家はおそらく、1964年の東京五輪で行われた非常に象徴的な人選を指摘するだろう。原爆が投下された1945年8月6日に広島の近くで生まれて、「原爆の子」として知られることとなった、最終聖火ランナーの坂井義則氏だ。そして、2021年に開催された大会で、日本とハイチにルーツをもつ女性スターの起用には、非常に多くの人々が坂井氏と同等の象徴性を見いだすことになる。日本は国際社会に提示しようとしている自国像と、国内社会が発展していこうとする道筋について、ひとつのメッセージを発信したのだ。

このメッセージは、東京2020大会組織委員会の会長だった森喜朗元首相が、女性蔑視的な発言を行った不幸な出来事にも合致していた。彼の言葉は、ジェンダー平等や、ひいては性の多様性の目標達成に向けて日本が進まなければならない道程の長さを示していたが、その発言に向けられた国民、メディア、国会からの強い反発は、そうした進歩を支持する勢力の大きさを示していた。辞任を迫られた森氏の後任に、自身も五輪代表選手であった女性政治家の橋本聖子氏が選ばれたことは、いくらか暗い影を帯びていたこの出来事が、日本へ明るい光を投げかける契機となった。この希望の光は、大坂選手の選出でさらに輝きを増した。

第二のレガシーは舞台裏の成功によるものだ。東京2020大会では、サイバーセキュリティの侵害を完全に封じ込めることに成功した。大会が無観客で開催されたことで、セキュリティの維持が容易になったと唱える向きもあるだろう。最大の脆弱性のひとつであるチケットの発行管理システムが、やむを得ずかなり小規模なものとなったからだ。それでも敵対国や、妨害を旨とするハッカーたち、組織的な犯罪集団などが起こすサイバー攻撃は、年を追うごとに勢いを増していることを忘れてはならない。したがって、オリンピック・パラリンピックのような巨大イベントが直面する危機もまた、大幅に激化しているのだ。

拡大するサイバーセキュリティ問題を追跡しようとする後世の歴史家が、東京2020大会を重要な節目に位置づけたとしても不思議はない。サイバー空間における脅威との戦いと、巨大大会の安全を守る国際協力の出現という双方の観点からしても、今大会には大きな意義があった。東京は2012年ロンドン大会と2016年リオ大会から得られた教訓を生かした。将来の開催国は、東京が得た独自の知見から恩恵を授かることになる。

第三のレガシーは、東京2020大会の主催者や支持者が、その実現をまったく予想しなかったはずのものだ。ほとんどの場合、このような大会の主催者が思い浮かべるのは、大会を円滑に運営して数十万もの訪日客を迎え入れたことによる評判というレガシーと、大会のために新設されたスポーツ施設や交通機関という形で残されるインフラのレガシーだ。このインフラのレガシーはたしかに重要だろう。それでも、後世の歴史家が指摘するであろうもっと大きな、本当の意味でのレガシーがある。それは日本が、苦境に置かれながらも、ここまで異論が噴出した複雑なイベントを成功裏に開催した能力を、大会を通して証明してみせたことだ。

国内では新型コロナウイルスの感染の波が広がっていたにもかかわらず、大会を強行するという決断に至ったことについて、日本の世論から厳しい批判が寄せられていたという事実は、海外の人々にも広く知れ渡っていただろう。多くの海外メディアは、開会式の当日にも国立競技場の外で抗議活動が行われていたことに言及している。内政事情を鑑みれば、大会そのものを中止するという選択肢は非常に魅力的だったはずだ。

日本政府と東京都がそうした誘惑にあらがい、大きな圧力の渦中にありながらも、大会を断行して大きな賞賛へ結びつけたことは、決断力と堅固な意志によって成し遂げられたすばらしい偉業として、後世の歴史家から称えられるだろう。

性の多様性の推進、サイバーセキュリティの意義深い成功、医療的・政治的逆境下における偉業。これら3つのレガシーは、東京2020大会を特徴づける記憶として、人々の心に残るはずだ。もちろん、スポーツの名場面も忘れてはならないが、それは人によって好みがあり、選ばれるシーンも変わるはずだ。そうした事柄は歴史家の範疇ではない。彼らが著す記録は、東京と日本の双方にとって、どこまでも明るいものになるだろうと私は思っている。