伝統を受け継ぐ紋章上繪師

紋の新しい美を開花させた、分廻しと熟練の技

身体で覚えた道具の感覚が、デジタルでも活きている。

耀次さんは当時をこう振り返る。「シルクスクリーン印刷が主流で、ミシンで刺繍の紋を縫うのが僕の仕事でした。幼い頃から父の仕事を見て育ち紋の魅力を感じていたので、なんとか手描きの技術を違うかたちに活かせないかと試行錯誤していました」

ある時、耀次さんが使っていたコンピューターに目を付けた承龍さん、筆をマウスに持ち替えて紋を描くことに挑み始めた。「紋は円を組み合わせて描きますが、息子に正円を簡単に描けるツールを教わると、身体に染み込んでいた分廻しの感覚で描けることに気付いた。以来、水を得た魚のようにパソコンに向かうのが楽しくなりました」

職人の手の記憶は、ときにデジタルをも凌ぐのだ。「描いた図像の全体像を見たら曼荼羅に見えたので「MON -MANDALA」と命名して2011年に作品化しました」。商業施設、コレド室町の大暖簾の紋制作や、NHK Eテレ「デザインあ」の紋の制作・出演をしたのがきっかけとなり、店舗などのロゴデザインや大きな作品の制作依頼も舞い込むようになる。

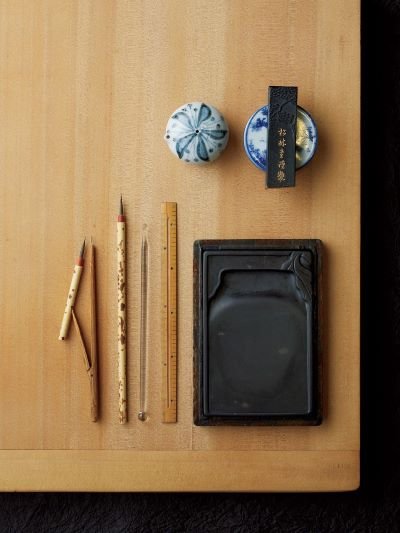

「紋章上繪が仕事として成り立たないのであれば、いま必要なのは僕らの技術を広げること。この先の時代に活用できるような道筋をつくりたい」と承龍さん。デジタルによる表現が増えるほど、温かさや質感、鬼気迫るものは手のほうが勝るのだという。使いこな せる人も少なくなった分廻しは、現在、波戸場家には 10本を残すのみ。道具をつくる職人もいないため、自ら製作することも考えている。

「我々の原点は手描きの紋。だからこそ分廻しという道具にこだわりたい。以前、父と同じ松の紋を描いたんですが、明らかに線の質が違う。一本筋の通った線が描けていないんです。昔、書道の先生に、生きた線が引けなければかたちをまねても意味がないと言われたのを思い出しました」

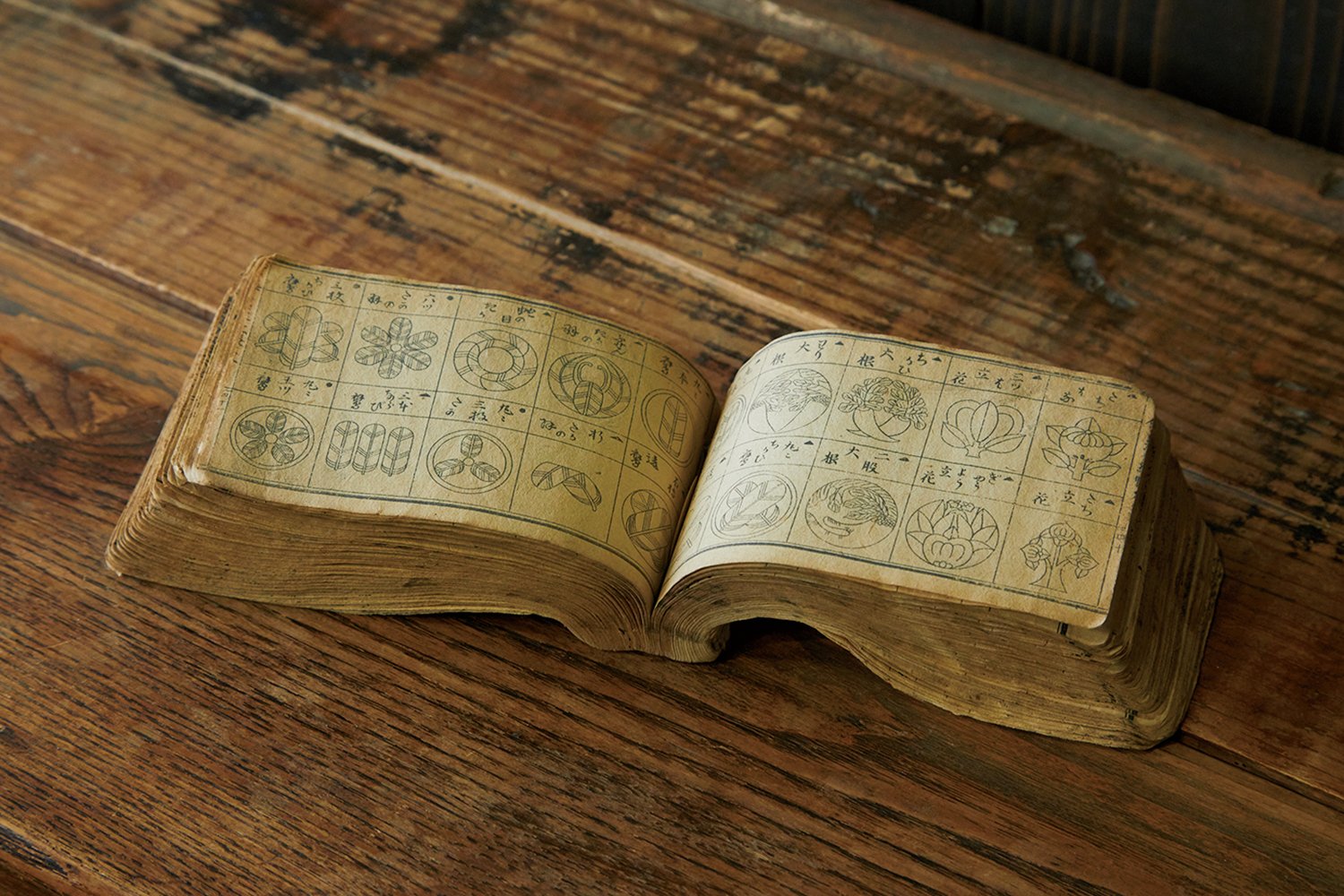

日本には紋が5万あるともいわれ、波戸場家に残る古い紋帳には、江戸の粋を伝える個性豊かな紋が並ぶ。日本人は生活の中に紋という意匠を取り入れて楽しんできた。故きを温(たず)ね新しきを知る、波戸場親子はその両輪をフル回転させて走り続ける。

波戸場承龍(はとば・しょうりゅう)

1956年、東京都生まれ。紋章上繪師の技術を継承する中で、50歳を過ぎて家紋のアート作品を制作し始める。デジタルで家紋を表現したMON-MANDALAを考案。江戸の技とデジタルワーク両方の技術を兼ね備えた職人として活動を続ける。波戸場耀次(はとば・ようじ)

1983年、東京都生まれ。2010年デザインの面白さに目覚め、家紋とデジタルを掛け合わせた独自の技術 を開発。書道で培った感覚を礎に、父の下で紋章上繪の修業を積みながらさまざまなビジネスモデルを構 築、家紋の魅力を国内外に発信する。撮影/大河内 禎

※本記事は「Pen」(2020年8月1日号)の提供記事です。