誰一人取り残さないサイエンスミュージアムは、未来を一緒につくる場になる

【寄稿】「見る」「聞く」などの手段で展示を伝えることが多いミュージアム。お台場の日本科学未来館では、視覚や聴覚などの障がいがあっても科学や技術の力を自然に体験できるよう、アクセシビリティの向上を推進している。

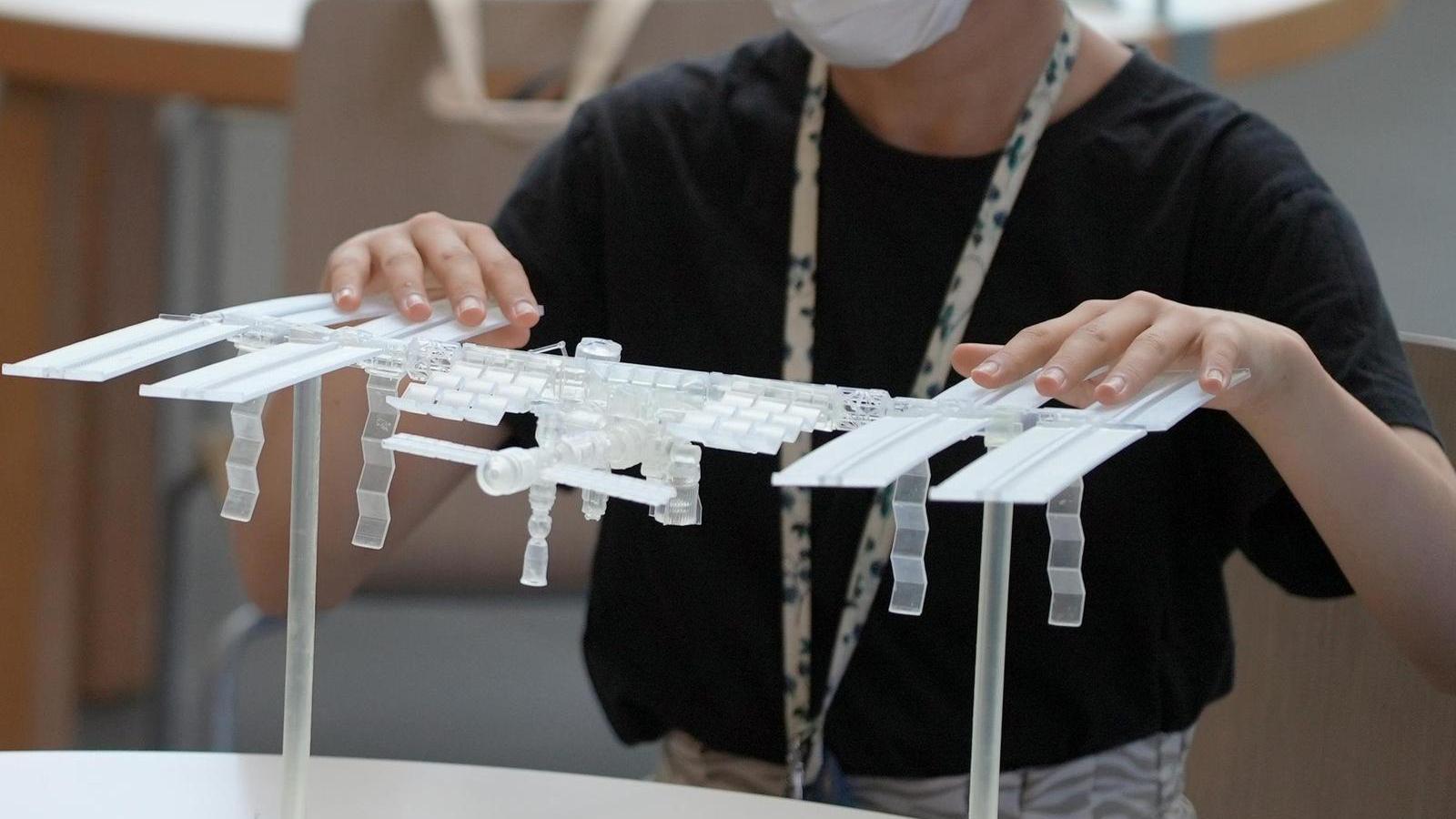

国際宇宙ステーション(ISS)の模型。参加者は触れて形や仕組みを確かめることができる。

自らも視覚に障がいのある、浅川館長が掲げたビジョン

「科学館」というと何を思い浮かべるだろうか? 日本科学未来館(以下、未来館)であれば、直径6メートルの大きな地球ディスプレイ「ジオ・コスモス」や、国際宇宙ステーション(ISS)の宇宙居住棟の展示、全天周映像が楽しめる「ドームシアター」などを思い出される方が多いかもしれない。しかし、視覚に障がいのある方々はこうした展示を見ることができない。これまでたくさんの視覚障がい者に話を伺う機会があったが、科学館を含む博物館に興味はあるがめったに行かない、という方がほとんどだった。

未来館では2021年4月、2030年に向けた新たなビジョン「あなたとともに『未来』をつくるプラットフォーム」を発表した。未来館で新しい科学や技術を体験してもらうことで、来館者一人ひとりが自分事としてかなえたい未来を思い描き、 つくっていく、 そのための場、「プラットフォーム」を目指す、というものだ。

このビジョンの背景には、自らも視覚に障がいのある未来館館長、浅川智恵子の思いがある。浅川が視力を失ったのは中学生の時。当時、視覚障がい者の教育や就労環境は整っておらず、将来就ける職種も非常に限られていた。その後、パーソナルコンピューターやインターネット、スマートフォンなどの出現とアクセシビリティ技術の研究開発により、視覚障がい者が利用可能な情報やサービスが爆発的に拡大し、教育・就労環境も改善してきた。浅川自身も研究者として、世界初の実用的なウェブ音声読み上げソフトウエアの開発などを通してこの進歩に貢献している。未来館の新しいビジョンには、浅川が経験してきた人の人生を変えることができる「科学や技術の力」を共有したい、という思いが込められているのだ。

最近「ダイバーシティ(多様性)」や「インクルージョン(包摂性)」という言葉を耳にする機会が増えた。私はこれまでの経験を通して、あらゆる人が、教育や就労をはじめとした活動に自立して「自然に」参加できる、周りの人々も「自然に」受け入れている、そのような状態が未来のダイバーシティ・インクルージョンのあり方なのではないかと感じている。

そこで、未来館では障がいの有無にかかわらず科学や技術の力を自然に体験していただけるよう、アクセシビリティの向上に取り組んでいる。

模型を触って、複雑な宇宙ステーションを理解する

具体的な活動をいくつかご紹介したい。まずは、3Dプリンターを活用した「触って組み立てられる模型」の製作だ。冒頭でも触れた通り、視覚障がいのある方にはパネルや実物を単に見ていただく展示手法は通用しない。そこで、常設展示で紹介している国際宇宙ステーション(ISS)について組み立て式の模型を用意し、太陽電池アレイ、居住や実験に用いられるモジュール、構造維持や運用のためのモジュールなど、その複雑な形や構造を、触って理解できるように工夫している。ロケットや宇宙飛行士が乗るカプセルの模型もそろえ、これらを組み立てることで、ロケットの打ち上げから有人カプセルがISSにドッキングするまでの仕組みも理解できる。まだ試行段階だが、「触って初めてイメージがつかめた」という声をもらっている。

また、聴覚障がい者向けの展示ツアーも試行している。未来館には、科学や技術に関して来館者と対話をする「科学コミュニケーター」がいるが、このツアーは彼らが音声をリアルタイムに文字情報として表示する透明ディスプレイを携えて、参加者と一緒に展示をめぐるものだ。聴覚障がい者には文字を読むことが苦手な方もいるため、手話通訳の方にも同行していただき、来館者の特性に合わせた工夫もしている。今はまだ試行段階だが、今後、定期的に実施したいと考えている。

AIスーツケースを見た子どもたちの関心の高さ

さらに、視覚障がい者が自立して館内を移動し、展示を体験するために「AIスーツケース」の実証実験も進めている。AIスーツケースは、企業コンソーシアムが開発中の視覚障がい者のためのナビゲーションロボットで、あらかじめ設定したエリアであれば利用者が指定する場所へ自動で動き、誘導してくれる。機内持ち込みが可能なサイズの小ぶりなスーツケースを用いているが、自動運転車と同等のセンサーが付いていて、障害物やほかの来館者を避けて安全に移動できる。未来館では、利用者の展示体験をより充実させるために、移動しながら展示解説を読み上げるという機能も試行している。

こうした取り組みは、直接的には障がい者のためであるが、未来館で行う目的はそれだけではない。近い将来、AIスーツケースのように人を助けるロボットが普及し、街中で見かけるようになるだろう。その時に向けて、人と新しい技術が共存する様子をいち早く未来館で目にしたり、体験したりすることで、たとえば街はどのように変わる必要があるのか、周りの人々はどんなことを意識しなければいけないかなど、未来の可能性と課題を、「自分事」として想像することができるのではないだろうか。実際にAIスーツケースを見た子どもたちから「AIスーツケースを一緒につくりたい」という声もいただいた。未来館をアクセシブルにする取り組みを通して、ここを訪れるすべての方がこうした「未来の風景」を体感し、想像を膨らませ、一緒に未来をつくる場にしていきたいと思う。

誰もが自然に活動に参加し、科学や技術の力を体験できる。そんなプラットフォーム(場)を目指して、今後も新たな取り組みを推進していきたい。

●視覚障がい者の生活を支える技術研究「未来館アクセシビリティラボ」の紹介動画