「ボニンアイランダー(小笠原人)」の思いを写真で伝える

約100年前の小笠原の人々の写真に驚かされた

東京都島しょ部に属し、都心から南へ、およそ1000キロメートル離れた太平洋沖に位置する大小三十余の島々から成る小笠原諸島。その中で硫黄島に次いで2番目に大きい父島は、広さ23.45平方キロメートル、人口は2,119人(2021年4月1日現在)。かつて無人島であり、日本人が「無人の島」と呼んでいたことから、欧米で「無人」―「Bunin」―「Bonin」と伝わり、「Bonin Islands(ボニン諸島)」と呼ばれるようになったという。

写真家の長沢慎一郎氏がこの島に十数年にもわたり足を運ぶようになったのは、2007年に雑誌で見た、約100年前の父島の写真がきっかけだったという。驚かされたのは、そこに写っていた、日本の着物を着た、外国のルーツがうかがえる彫りの深い顔立ちの子どもたち。「こんな日本があったのか」と心を揺さぶられ、小笠原についてもっと知りたいと思うようになった。

「その年に父島に行き、欧米系・ポリネシア系の祖先をもつ人々の歴史について知りたいということや、その方々の写真を撮りたいと現地で伝えましたが、即座に拒絶されました。後から知ったのですが、過去に人格をもった人間としてではなく、研究の標本のように扱われ、撮影されるといったことがあり、写真を撮られることに強い嫌悪感があったのです」

幸いにも、長沢氏はほどなく協力してくれる人物と出会い、何人かは写真撮影にも快く応じてくれたため、ポートレートや風景を撮りながら島民との信頼関係を築くことができた。一枚、また一枚と撮り溜めた写真を見せることで、初めは撮影を拒否していた人々からも徐々に理解を得られるようになったという。

時代に翻弄された父島の島民たち

小笠原諸島父島の歴史は複雑だ。無人だった島に人が初めて移り住んだのは、1830年。5人の欧米系人とサンドイッチ諸島(ハワイ)から二十数人のカナカ人(ハワイに住むポリネシア系先住民)が入植したという。1876年に日本による領有が確定し入植が始まると、先に移住していた人々はポリネシア系の人々も含めて欧米系先住民と呼ばれるようになる。

外国から来た島民は1882年に日本へ帰化。第2次世界大戦時には全島民が本土に強制疎開させられたが、欧米系先住民は本土で敵国の人物と見なされひどい差別に苦しんだ。終戦後、父島はアメリカの統治下に置かれ、欧米系先住民とその配偶者に限り帰島が許される。1968年に小笠原諸島が日本へ返還されるまで、島民はアメリカ文化の中で生活した。

小笠原の写真をまとめ、2021年に長沢氏が上梓した写真集『The Bonin Islanders(ザ・ボニンアイランダーズ)』のページをめくると、まず目に飛び込んでくるのは、「俺たちはアメリカ人でも日本人でもない小笠原人(ボニンアイランダー)だ!」という強烈なメッセージ。長沢氏が小笠原で最初に撮影を拒絶された人物である南スタンリー氏が発した言葉だ。自分たちのルーツに向き合い、誇りをもつ人々の強い意思が、この一言に集約されている。

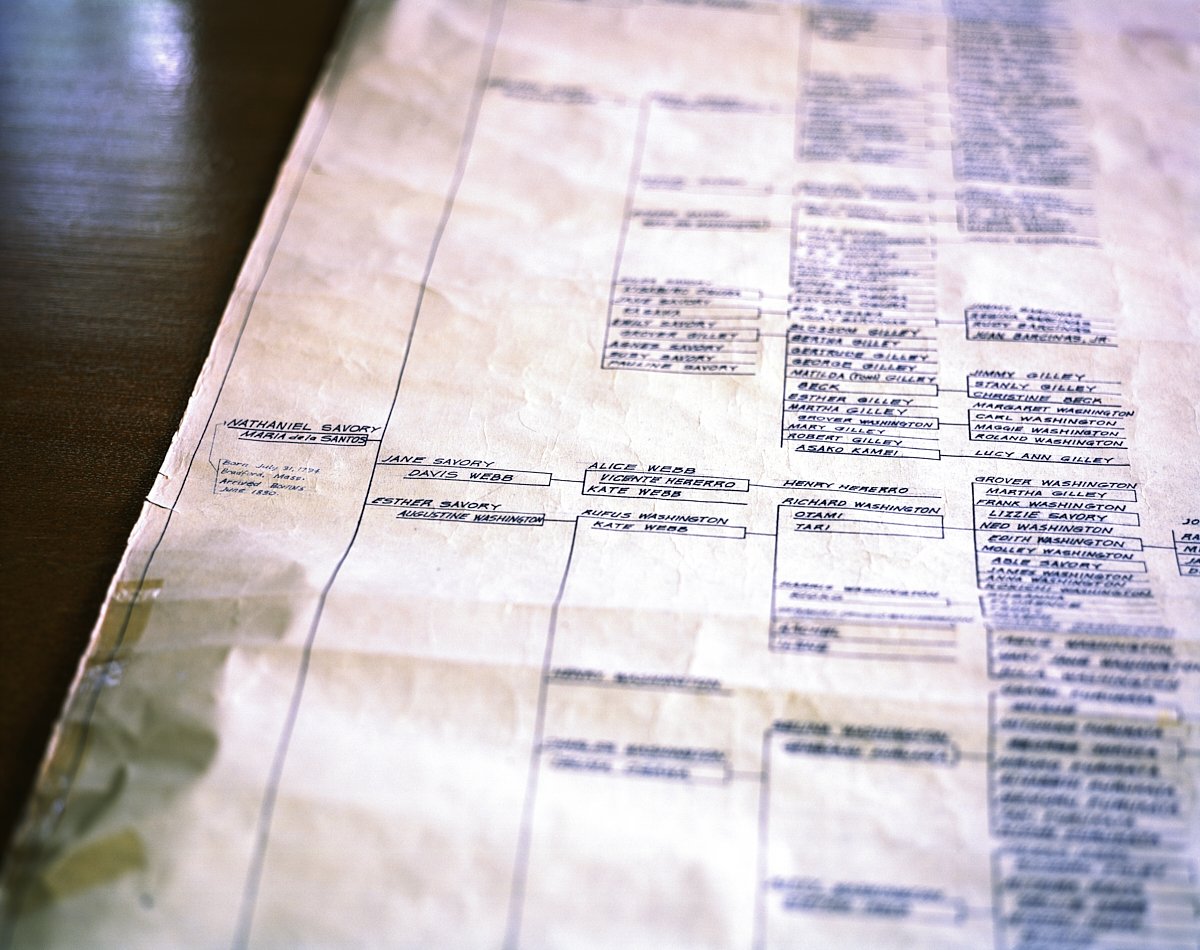

「撮影を始めた最初の頃は、島民の方々から『ボニンアイランダー』『小笠原人』という言葉を聞くことはあまりありませんでした。しかし撮影を続けるうちに、その意識を感じるようになりました。撮った写真を見せると、だんだんと自分たちのことを『ボニンアイランダー』『小笠原人』だとはっきり口にされるようになってきたんです。またしばらくして、『Bonin Islander』と記されたアメリカ海軍が作成した出生証明書も見せてもらいました。これはアイデンティティを示すキーワードだと気付き、写真集のタイトルにしました」

写真によって歴史を可視化する

小笠原の見えにくい歴史を写真によって可視化することで多くの人に知ってほしいと話す長沢氏。現在の島民は約2100人で、そのうち「ボニンアイランダーは200人もいないと思う」と続ける。

「人々の歴史が残されないということは、そのアイデンティティも奪ってしまうことになりかねない。僕が撮り続けてきた小笠原の写真は、教科書に載っていない歴史です。これらの写真をきっかけに小笠原の歴史や新しい見方に気付いていただけたら嬉しいですね」

美しい海や自然のイメージが先行し、これまで十分に語られてこなかった「ボニンアイランダー(小笠原人)」の存在。長沢氏の写真は広くその存在を伝え、アイデンティティに光を当てている。

長沢慎一郎(ながさわ・しんいちろう)

写真(長沢慎一郎氏ポートレート)/殿村誠士