水素で輝く炎は、東京が未来へとつなぐメッセージ

世界をリードする日本の水素活用技術

新型コロナウイルス感染症拡大による1年の延期を経て、ついに東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、東京2020大会)が開幕する。2021年7月23日の開会式で点火される聖火に、大会史上初めて水素が活用されていることも話題となっている。

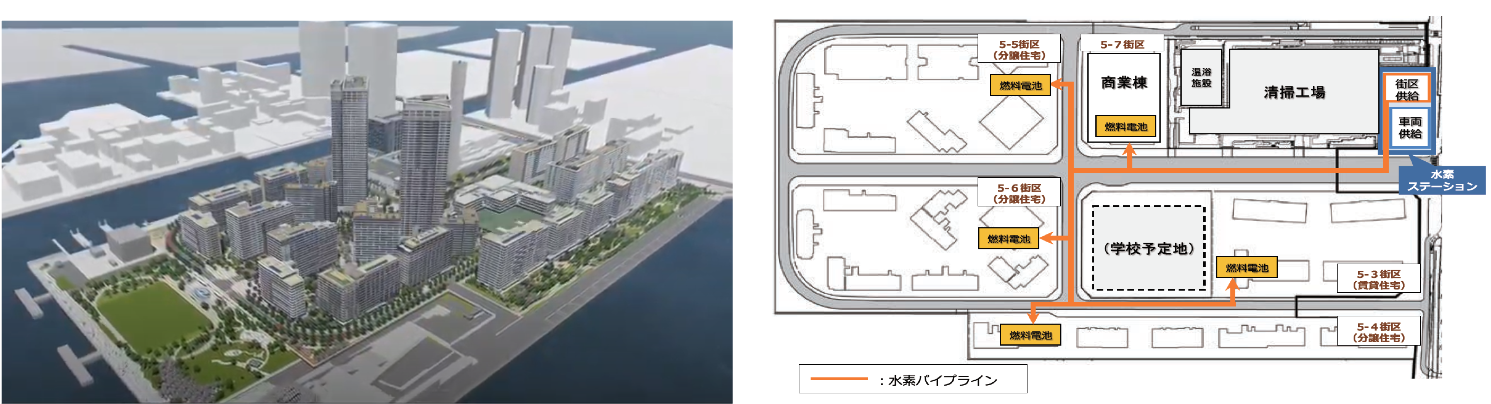

また、東京2020大会では聖火のほかにも、大会車両等に水素が使われていたり、選手村の一部に水素で発電する燃料電池を設置して照明や空調に利用していたりと、至るところで水素活用の試みがなされている。さらに選手村跡地は大会後も、本格的な水素インフラを備える国内初の住宅分譲街区「HARUMI FLAG(晴海フラッグ)」が整備されるなど、東京2020大会の水素活用の試みは大会のレガシーとして未来に引き継がれていく。

日本の水素研究の歴史は古く、本格的に研究が行われ始めたのは今から約半世紀前の1970年代にまで遡る。2度のオイルショックを契機に太陽光や風力などと並ぶ代替エネルギーとしての水素に注目が集まり、研究が盛んになった。九州大学水素エネルギー国際研究センターのセンター長・佐々木一成氏によれば、日本は水素エネルギー活用の技術開発で世界を「かなりリードするポジション」にあるという。

「水素技術の研究は欧米でももちろん行われてきましたが、エネルギー確保の課題は日本にとって常に一丁目一番地にありました。約50年間ブレずにマラソンを走り続けてきた結果、技術開発の面では先端を行くことができています」

日本の水素エネルギー研究は長らく燃料電池開発を中心に進んだ。エネルギー資源に乏しい日本としては極限まで効率を高める必要があったが、燃料電池を用いれば、電気と熱の供給の総合効率を90%以上に高められる。そのために水素活用の技術を磨くという位置付けだった。

しかし「ここへきて水素の位置付けはもう一段階上がった」と佐々木氏は言う。その背景にあるのが脱炭素社会実現に向けた世界的な動きだ。

「脱炭素に向け、再生可能エネルギーを活用して発電を行うというのは確かに大事。ですが、日本で排出される二酸化炭素のうち、電力関係が占める割合は実は4〜5割。再エネ発電を行うだけでは脱炭素社会は実現しません。残りの5割強を占める燃料と原料の問題にも向き合わなければならないのです」

燃料に関してわかりやすいのは車の例だ。再エネから作った電気で走る電気自動車は、ガソリン車の代替としてもちろん有力。だが、電気自動車にはフル充電するのに通常1時間以上かかるという"弱点"がある。対して水素燃料電池車の充填はたったの3分で済み、走行距離も長い。長距離を走るバスやトラックの存在を考えると、水素自動車もまた外せないという話になる。

さらに「より深刻なのは原料の問題」と佐々木氏は続ける。

「鉄鋼や化学品、セメントなどの製造過程で、原料由来の多くの二酸化炭素が排出されています。化学品を作るのに化学物質でない電気を原料に、というわけにはいかない。水素への注目が今、世界的に高まっているのにはこうした背景があります」

水素エネルギーの課題と解決策

水素社会の実現に向けてはもちろん課題もある。

よく指摘される課題の一つはコストの問題だ。2020年末に販売を開始したトヨタの2代目水素燃料自動車MIRAIは販売価格710万円からと非常に高価になっている。だが、「新しい技術が高いのはある意味当たり前のこと。化石燃料を使って二酸化炭素をじゃんじゃん排出した方が安上がりに決まっていますよね。市場が広がり、量産技術も磨かれていけば、いずれ解決する問題」と佐々木氏は話す。

水素ガスを充填する水素ステーションの数が充電スタンドと比べて少ないことも課題として挙げられるが、そこにも誤解があるという。

「電気自動車と比べて圧倒的に短い時間で充填できる上、長距離走れるのが水素自動車。充電スタンドのようなたくさんの水素ステーションはそもそも必要ありません。国として2020年までに全国160箇所、2030年までに1000箇所の建設が計画され、今のところ計画通りに進んでいます。むしろ時間がかかっているのは水素を活用する側ですが、水素自動車は2014年12月の一般販売からまだ6年半。少しずつ新たな活用の例も出始めており、ここからの数年で用途が拡大していくフェーズに入ると見ています」

こうしたコスト、インフラの問題に加えて、考えなければならないのは水素自体がどのようにして作られているかだ。一般に、化石燃料により製造された水素は「グレー水素」、再生可能エネルギーで製造された水素は「グリーン水素」、炭素回収(化石燃料から水素を生産した際に排出される二酸化炭素を回収すること)と組み合わせれば「ブルー水素」と呼ばれる。グレーなままでは本末転倒、グリーン、ブルーを追求するとコストがかさむという悩ましい問題がある。

「この点に関して日本は、不利な環境にあります。欧州であれば余った再エネを、国境を越えて融通し合う自由度がありますが、島国である日本ではそうはいかない。米国のように太陽光パネルを大量に置く土地もないし、洋上風力発電を邪魔する台風の問題もある。となると再エネで作られた水素または水素キャリア(水素を含む化学物質)を海外から輸入することが考えられますが、それでは化石資源が水素に変わっただけで、エネルギーの海外依存という大元の問題は解決しないことになります」

佐々木氏によれば、日本は今この問題に対して、海外からの輸入に加え、九州、東北、北海道など日本国内の再エネが比較的豊富な地域において、地産地消でのエネルギー生産を賄えるような技術開発を並行して進めることで、経済的にも持続可能な水素社会の実現を目指しているという。

日本と水素の未来、そして東京の役割

技術開発で世界をリードしてきた日本だが、ここへ来てアジアでは韓国、中国、欧州ではドイツなど、水素技術の実用化に向けた動きが世界で活発になっている。日本が先行者利益を活かせるかは今後数年間にかかっていると佐々木氏は言う。

「日本の課題として昔から言われるのが『技術開発で勝ってビジネスで負ける』ことです。太陽電池もそうでした。技術開発ではずっとリードしていましたが、最後のビジネスにするところで、集中的に投資をし大量生産の技術を磨いた他国にマーケットを奪われてしまった。水素に関しては同じ轍を踏まないということで政府も我々も反省を共有しています。例えばNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が管理するグリーンイノベーション基金は、単に技術開発をするだけでなく、投資してビジネスで勝つところまでオール日本でやろうということになっています」

いずれにしろ水素社会、脱炭素社会の実現は一朝一夕にはいかないし、地球規模で一丸となって進めていく必要がある。そうした機運を高めていく上で、今回の東京2020大会がもつ意味は大きいと佐々木氏は期待を込める。

「東京都市圏のように4,000万人近い人口が集まっている都市圏は世界的に見てもあまりありません。東京が先鞭をつけることのインパクトは世界的にも非常に大きいということです。水素の持つ可能性をぜひ今回の東京2020大会の場で世界へと大きく発信していただきたい。東京の存在感やポテンシャルは東京の人たちが思っている以上に大きいです」