パラリンピックを通じて考える「インクルーシブ社会」と、その実現に向かう東京への期待―マセソン美季―

マセソン美季さんと訪問先の小学生たち。

障がい者のスポーツ大会であるパラリンピックが掲げる理念には、スポーツを通じた「インクルーシブな社会創出」 がある。それは、「包括的な社会」や「共生社会」とも訳され、性別や人種、国籍や社会的地位、障がいの有無といった属性によって排除されることなく、誰もが地域にあたりまえに生活し、構成員の一員として尊重される社会をいう。近年では「目指すべき社会」として、世界的にも注目されている。

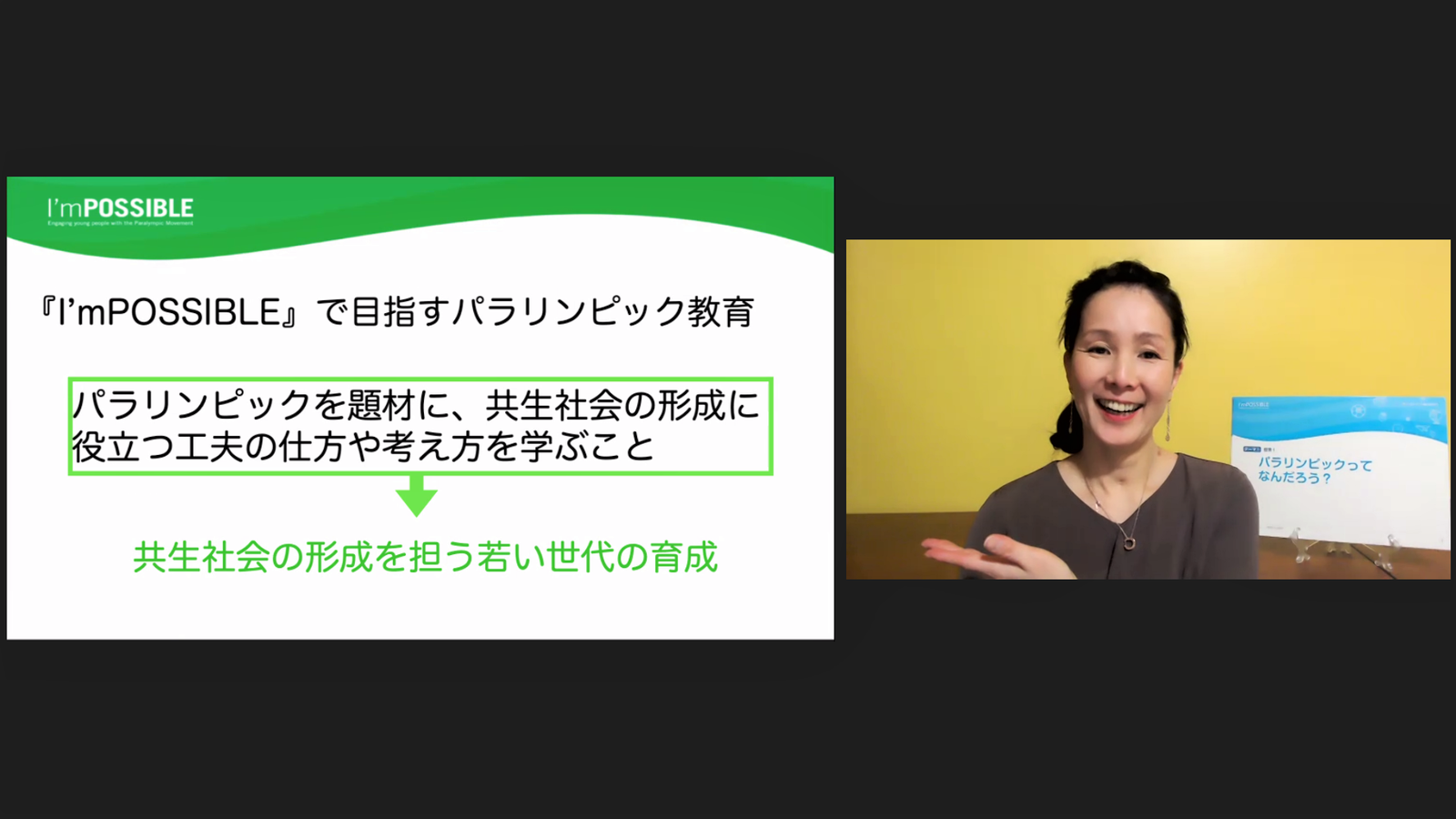

マセソン美季さんは、国際パラリンピック委員会(IPC)と国際オリンピック委員会(IOC)の教育委員を務めながら、パラリンピック教育を通じてインクルーシブ社会をつくるための教材『 I'm POSSIBLE(アイムポッシブル)』日本版の開発や普及啓発活動に取り組んでいる。

カナダでの経験が大きなモチベーションに

マセソンさんが責任者として開発に携わったIPC公認の教材『I'mPOSSIBLE』日本版は、パラリンピックを題材に、「できない」を「できる」に変える工夫の仕方や発想の転換などについて学び、インクルーシブな考え方を自然に身に付けることを目的に作成され、国内の約36,000校に無償で配布されている。

その名称には、「Impossible(不可能)だと思えることも考え方を変えたり工夫したりすれば、「I'm possible(私はできる)」になるという、パラリンピックの価値やパラアスリートの姿が重ねられている。

開発へのモチベーションとなったのは、マセソンさん自身の体験だ。車いす生活になってから暮らすカナダは多文化共生の国で、国籍の異なる人や障がい者など多様な人々が身近に当たり前に生活している。ある日、マセソンさんは友人たちから「幼いころの夢」を聞かれた際、「学校の先生になりたかったけど、事故で車いす生活になってしまったから......」と話すと、キョトンとされた。なぜならカナダでは「車いすだから、先生になれない」という考え方はなく、個人が個人として認められ、自身の可能性を求めて自由に生きられる社会が根づいているのだ。

一方、日本に一時帰国すると、周囲の視線や言動から、「自分は障がい者なんだ」と改めて気づかされることもまだ多いという。横を歩く息子から、「お母さん、荷物のように扱われているね」と言われたこともあると話すマセソンさん。また、人口の多い東京でも街で障がい者を見かけることはほとんどなく、息子は「お母さん、日本はテクノロジーが進んでいるから、みんな治してもらったんだね」と話したこともある。生まれ故郷の東京に、居心地の悪さを感じてしまうときがあるとも言っていたマセソンさんの言葉も印象的であった。

そんなマセソンさんは、カナダでの経験を「置かれた環境や周囲の人々の考え方の違いによって、障がいが足枷にならず、こんなにも自分らしくいられるんだと思った」と振り返るとともに、「理想とするインクルーシブ社会とは多様な人がただ同じ地域内で生活するだけでない。それぞれが居場所を見つけ、人生の目的を果たしたり、活躍できる環境が根づく社会のこと」と考えるようになったという。

パラリンピックと意識改革

東京2020大会は、「スポーツには世界と未来を変える力がある」を大会ビジョンとし、基本コンセプトのひとつに「多様性と調和」を掲げる。パラアスリートの活躍には人間の可能性を感じさせ、自分にも何かできるのではと奮いたたせたりする力を秘めている。これまでもパラリンピックに触れ応援する経験により、障がい者を身近に感じられるようになったという声も多い。

実際、東京大会の開催決定以降、日本では障がい者関連の法整備が進み、特に東京近郊では急速にバリアフリー化や共生社会をテーマにした報道、シンポジウムなども増えている。「障害のある人は特別な人ではなく、同じ人間同士なんだと、垣根を溶かすきっかけを作ることはパラリンピックの一つの役割ですし、今までなかったものがいい方向に動き出している点は評価されるべき」と、マセソンさんは話す。

とはいえ、「パラリンピックは一つの『起爆剤』にはなると思いますが、障がいや多様性を理解する、『万能薬』ではありません」と強調する。

パラリンピックに出場するアスリートは障がい者のほんの一部でしかない。また、パラリンピックには障がいに応じて工夫されたルールや用具、サポートなどが準備され、自身の可能性に挑戦できる環境が整えられている。

しかし、競技場から一歩外に出ると、たとえ金メダリストでも「越えられない段差」や「就職の難しさ」などさまざまなバリアに直面しているのが現実だ。パラリンピックが示す工夫の仕方や考え方を日常社会に落とし込み、人々の意識や社会制度の変化へとつなげていく活動が欠かせない。

「パラリンピック観戦ではアスリートたちの素晴らしいパフォーマンスを楽しむとともに、想像力を少し働かせて、彼らの競技以外の日常生活や活動などにも思いをはせてほしい」と、マセソンさんは話す。

子どもたちのもつ「インクルーシブ社会」への可能性

インクルーシブな社会は一朝一夕には作れない。子ども向けの教材の普及に取り組むのは柔軟な発想を持った子どもたちのフィルターを通して新しい考えが広がること。加えて、大人たちの固定観念や先入観をも壊してほしいという思いもある。

例えば、マセソンさんの息子が幼稚園時代、「この地域では、車いす生活をしている人や、アジア人は少ないので、ボランティアとして積極的に関わってほしい」と幼稚園から依頼されたという。参加を重ねるうちに、「今日は(車いすの)ミキが来る日だから」と通路の物を片づけてくれるなど、園児たちが「ニーズの違い」に気づき、自発的に行動するようになる姿を目の当たりにしてきた。

子どもたちのハッとするような一言や行動は、大人の考えや行動さえ、無理なく変化させる力がある。そんな可能性を信じ、彼女は『I'mPOSSIBLE』を使った教員向け研修会などに励んでいる。

「せっかくの人生、皆楽しく、自分らしく生きたいですよね。インクルーシブ社会実現に向けた活動が、『大会開催』というゴールで力尽きてしまうのでなく、細くてもいいので、ずっと長く、このモメンタムを止めないでほしい。日本にも伸びしろは十分にあるはず。私がおばあさんになって、『東京パラリンピックで日本は住みやすい街に変わったよね』と言えたら、いいですね」