「木材で都市の未来を変えていく」(前編)--日建設計・大庭拓也 × VUILD・秋吉浩気、井上達哉

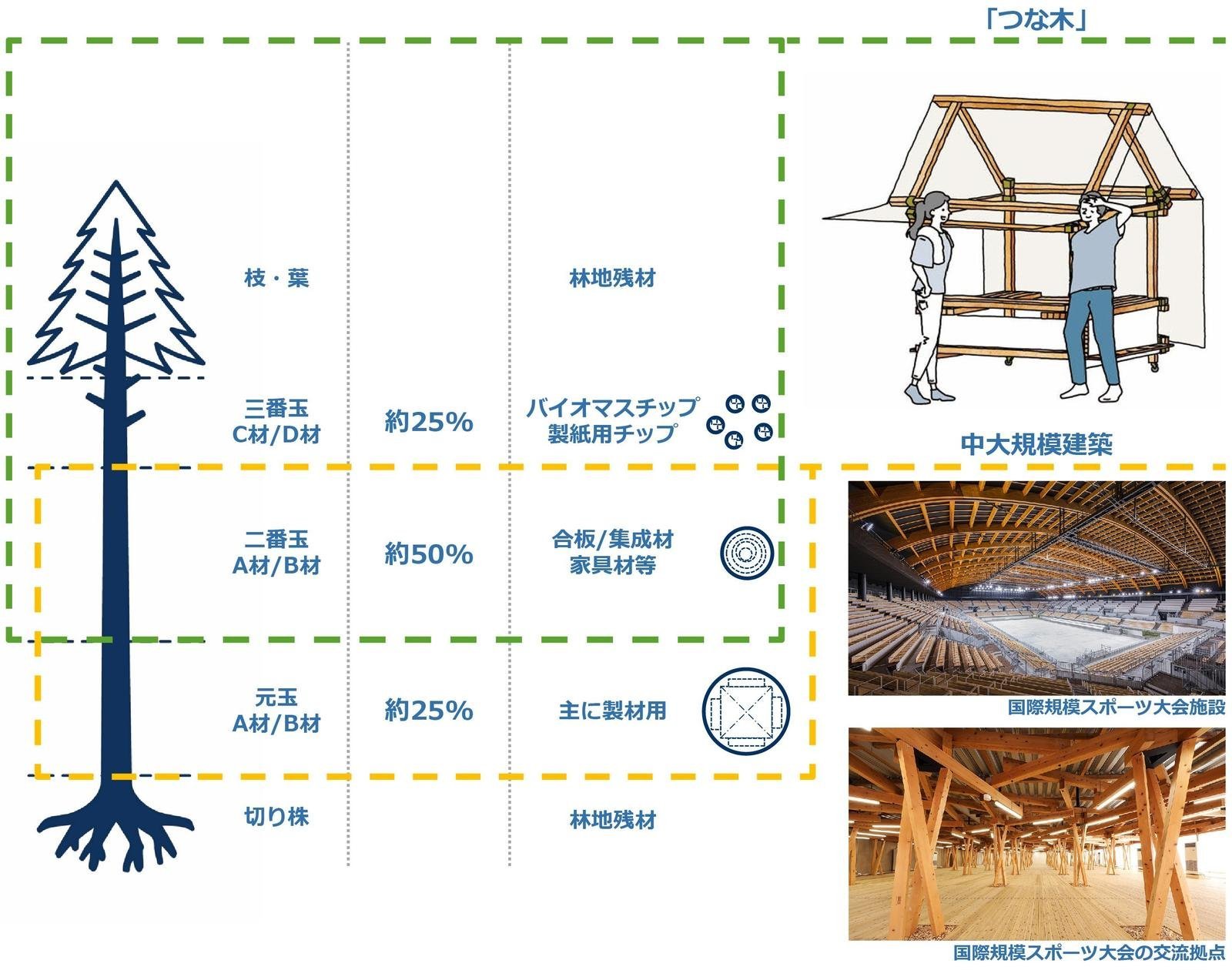

日建設計が手がけた、国際規模スポーツ大会の交流拠点施設。日本全国の自治体から木材を借り受け、使用期間終了後には解体して、全国の自治体へ返すプロジェクト。各地で樹種や可能な加工がばらつくため、極力どこでも可能な加工を調べ揃えられている。写真をよく見ると、各木材に産地が刻印されており、トレーサビリティがデザインに取り込まれているのが分かる。

中大規模木造建築と、IT化が可能にした木材供給インフラ

国土の3分の2が森林で覆われている日本。首都である東京都の面積のおよそ4割は森林だ。

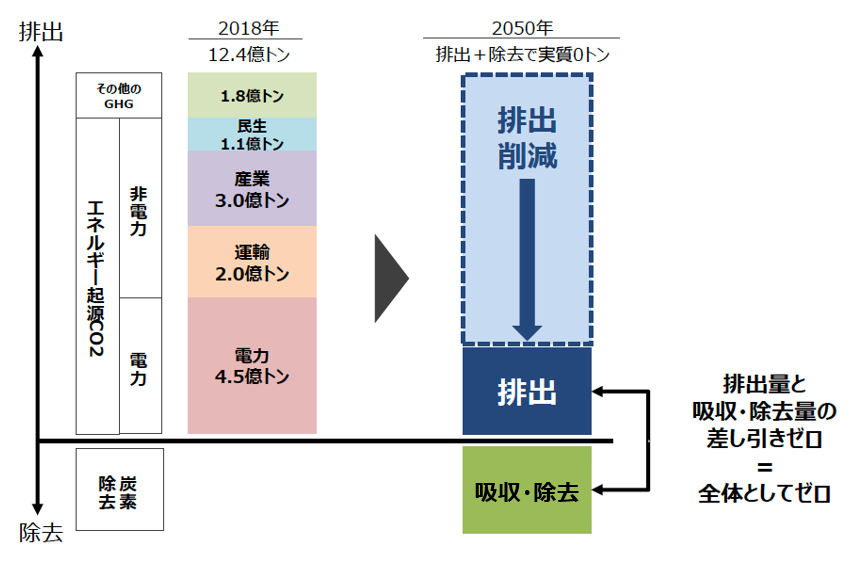

都市の木質化は、地球温暖化の対策として重要な役割を果たすだけでなく(※1)、都市のストレス緩和、そして、木を適切に使い都市と森の循環を取り戻すことで、森を健全な状態にするというメリットがある。

(※1)カーボンニュートラルな社会を目指すには、CO2の排出量を削減するだけでは足りず、残った排出量を吸収するためには植林が有力な対策となる。そこから生まれる木材を活用する適切な循環が重要である。

しかし、日本の木材自給率は37.8%(2019年)と低く、森の成長と供給のバランスが取れていない。このような状況に危機感を覚え、日本最大手の設計事務所である日建設計のなかでNikken Wood Labを立ち上げ、建築・都市の木質化を率先して働きかけてきたのが大庭拓也さんだ。一方、建築テック系スタートアップとしても知られるVUILDはデジタルテクノロジーによって建築産業の変革を目指す設計集団で、CEOの秋吉浩気さんは建築、COOの井上達哉さんは林学をバックグラウンドにもつ。都市の木質化が求められている今、彼らは一体、どのように木材と向き合っているのだろうか。 また、国産木材の未来、建築や都市の未来とはどのようなものなのだろうか。

−−大庭さんが木質化と向き合う取り組みを始められたきっかけを教えてください。

(大庭)福岡の限界集落で生まれ育ちました。土地や山があるのに自分は都市に出てきてしまったので、都市で建築を行いながら地域とつながる方法、都市と地域の間で資源のうまい循環を作らなくてはということを思い始め、何が近道か考えたのです。それが木材活用でした。

−−日建設計が手がけた大規模な木造建築が注目されていますね。

(大庭)法改正や気運が重なったことが木材利用につながっています。2018年に日建設計の社内ベンチャーとして「Nikken Wood Lab」(以下ウッドラボ)という組織を立ち上げ、2021年から正式部署になりました。カーボンニュートラルや木質化を進めるコンサルティング、木造建築の設計などに取り組んでいます。

−−木材利用を取り巻く背景に変化があったのでしょうか。

(大庭)クライアントの意識が変わったことが大きいですね。これまでは木造が環境にいいと提案しても、コストがネックで実現しませんでした。今やSDGsやESG投資へのアプローチが当たり前になりつつあるので、逆に「木造にできますか?」と聞かれるように。規制緩和が進み、木造が建てやすい法整備になったことも要因のひとつです。

−−VUILDはデジタルテクノロジーで建築業界に大旋風を巻き起こしていますね。

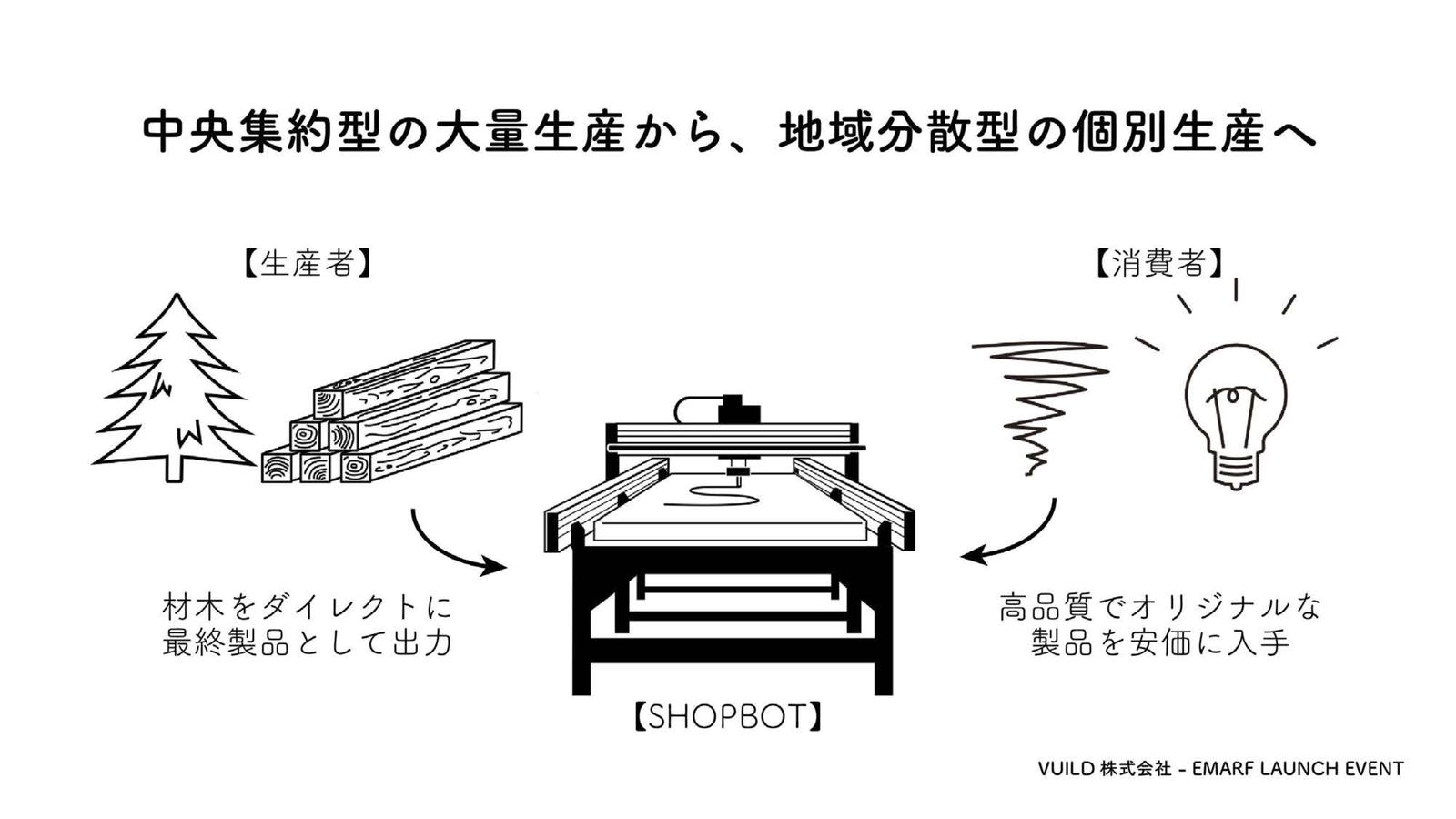

(秋吉)iPhoneを扱うような感覚で家具や建築を作れないか、と思ったのがきっかけです。デジタル加工できる機械を世の中に増やして、地域で主体的にものづくりができる仕組みをつくろうとしています。具体的には、3D木材加工機ShopBotを74台、中山間地域の製材所や工務店に販売しました。EMARFというクラウドサービスで加工データを送れば、印刷物の出力サービスのように近くの生産者から木材パーツが届くという仕組みです。サプライチェーンに変革をもたらすようなインフラづくりをしています。

#DYK about #DigitalFabrication? See how CEO AKIYOSHI Koki & his pioneering architectural tech startup @VUILDinc are harnessing advanced #ComputerDesign and #DigitalData to do everything online, helping everyone to build their dreams. https://t.co/1mH0ZKfp8t#NextGenJapan pic.twitter.com/NUsP6mDGAK

-- The Gov't of Japan (@JapanGov) August 2, 2021

VUILD(Twitter:@JapanGovより)

(井上)単純にデジタルファブリケーション(デジタル工作機械によって、デジタルデータを木材、アクリルなどのさまざまな素材から切り出し、成形する技術)を広げているのではなく、地域と一般ユーザーをつないで、ものづくりを「民主化」するサービスづくりでもあります。

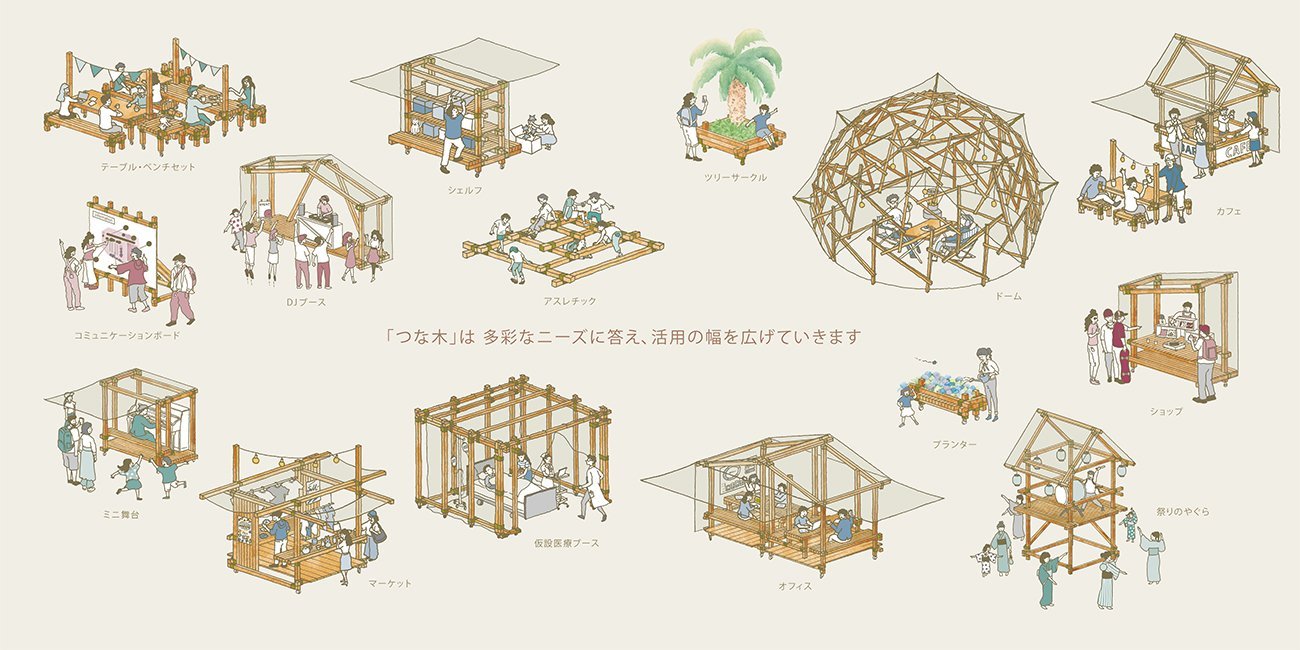

(大庭)私もものづくりを通して地域の付加価値をつくる可能性を模索していますが、その点ではVUILDと似ているなと思います。ウッドラボでは「つな木」という一般流通製材と独自に開発した固定金具を組み合わせて色々なものに柔軟に可変できるユニットも作っています。(※下図クリックにて、Youtube動画が再生されます)コロナ対策や公共空間などの仮設店舗で利用されています。「つな木」の木材は一般流通木材を長さ方向にカットしただけのもので、接合部もラチェット1本でわりとルーズに組むことができるので、子どもでもつくれます。

(大庭)中大規模建築での木材活用に取組むだけでなく(中大規模建築での取組みは後段で紹介)、「つな木」のようなプロジェクトに並行して取り組むことで、木材の使い方のメニューを増やし、木材活用推進の本質に近づくよう考えています。

ウッドマイレージが破格の日本

−−木材を使用する方が環境に良いという感覚はありますが、具体的な数値に出ているのですか。

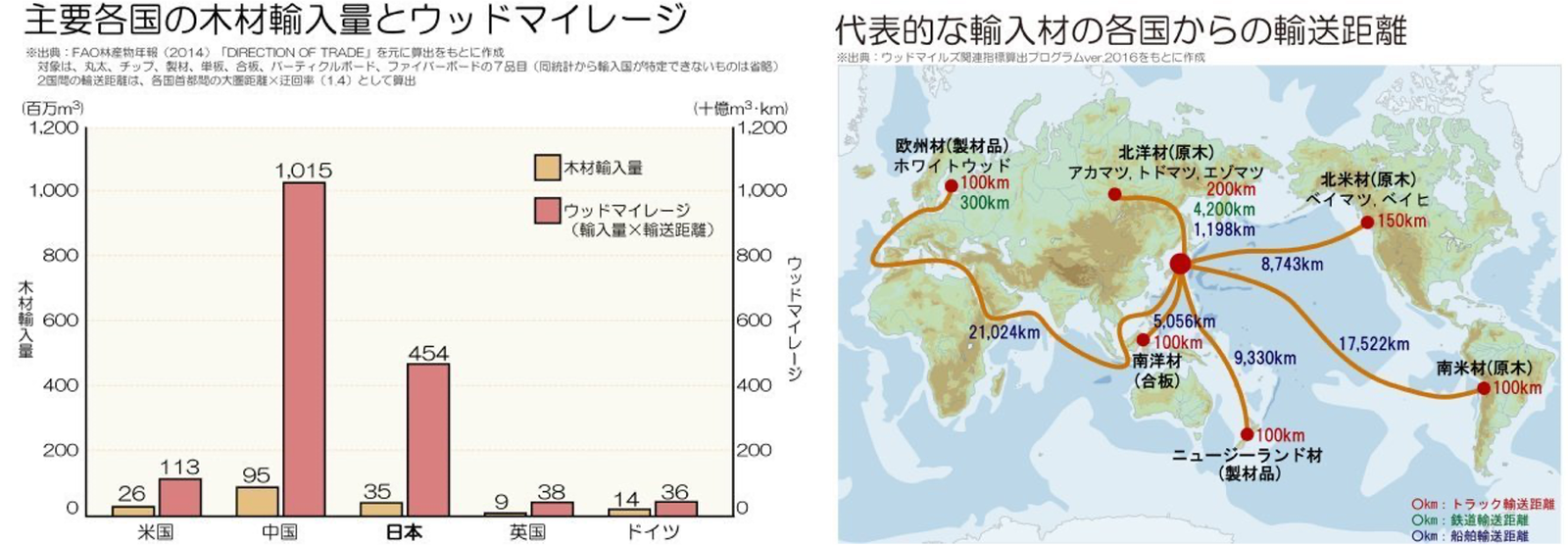

(大庭)合板など木材の製造時の炭素排出量は、鉄の100に対して0.3です。木造の建物は、炭素貯蔵量の方が材料製造時の炭素排出量よりも大きいので、カーボンマイナスに。とはいえ、日本は国産材自給率が37.8%(2019年)と低く、他国に比べてウッドマイレージ(木材の産地から消費地までの輸送距離に、運んだ木材の輸送量を乗じ、輸送時の環境負荷を数値化したもの)が破格に高いというのも現状です。

(秋吉)ウッドマイレージをどれだけ削減できるかを挑戦するために、「まれびとの家」という実践を行いました。限界集落で木材加工機ShopBotと地元の木材を使い、製作を地域で完結させました。同じ仕組みで、地域材を用いた住宅がつくれないかと検討してきたのが、秋田県で始動した住宅プロジェクトです。秋田の森で原木を調達し、近くの施主が私たちの仕組みを使って住宅をつくります。

(大庭)森にお金を返そうとかよく言われますが、なかなか難しい課題ですよね。

(井上)大庭さんの言う通り、「山にお金を返す」というのは難しいです。そもそも林業が補助金で成り立っている産業なので、山に返るお金は多くなることはない。丸太の流通量が増えたからといって、林業や地域は活性化しません。単に木を切るだけじゃなくて、加工して製品化するなどして地域主体で林業に付加価値をつけていく必要があると思います。

経済活動を豊かにするだけでなく、その地域でいかに豊かに暮らすかをテクノロジーで解決するのがVUILDのミッションです。

−−林業に補助金が入らなければ、林業が活性化するのでしょうか。

(井上)補助金がなくなると、林業が産業として成り立たなくなります。とはいえ、補助金での問題解決を期待していては林業が活性化することはありません。

(秋吉)「補助金が悪」と思わない方がいいのかもしれません。森林は公共性があるものなので、資本主義的に考えるべきではないでしょう。だから森林環境譲与税(森林整備及び促進に必要な地方財源を安定的に確保するために設置された税金)ができたときに、これは! と思いました。森林に投資するスキームが補助金でしか成り立っていないこと自体がおかしかった。当たり前に個々人が投資しなければならないものとして、森林を管理運営できるように変えなければならないのです。

(井上)私が林業の活性化とまちづくりプロジェクトを行うために移住した岡山県西粟倉村では、東京都23区内のオフィス床面積の1%に国産材を使用したと仮定すると、地域の50年分の間伐が担保できると、シミュレーションしたことがあります。 東京には日本の全ての床面積の10%くらいが集約していて、地域林業との繋がりを強くすることで、たくさんの地域や林業を応援することができる。 木造化や木質化を推進するこの東京で、たとえばグリーンボンド(企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券)など投資の仕組みを始めて欲しいです。そうすれば、環境に配慮しながら木材を調達する仕組みに、皆が参加する可能性が生まれるのではないでしょうか。木を切るための補助金ではなくて、森林という文化を守るために補助金を出すようになって欲しいですね。

後編記事:「木材で都市の未来を変えていく」(後編)--日建設計・大庭拓也 × VUILD・秋吉浩気、井上達哉