普通の日本民家が、国際建築展に出品される理由

ペパーミントグリーンのファサードが際立つ高見澤邸。右手背後に見える茶色い壁に瓦屋根の建屋、左手にある白壁の家も含めてひとつの住宅を構成しているユニークな建築だ。©Jan Vranovsky

その歴史は1895年にまで遡る伝統的芸術祭、ヴェネチア・ビエンナーレ。2年に一度、世界各国から美術、音楽、映画、演劇、建築の各分野において出品作が集まり、競い合う故に、「芸術のオリンピック」とも評され、毎回の動向が広く注目されている。

本来は昨年に開催されるはずだった国際建築展は、新型コロナウイルスの影響を受け、今年5月に開幕。そこで、日本館の展示「ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡」が話題となっている。

キュレーターを務めた門脇耕三を筆頭に、長坂常、岩瀬諒子、木内俊克、砂山太一、元木大輔という気鋭の建築家たちで構成された展示チームがフォーカスしたのは、未来的なデザインプランでも最新の建築部材でもなく、どこにでもありそうな、なんの変哲もない普遍的な木造住宅だった。門脇はその経緯をこのように語る。

ほどに建築部材が新しくなっていき、壁の写真とともに時代の変遷がわかる仕掛けになっている。ヴェネチア・ビエンナーレの会期は11月21日まで。©Alberto Strada

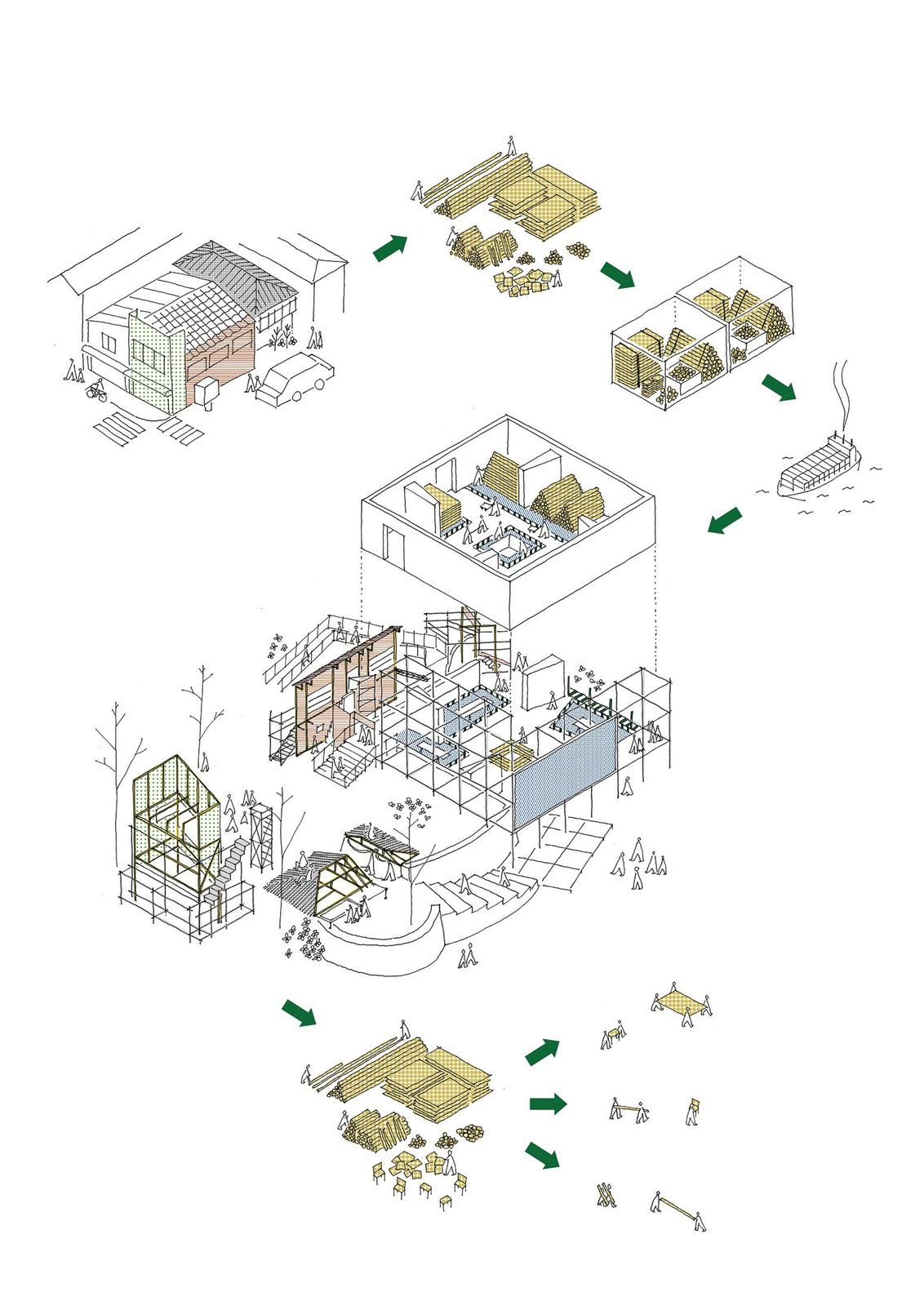

「日本からヴェネチアに持っていくため、当初から〝移動〞を展覧会のコンセプトにすることは決まっていました。しかし、期限のある企画展のために、新たな大型インスタレーションをつくるのは無駄も多い。メンバーで話し合いを重ねる中、参加していたデザイナーの長嶋りかこさんから『建築は膨大な廃棄物を出すけれど、あなたたちは、それをどう考えているのか』と問いかけられたことが、大きな転換となりました。私たちの都市環境を俯瞰すると、高度経済成長の中で勢いよく建てられた住宅は老朽化が進み、解体の時期を迎える空き家も多い。ならば、それをヴェネチアに移動して、再生・活用してみてはどうだろうと模索が始まったのです」

門脇によれば、戦後日本の木造住宅建築は世界的にも珍しく、繰り返し増改築できるような可変性をもっているという。時代によって使われる部材が異なり、当初は木材を使った大工仕事なのに、重工業の発展とともにセメント、アルミニウム、プラスチック、ステンレスが登場。ひとつの家にさまざまな素材が混合するユニークな構造体になっているのだ。

さっそく住宅を提供してくれる協力者を探したが、ヴェネチアに家を運ぶという想定外のプランに快く賛同してくれる人は簡単には見つからない。その矢先、門脇の真向かいに住む隣人から、自宅を提供したいといううれしい申し出が届く。それが「高見澤邸」だ。

住宅が生きた証しを、使用建材から読み解く

高見澤邸は、東京都世田谷区の住宅街に1954年に建設されたもの。住宅の前に商店がくっついたようなかたちをしており、店舗としての体裁を保つため、三角屋根の建屋の前にコンクリートのファサードだけを取り付けた「看板建築」と呼ばれるスタイルだ。

家族構成や生活様式の変化に合わせるように、半世紀の間に5回の増改築を繰り返した高見澤邸。解体が始まり、壁を剥がしていくと過去に施された修理・修復の後や、3世代にわたり家族が暮らした痕跡が次々に現れる。

「解体した部材を一つひとつていねいに調査していくと、この家がどのような人生を送ってきたのかがはっきりと見えてくるんです。その様子を見ながら、ヴェネチアでは高見澤邸が生きた歴史をまとめて展示するとともに、会場にきちんと馴染むかたちに変換しなければと考えるようになりました」

日本館の内部展示室では、解体されたパーツを時代ごとに整理して陳列。その周辺の壁には、1954〜2019年までの高見澤邸と住人の歴史を紹介する写真と資料を掲示した。

一方で、屋外空間には、パーツの特徴を活かしたさまざまなエレメントを設置。来場者を迎え入れるスクリーンや、通路や展示を仕切る壁、そして観客が休憩するためのベンチなど、高見澤邸から取り出された建材が、用途や目的に合わせ多様に姿を変えていく。

住宅の歴史を人生のように捉え、丹念に紹介した同展は、来場者から高い評価を集めている。さらに会期終了後には再び解体され、次はノルウェーのオスロに移築。新しい建築物としてさらなる進化を見せていく。

多様に変化する、高見澤邸

日本館展示に参加した建築家は、どのように高見澤邸を読み解いたのか。4組によるプランを紹介する。

第17回日本館展示特設サイト

ヴェネチア・ビエンナーレ日本館公式サイト

https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/j/

国際交流基金公式サイト