東京を水害から守る、海の防災最前線

首都圏4,000万人の生活と産業を支える国際貿易港である東京港は、南西向きに開口部をもつ東京湾の最奥に位置し、水深が浅いなどの条件により、高潮等の影響を受けやすいエリアとなっている。加えて、沿岸東部では明治末期から昭和40年代後半にかけて地下水の汲み上げや、天然ガスの採掘等により地盤沈下が発生したため、地盤の低い土地が広がっている。現在も23区の2割に相当する約124平方キロメートルは、満潮時に海面以下となるいわゆるゼロメートル地帯であり、この地域に約150万人の都民が生活している。

低地帯を守る海岸保全施設

東京港の高潮事業が始まったのは1934年。その後1949年8月に東京湾を襲ったキティ台風、国内最大級の高潮被害をもたらした1959年の伊勢湾台風の教訓をもとに、本格的な高潮対策事業が開始された。現在は2011年の東日本大震災以降に懸念されている地震や津波に対応した整備計画を策定し、想定される最大級の災害への体制づくりが進んでいる。

台風や強風によってもたらされる高潮のメカニズムについて、東京都港湾局港湾整備部計画課の枡山了太氏はこう説明する。「潮位は気圧と水圧のバランスでもその高さが変わります。気圧が下がると海面を押さえつける力が弱まるため、水圧が海面を押し上げます。1気圧(1,013 ヘクトパスカル)における潮位は偏差がゼロで、気圧が1ヘクトパスカル下がると海面が約1センチメートル上昇します。台風による高潮は、吹き寄せ効果といって波が陸側に向かって次第に高くなる性質があります」

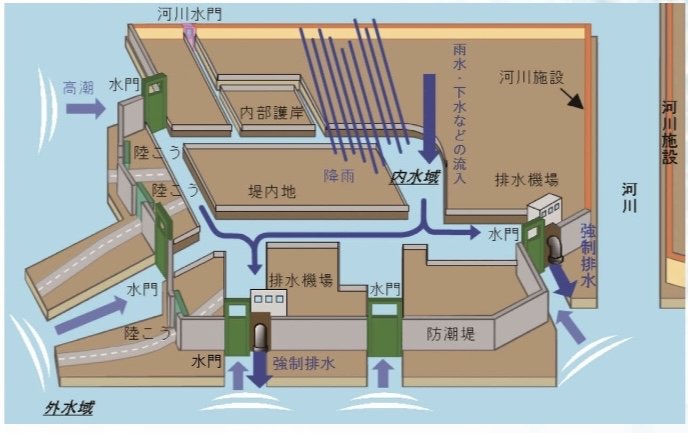

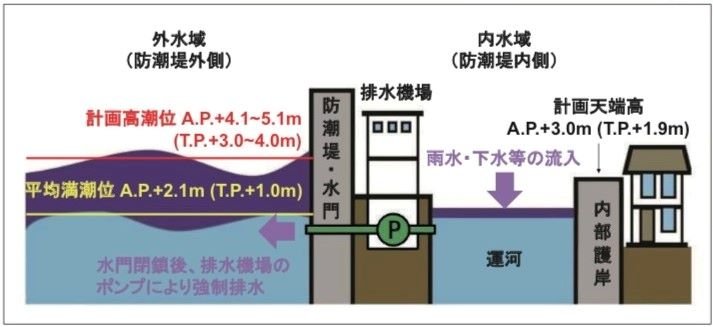

東京港には低地帯を囲むように水門、陸こう(道路に設置された開閉式の防潮扉)、防潮堤、排水機場といった海岸保全施設が整備され、背後に住む都民の生命や財産を守っている。「防潮堤の高さは伊勢湾台風級の高潮に対応できるよう対策を進めており、大潮の満潮面の高さに、高潮による海面の上昇分と波浪の要素を加えてA.P.*)+4.6~8メートルで計画されています」。この防潮堤の高さは東京都防災会議が東日本大震災後に想定した満潮時の最大津波の高さA.P.+3.7メートルを上回っており、このことからも防潮堤は津波にも対応していることがわかる。また、水門閉鎖時に運河の水位が雨によって上昇し氾濫することを防ぐため、東京港内には排水機場(ポンプ)を各所に設置し、水を強制的に排水する。こうして海側では高潮による水を堰き止め、陸側では行き場を失った水を排水するという二重の体制が取られている。

*A.P.とは、Arakawa Peil(荒川工事基準面)の頭文字で、潮位などに使われる高さの基準。中央区新川にある水位観測所の量水標のゼロをA.P.±0メートルとし、概ね最干潮面程度の高さとなっている。

台風や地震、異常潮位が発生した時に水門や陸こうを操作するのが東京港建設事務所高潮対策センターだ。水門と陸こうはそれぞれ運河と道路に設けられており、船舶の運行や隣接する河川の流れ、人や車両の運行を妨げないよう平常時は開放しているが、非常時は直ちに閉鎖し、防潮堤と一体となって内陸部への浸水を防ぐ。高潮対策センターは東部(辰巳)と南部(港南)の2カ所。このセンターでは、各施設に設置されたカメラ映像や情報信号の監視をモニターで行い、遠隔操作によって常に突発的な事態に備えている。また操作支援のためのAIによる水位予測も予定されており、水位予測モデルの精度向上を目指しているという。

気候変動による影響への対応

高潮や津波に加え、近年問題となっているのが温暖化による海面の上昇だ。「気候変動による海面上昇についてはIPCC*の数値に基づいて将来必要となる防潮堤の高さを設定しています。具体的には将来2度温度が上昇した場合、最大60センチメートル水位が上がることを想定して防潮堤の嵩上げを予定しています。ただし気候変動は不確実な要素もあるため、まずは50年後に必要となる高さを一つの目安とするとともに、以降は10年ごとにモニタリングをして計画を見直しながら段階的に整備をします」

*IPCCとはIntergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)。195の国と地域が参加し、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与える組織。

近年は平常時に人々が水辺の空間を親しめるよう、区や町会、商店街が一体となって環境に配慮した整備が進められている。都市空間に生きる私たちは、平常時は心地よいベイエリアや河岸に親しみつつ、来るべき自然災害に対して防災意識を高めることが大切であろう。

東京都では、風水害や地震の他にも火山噴火、電力・通信等の途絶、感染症など5つの大規模災害に備え、総事業予算15兆円規模の「TOKYO強靭化プロジェクト」を策定。安全安心な都市づくりを海外に向けても発信している。今後、スタートアップ企業とも連携し、新たなデジタル技術なども活用しながら都民の生活を守るために取り組んでいく。

※所属・職務等は2023年3月当時のものです。

写真/藤本賢一