障害のある作家のアートで社会を変えていく。ヘラルボニーの挑戦【後編】

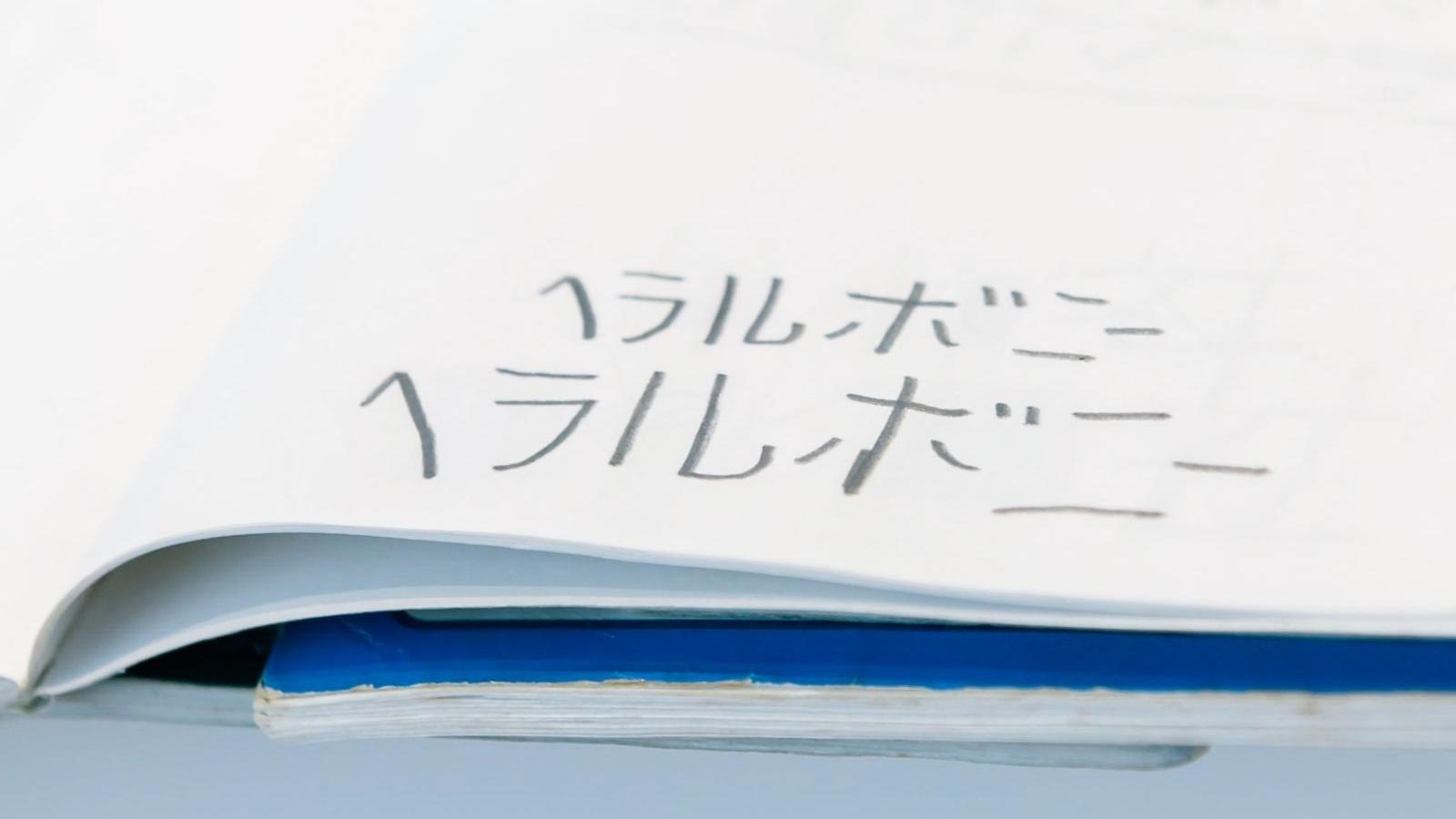

ノートに書かれた「ヘラルボニー」の文字。

障害の壁をつくっているのは社会のほう

実験的にトライしたネクタイ販売の成功を機に二人は、2018年に正式に株式会社ヘラルボニーをスタートする。ヘラルボニーとは、4歳年上で知的障害のある兄が以前ノートによく書いていた言葉だった。兄には毎日繰り返す小さなルーチンやこだわりがあるが、ずっと一緒に育ってきた二人にとっては、それがいつもの兄。「でも、周囲が見る兄と自分たちが見ている兄の間に、隔たりがあるのを感じていました。障害があることをかわいそうと言う人もいるけれども、僕には『障害者』にそうしたイメージにはめてしまっている社会のほうに壁を感じました」(崇弥さん)。

ヘラルボニーのアーティストたちは、それぞれの作品の生み出し方がある。カラフルな四角を繰り返し描き、1つの作品に数ヶ月から数年集中して、不意にやめてしまう作家。絵の中に文字が隠れ、それを形や色の中に埋め込ませて1つの作品をつくる作家。花畑にいるような水の中にいるような夢想的な色彩の点でキャンバスを埋める作家。知的障害のある人には、自分なりのルールやルーチンを繰り返す傾向があるが、そうした特性が繊細なタッチや大胆な作品を生み出している。

「トゥモローランド」と組んでハンカチを制作したときには、あえて障害のある人が描いているということを一切表に出さずに商品を販売したこともあった。「驚くほどに売れました。しかし、どんなに時間が経っても、どんなアーティストが作ったかという話はいろいろ検索しても出てきませんでした。それを言わない戦略だったので当たり前ですよね。でも、それは僕たちが意図していることとは違うと気づいたんです。やっぱり知ってもらわなければ社会は変わらない」(崇弥さん)。

作品がこうして世に出て販売されることで、家族や施設の人からも感謝の連絡を受けることが増えたという。あるアーティストの母は、「奇声を発したり、みんなと違うことをしたりすると、人から白い目で見られ、子育てを失敗したと言われたこともあったし、自分もそう思っていた。しかし、アーティストとして評価されるようになって、周囲の目が変わりました。自分の子育てがだめなのではなかったと初めて思えるようになった」と語った。

ヘラルボニーの作品や商品の購入者からのファンレターや感謝の手紙が来ることも増えた。「ヘラルボニーの作品と購入者にはストーリーが生まれるんです。そこからパワーを貰えた、気付きがあった、そういうストーリーが1つ1つにできる」と文登さんは話す。

アートを通じて、社会を変えるムーブメントを起こす

JR東日本スタートアップとヘラルボニーの共創の、高輪ゲートウェイ駅前に設置された期間限定イベント「Takanawa Gateway Fest」。真っ白だった建設現場の仮囲いが障害のあるアーティストの作品で彩られた。

慈善事業だとは決して言わないのがヘラルボニーのビジネス。目的は障害のある人が隔たりなく共に暮らしやすい社会へと変えていくことだからこそ、本当にいいと思えるアート作品を世に出していく。「異彩を、放て」という会社のミッションは、社会に存在する先入観や常識といった壁を壊していく強いメッセージなのだ。障害のある人の生み出すアートは、豊かな感性、無数の個性、圧倒的な才能として、人々の感情を動かす。

「本当は障害者という言葉も、適していないのではないかと思います。別の言葉やコンセプトが必要な時期に来ているのかもしれません。障害は本人の意識から生まれるものではなく、周囲や社会側が障害をつくってしまっているのです。障害者よりも○○さん、ということが先行する社会にしたいですね。障害=欠落ではなく、障害=違いになっていくべき。いつかへラルボニーの商品やアートが各家に1つはあるようになり、障害のある人への意識がかわっていくような、意識改革の運動として認められるようになっていきたいです」(崇弥さん)。

また、東京という大都市が、こういった障害に対する意識や社会問題についてアートを通じて「発信」する場所として、機能しているのも事実だ。「新しいアートを発信する土壌という視点で、2021年6月から7月に期間限定でコレド日本橋に出店した際、来店された方の半数近くの方はヘラルボニーを知っていたわけでなく、デザインの文脈で入店されてスタッフの話を聞いて初めて障害のあるアーティストが描いていることやその背景を知るという流れが多いと感じました。ストーリーと一緒に日常的にアートを身につけるという、ブランドの価値観に共感して購買行動が起きていて、それは『多様性』に対して前向きであり、そこに投資することに意味を感じてくださっているからだと考えます」(文登さん)。

今後は、ビジネスとしても拡大していく

アート作品が売れるということは、最終目標ではない。「障害というもののイメージを変えていくことが目標だから、中途半端で終わりたくはないのです。数字的にも売り上げや作家さんの収入へと反映され、それで作家さんたちの人生が良い方向に変わるようにしていきたい。まだまだ夢半ばなので、それを叶えるためにも規模を拡大し、続けていくために社会変革推進財団(SIIF)からインパクト投資の資金調達をしました。今後も店舗を増やしたり、ビジネスを拡大したりするでしょう」(崇弥さん)。

励みになったのは、投資家から言われた一言だ。「投資家の判断基準は、最終的には経営者がそのビジネスをしていて楽しそうかどうか」。それは、「主人公は常に自分である」という会社のカルチャーコードとも重なっている。ワクワクしながら新しいことに挑戦していく。社員がワクワクできること、それが大前提だ。

彼らは自分たちのあり方を「福祉実験ユニット」と表現している。それは、挑戦と失敗を繰り返していこうという姿勢を表したものだ。「福祉って、これまでは失敗してはいけない、確実でないといけないものでした。しかし、壁を壊すには、もっと新しい挑戦をしたり、失敗したりしながら、可能性を広げていけばいいと思うのです」(文登さん)。

「今後はライフスタイルブランドとして、壁紙やカーテン、家具などにヘラルボニーのアートが入っているような世界観にして育てていきたい。2022年にはホテルもプロデュースする予定です。そのアーティストが好きだから、その人の作品が使われた部屋に泊まることで作家にもお金がきちんと払われるという仕組みを作る予定です。どんどんアクションをしていきたいですね」(崇弥さん)。

一緒に新しいものを生み出そうという企業などからのオファーは途絶えないという。これからもワクワクするものを世に生み出し、人々の固定概念を気持ちよく崩していってくれるであろうヘラルボニーの活動に期待だ。