世界一高いタワー・東京スカイツリーを支える、日本の地震対策技術

地震の揺れを低減する、タワー中央部の心柱

2023年は、関東大震災から100年の節目の年にあたる。1923年9月1日に発生した関東大震災は、首都圏を直撃した大地震で、死者数は10万人を超え、電気、水道、道路などのライフラインにも甚大な被害をもたらした。

日本では関東大震災を契機に世界に先駆けて建物に対する耐震規定が法律で定められ、地震対策のための技術革新が進んだ。こうして培ってきた地震対策技術が東京の高層建築を支えている。

東京スカイツリーは、首都圏の統合電波塔として、地震などの大きな災害時でも被災地へ情報を送り続ける性能を持つべく、日本の最新技術を駆使して2012年に誕生した。

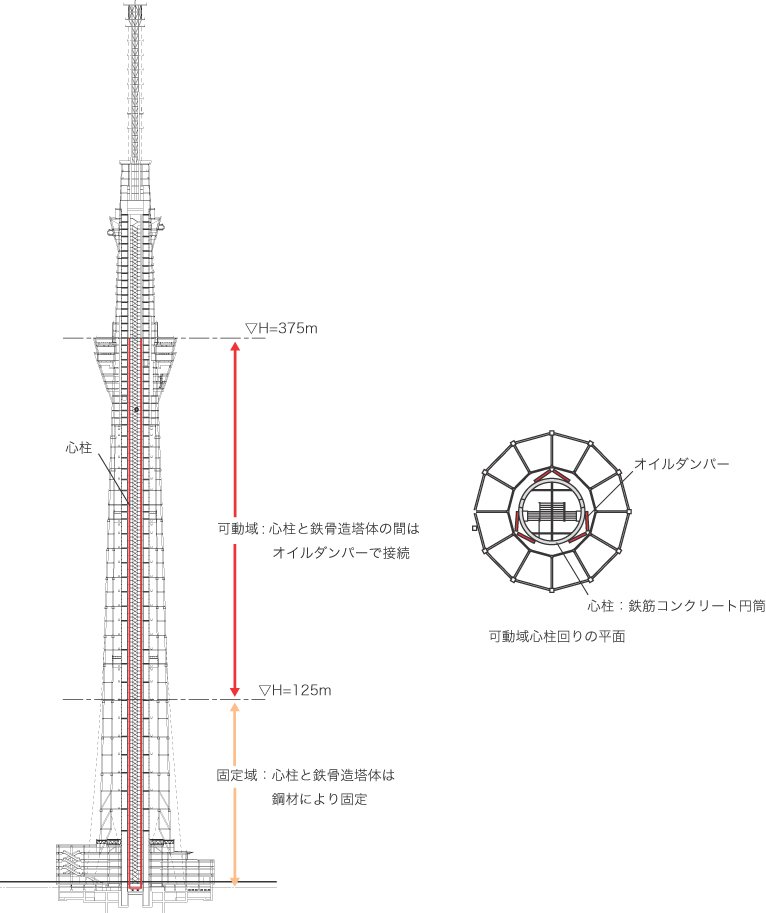

地震対策で大きな役割を果たしているのが、タワー中央部にある心柱(しんばしら)と呼ばれる鉄筋コンクリート造の円筒だ。直径8メートル、高さ375メートルの心柱は、地上125メートルまでは鋼材によってタワー本体(塔体)と固定され、そこから375メートルまでは塔体とは固定されず、オイルダンパーで接続されている。オイルダンパーとは内部に油が入った筒型シリンダーで、心柱が揺れたときに、塔体にぶつからないようクッションのような働きをする。

地震発生時、塔体の鉄骨と心柱は、揺れの周期が異なるよう設計されていることからタワー全体の揺れが相殺され、地震時のタワーの揺れが最大で50%低減できるという。これは世界初の制振システムで「心柱制振機構」と命名された。

建物の中央に心柱がある構造は、地震による倒壊例のない日本の伝統的な木造建造物・五重塔にも備わっていることが知られているが、東京スカイツリーの心柱の制振システムとは異なると考えられる。

揺れに強い三角形状のトラス構造を採用

コンクリート造が多い海外のタワーと異なり、東京スカイツリーの塔体は鉄骨造となっている。コンクリート造は自重が重くなり、地震の際にも大きな力がかかってしまうこと、風が吹き抜けないことなどが理由だ。

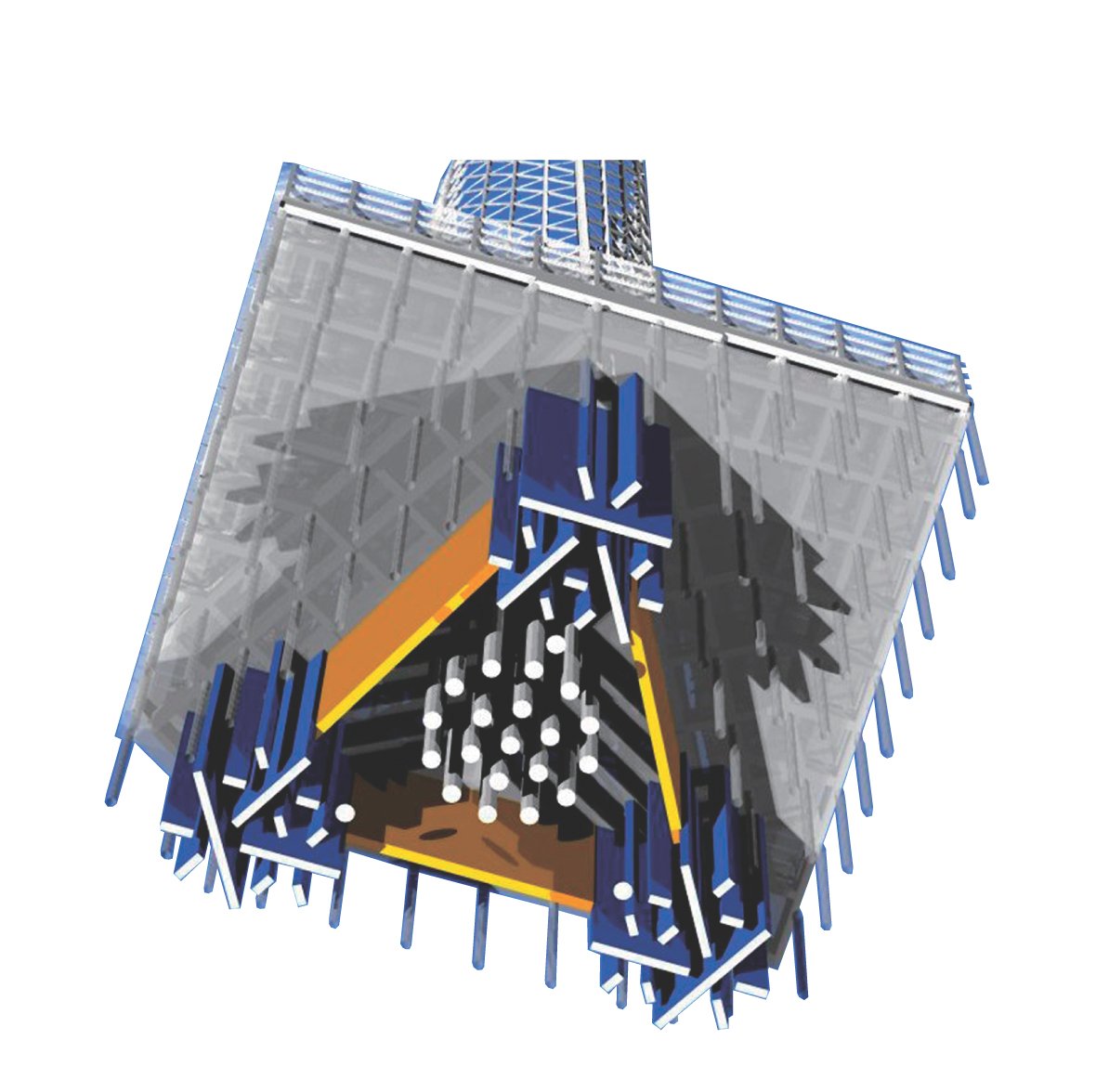

塔体は、部材を三角形状に接合したトラス構造で、地震や台風によって生じるタワーの揺れにしなやかに対抗できるよう緻密に計算され、垂直方向、斜め方向、水平方向に鋼管を直接接合している。

タワーの地下部分にも工夫が詰まっている。東京スカイツリーは隅田川河畔にあり地盤が軟弱だ。そこで、タワーを支える3本の脚の下に、堅地盤まで達する深さ50メートルの壁杭を花弁状に配置することで地盤と一体化し、大きな揺れにも対応できるようになっている。

地域の防災にも大きく貢献

さらに東京スカイツリーは、地域の防災拠点という役割も担う。地上260メートルに墨田区によって設置された2台の防災カメラは、区全域を見渡すことができ、映像は墨田区役所の職員が監視できるようになっているほか、東京スカイツリータウン®内に墨田区の危機管理ベースとして、災害対策活動スペースや防災備蓄倉庫を設置。さらに冷暖房用に保有している7,000トンの水は、大規模災害時には生活用水、消防用水として提供できる。

万が一の災害時、観光客や地域住民が安心して過ごすための備えがある東京スカイツリー。日本が培ってきた地震対策技術力の高さに支えられた、安全・安心な観光スポットだ。

撮影/金子怜史